4.ポイント③: 国・地域や産業の横断による共通化戦略

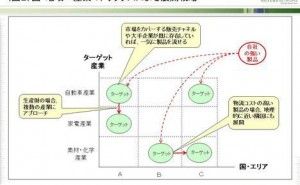

1つ目の検討の方向性は、ターゲットとした国・エリアに存在する異なる産業へのアプローチです(図2)。例えば、国・エリアAの自動車産業に優先的にアプローチしつつ、それと平行して、同じくAの家電産業にもアプローチすることです。それにより次のようなベネフィットが期待できます。まず同じ製品を他の産業に展開できれば生産規模が大きくなり、規模の経済によりコスト低減が期待できます。また、自動車産業の有力な顧客企業とパートナーシップを構築し、顧客企業向けに「カスタマイズ」開発した技術が普遍性の高いものであれば、他の産業に使えるかもしれません。より多くの産業に横展開できれば、「共通化」が行われることになり、異なる産業と取引することによって、季節や需要に関する変動の平準化のベネフィットが期待できます。製品の需要は一年を通じて一定というわけではないからです。また景気動向による事業活動への影響も業界によって異なる。異なる需要サイクルを持った産業を組み合わせることができれば、年間を通じて自社の製品を安定的に生産し、生産性を高い水準で維持することができます。

2つ目の検討の方向性は、特定の産業にフォーカスし、他の国・エリアへ横展開を図ることです。図2でいえば、素材・化学産業を国・エリアBで展開していた製品を、エリアCにおける同じ産業にも展開するということです。生産財の場合、顧客企業の担当者に直接説明し、継続フォローするなど販売拠点が必要となることも多いものです。その場合、1つの販売拠点で複数の国・エリアをカバーできれば投資効率は上がります。また生産財と言っても、鉄鋼や木材のように体積に比べて単価の低い製品の場合は、物流コスト低減のために隣接する国・エリアに展開できたほうが望ましいといえます。反対に半導体のような製品の体積に比べて単価の高い製品であれば、ある国・エリアから地理的に離れた他の国・エリアへの展開は容易です。このように複数の産業や国に展開していくことで、顧客の分散ができ特定の顧客企業に依存しなくなるため、交渉力が高まることが期待されます。また共通部分が増えると、リスクの高い研究開発段階における大規模な投資もコーポレートとして実施しやすくなります。

国・エリア間の展開は、必ずしも先進国から新興国への一方通行での展開というわけではありません。イノベーションは先進国でのみ起こるのではなく、新興国でも起きます。先進国では多くの機能を追加した過剰品質の製品がよく見られ、そのため価格も高くなります。先進国企業は、こうした過剰品質の製品開発の体制ができあがってしまい、いまさら変えられないことも多いのです。組織には慣性力があり、組織変革は容易ではないのが現実です。日本企業の今までのグローバル展開は、過剰品質の製品を低価格で売ろうとする取り組みが主ではなかったでしょうか。そうではなく、現地のニーズや価格にあわせた製品をつくることも考えたいものです。それが返って先進国でも喜ばれることもあります。新興国でのイノベーションを先進国に持ってくる、「リバース・イノベーション」のアプローチが大切です。医療機器や複写機・プリンターなどで徐々に見られるようになってきました。

ターゲットとする新興国市場では、本国から離れていることもあり、日本国内のしがらみにとらわれずに、あるべき製品開発体制を構築しやすい面があります。そこで実績を出しつつ、本国の製品開発に変革を促すシナリオもありえるのです。

5.ポイント④ 海外の競合他社のゼロベースのベンチマーキングと事業として勝つ競争戦略

有望な顧客には、競合他社も当然アプローチしてきます。その場合、競合他社以上の顧客価値を提示して差別化を行います。生産財メーカーは、差別化というと製品スペックや価格、技術、特許にフォーカスしがちですが、スペックだけ勝っても仕方がなく、事業として勝つことが重要です。そのため事業レベルでの競合ベンチマーキング分析が必要となります。そして海外の競合他社の場合は、事業レベルの分析を「ゼロベース」でベンチマーキングすべきです。同じ業界なのだから国内の競合とビジネスモデルはそれほど変わらないだろう、という先入観は持たないほうが良いでしょう。

例えばある日系の大手機器メーカー(以下、「日系A社」と呼ぶ)は、中国市場に参入するために中国の現地企業(以下、「中国系B社」と呼ぶ)とアライアンスを組みました。中国市場で日系A社はハイエンド製品を販売し、中国系B社はミドル、ローエンド製品を販売するという棲み分けで、日系A社は中国系B社にコア部品を供与し、B社は両社向けにその他の各種部品・材料を低コストで調達・生産をするという役割でした。両社にとってwin-winのアライアンスでしたが、日系A社としてはアライアンス締結後、相手と一緒に仕事をしてみてから判明したことも多かったといいます。特にビジネスモデルの違いについては大きく認識を改めさせられたのでした。

一点だけ紹介すると、中国系B社は製品組み立てに必要な部品・材料...

日系A社は、中国系B社がそのようなビジネスを行っているとは交渉段階では分からず、アライアンスを組んで頻繁に交流していくうちに分かったといいます。この事例は一つの話であり、海外企業は多様なビジネスパターンで攻めてくると思っていたほうがよいでしょう。つまり、ゼロベースでのベンチマーキングが必要なのです。海外の場合は、国内以上に競合の情報は収集しにくいかもかもしれませんが、それは相手にとっても同じことです。本社や現地法人における各組織が連携して相手企業の情報を収集・分析する「ビジネスインテリジェンス機能」を持つことが、海外競合に対して優位性を持つためには重要となります。

つづく