1. 文書の書き方(文書の内容)をチェックするうえでのポイント

“読み手の立場に立って、文書の書き方(文書の内容)をチェックしてください”

今回の記事では、文書の書き方(文書の内容)をチェックするうえでのポイントを解説します。そのポイントとは、

“文書を書いたら、読み手(知らない人)の立場に立って、「この書き方(この内容)で読み手に内容が明確に伝わるか(わかりやすいか or 理解できるか)?」という視点でチェックすることです。チェックの結果、「この書き方(この内容)では、読み手に内容が明確に伝わらない(わかりにくい or理解しにくい)」と思ったらそこが修正すべきことです”

ということです。

例えば、報告書をチェックすることを考えます。読み手(知らない人)の立場に立って、「この書き方で読み手に結論が明確に伝わるか?」という視点でチェックしてください。

「この書き方では、読み手に結論が明確に伝わらない」と思ったらそこが修正すべきことです。

2. 伝わらない(わかりにくい・理解できない)例

ここで、読み手に内容が明確に伝わらない(わかりにくい・理解できない)例を2例紹介します。

(1)文の羅列で書かれた文章

以下のような文章を書いたとします。

【車の主な種類】

ハイブリッドとは、ガソリンで動くエンジンと、電気で動くモーターを搭載している車のことです。モーターがエンジンをサポートして走るため燃費がよく、ガソリン仕様車と比べて排出するCO2が軽減されるため、環境への影響が小さいのがこの車の特長です。コンパクトとは、ボディサイズが小さめで、排気量が小さなエンジンを積んだ車のことです。セダンやミニバンと比べてボディサイズが小さめなので取り回しがよく、狭い路地や駐車場でも気を使うことなく運転できることがこの車の特長です。セダンとは、エンジンルーム、乗車空間、荷物空間が別々になっている形をしていて、車の基本とも呼ばれるタイプの車のことです。乗車空間が荷物空間から独立していることから、乗る人の快適性を重視した居住空間が確保され、移動するのに適しているのがこの車の特長です。

この文章を書いたら、読み手(知らない人)の立場に立って、「この書き方で読み手に文章の内容が明確に伝わるか?」という視点でチェックしてください。

どうでしょうか?・・・「この文章の書き方ではわかりにくい」のような感想を持ったと思います。すなわち、「文の羅列でダラダラとした書き方になっているのでわかりにくい」のような感想を持ったと思います。

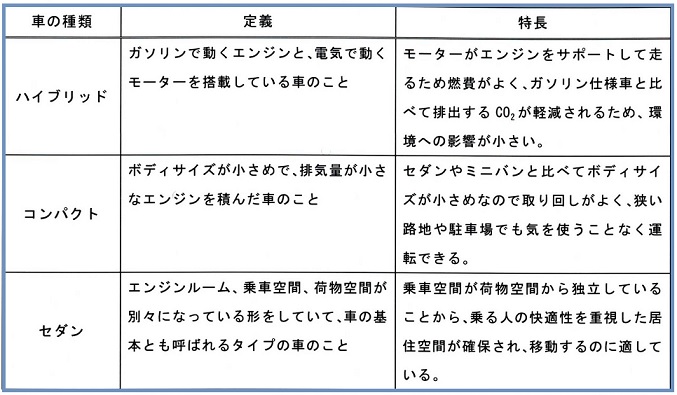

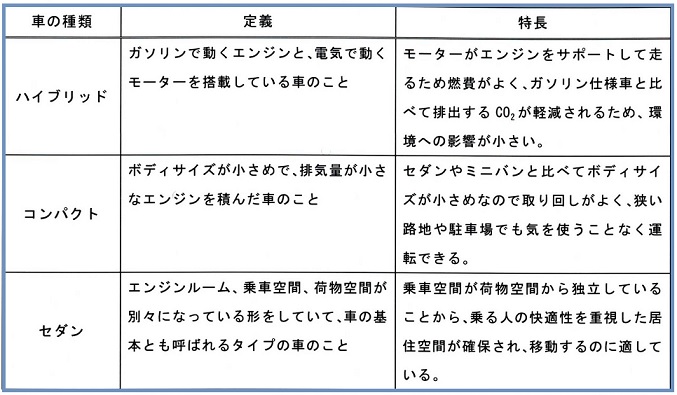

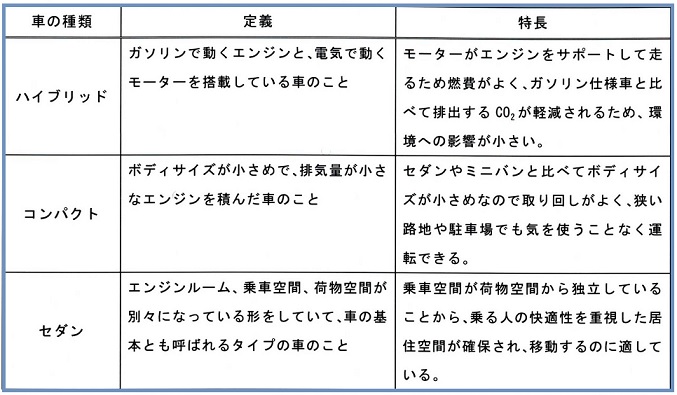

したがって、「このような書き方を見直すこと」が修正すべきことです。そこで、例えば、以下のように表を使って「車の主な種類」を書けばよいでしょう。

表1. 車の種類・定義・特長

注:「車の主な種類」の説明は、「HONDA」のウェブサイトの内容を引用させていただきした。

(2)具体的に書かれていない文

以下のような文を書いたとします。

◯◯駅では、今回実施した対策で鉄道利用者の安全性が向上した。

この文を書いたら、読み手(知らない人)の立場に立って、「この内容で読み手に文の内容が明確に伝わるか?」という視点でチェックしてください。

どうでしょうか?・・・「この文の内容では理解しにくい」のような感想を持ったと思います。すなわち、「“今回実施した対策”とは何だろう?」や「“鉄道利用者の安全性”とは何だろう?」のような感想を持ったと思います。

したがって、「“今回実施した対策”や“鉄道利用者の安全性”の内容を具体的に書くこと」が修正すべきことです。

そこで、例えば、以下のような文に修正すればよいです。

◯◯駅では、ホーム...