プラスチックを上手に使いこなすためには、プラスチックの性質をよく理解することが重要です。その中でも応力とひずみの関係は、最も基本的かつ重要な性質の一つです。材料力学は基本的に材料が弾性変形することを前提にしていますが、プラスチックの弾性変形範囲は非常に狭いので、設計を行う上では注意を要します。弾性変形以外の部分も含めて、材料の性質を分かりやすく示すために用いられるのが応力-ひずみ曲線です。英語で応力はStress、ひずみはStrainなので、頭文字を取ってS-S曲線とも呼ばれます。今回はプラスチックの強度設計について解説します。

◆関連解説記事『降伏点とは何か?』

1. 引張特性の規格、曲げ特性の規格

(1)引張特性の規格、曲げ特性の規格

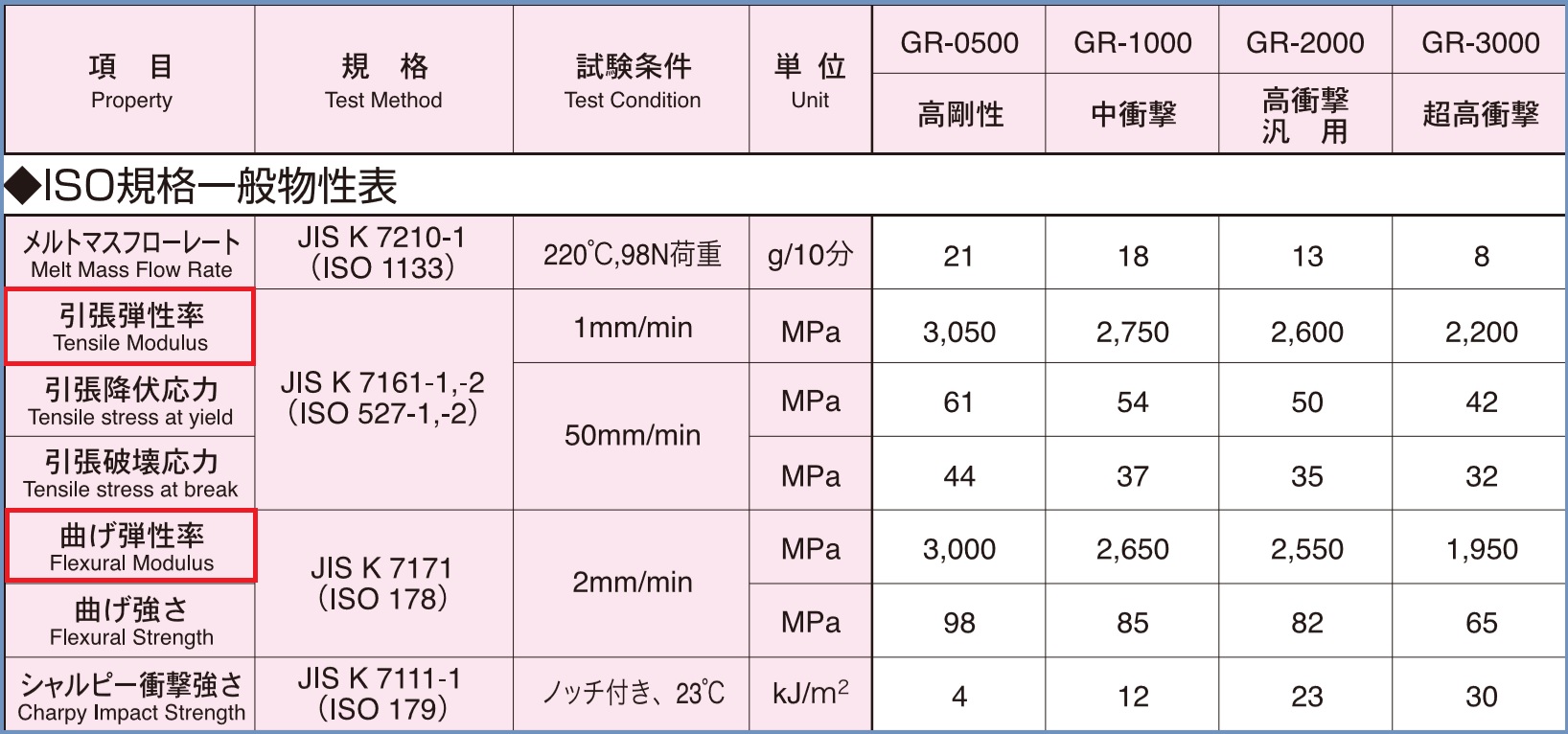

合成樹脂、汎用プラスチック製品の強度設計をする上で、ヤング率(縦弾性係数)と材料の強さを詳細に確認することは欠かせない作業です。材料力学的にプラスチックの物性表を見てみると、ヤング率と材料の強さを示す項目に、引張試験で測定したものと、曲げ試験で測定したものがあることに気づくでしょう。強度設計解析を行う際に、どちらの値を使えばよいでしょうか。今回は引張特性の規格であるJIS K7161-1、曲げ特性の規格であるJIS K7171に基づき、両特性の概要と強度設計における注意点について解説します。

(2)ヤング率

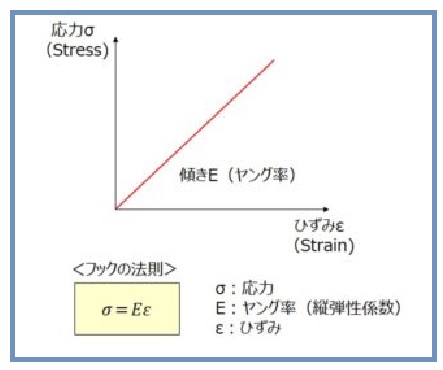

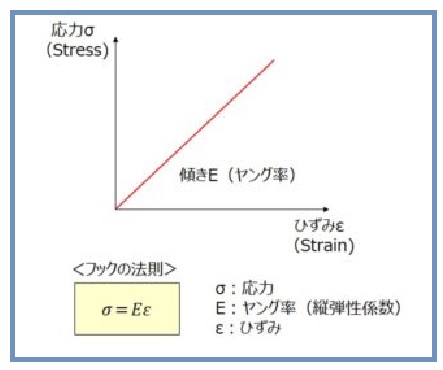

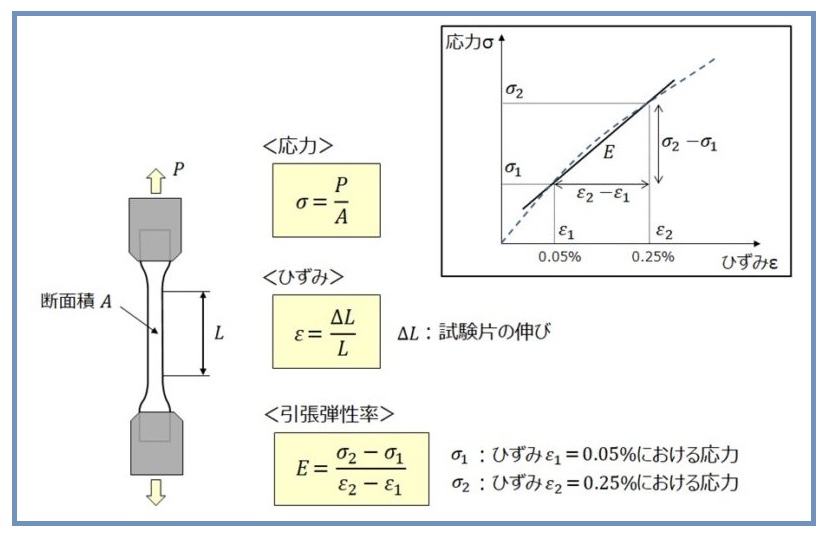

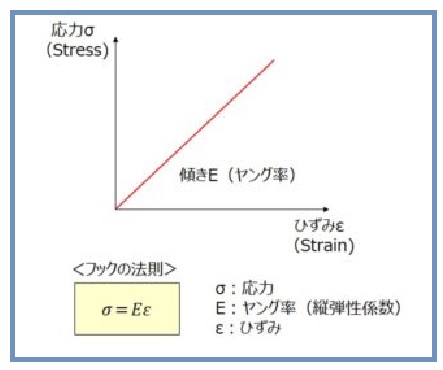

材料の変形のしにくさを示す物性値がヤング率です。材料が弾性変形をする場合、応力とひずみは比例関係となり、ヤング率はその直線の傾きを表します(フックの法則)(図1)。

図1. フックの法則とヤング率

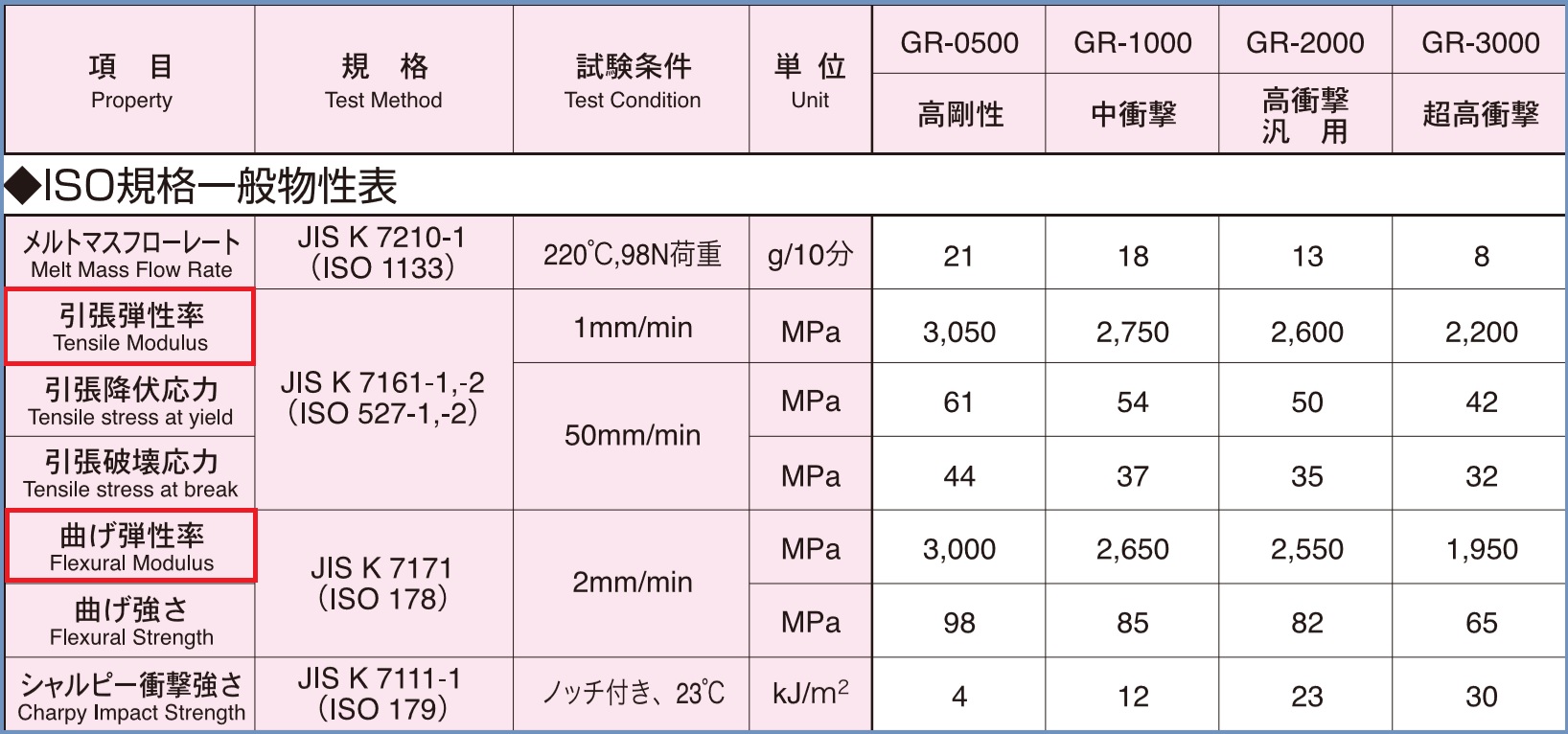

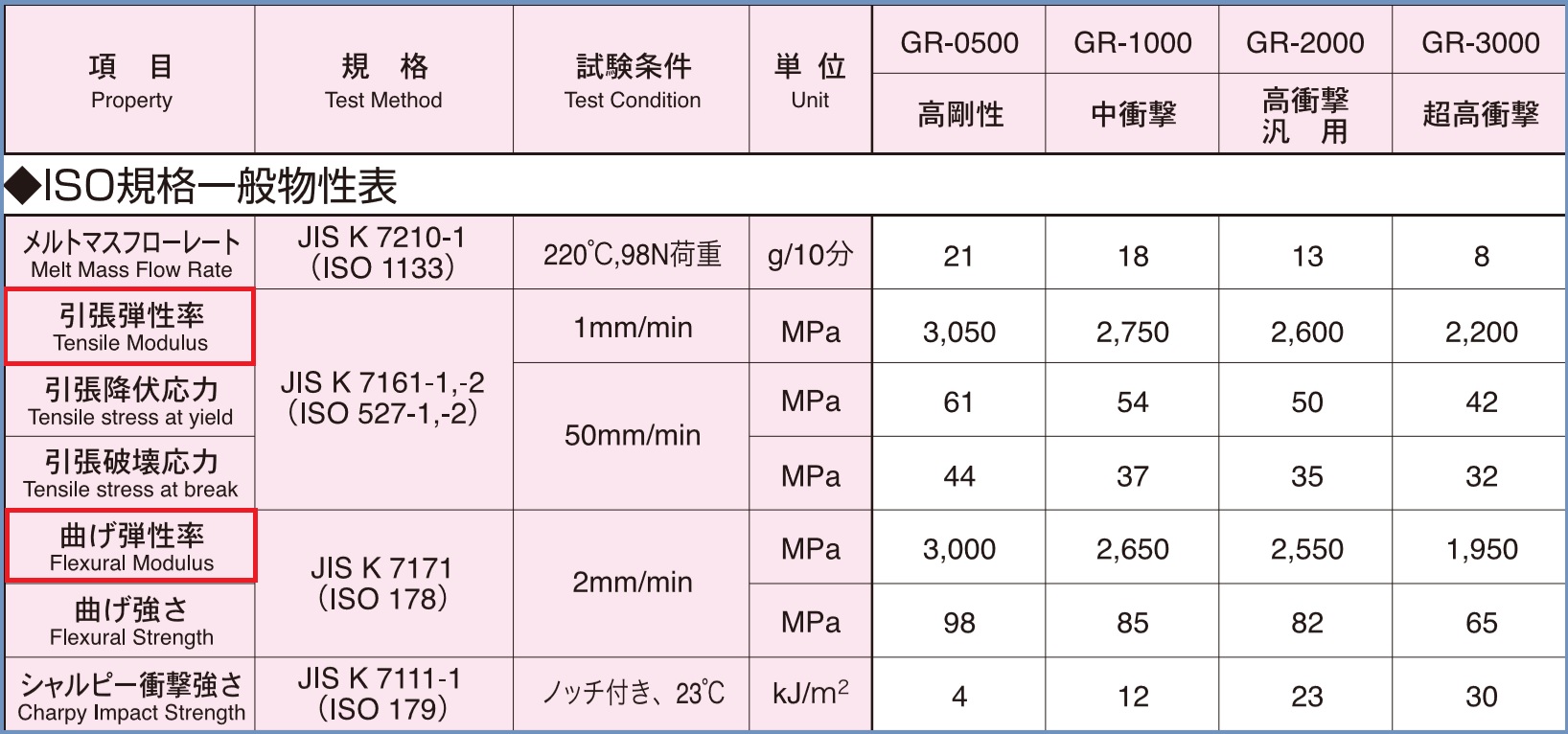

プラスチックの物性表では、ヤング率あるいは縦弾性係数という言葉を見かけることは少ないのです。代わりに使われるのが引張弾性率または曲げ弾性率です(図2)。

図2. 物性表における引張弾性率と曲げ弾性率(出所:デンカ 「デンカABS 一般物性表」)

引張試験で測定したヤング率が引張弾性率、曲げ試験で測定したヤング率が曲げ弾性率です。両者の違いについては後述します。

(3)材料の強さ

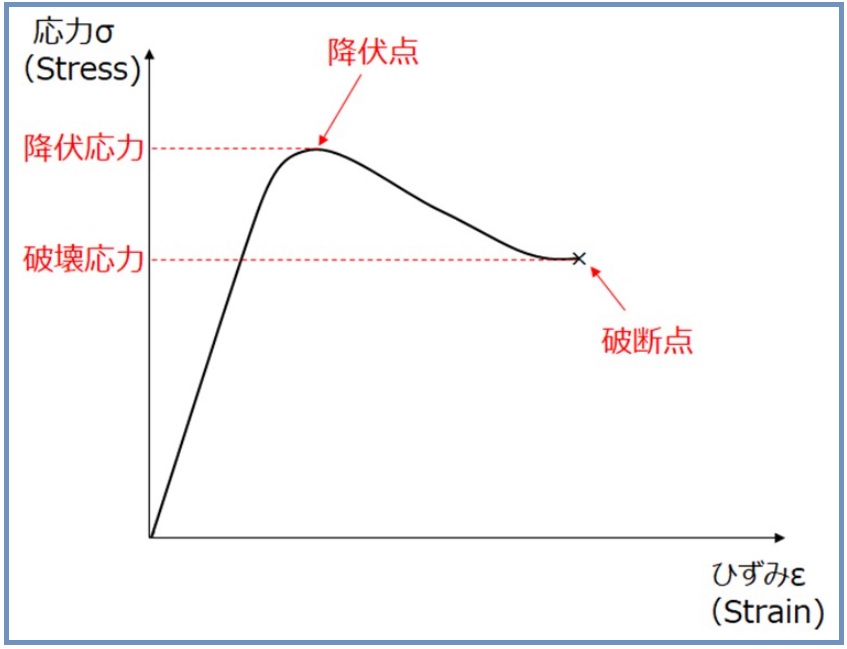

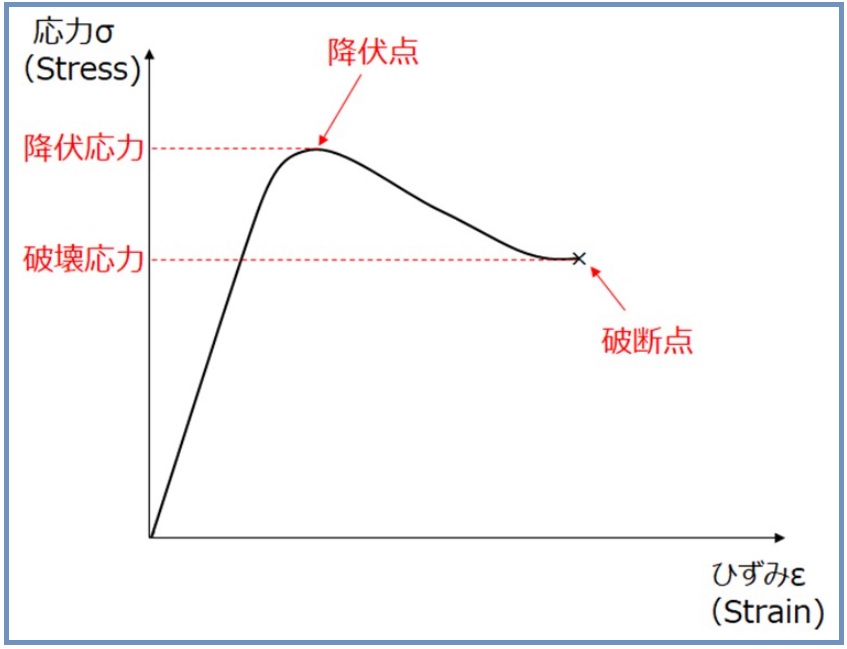

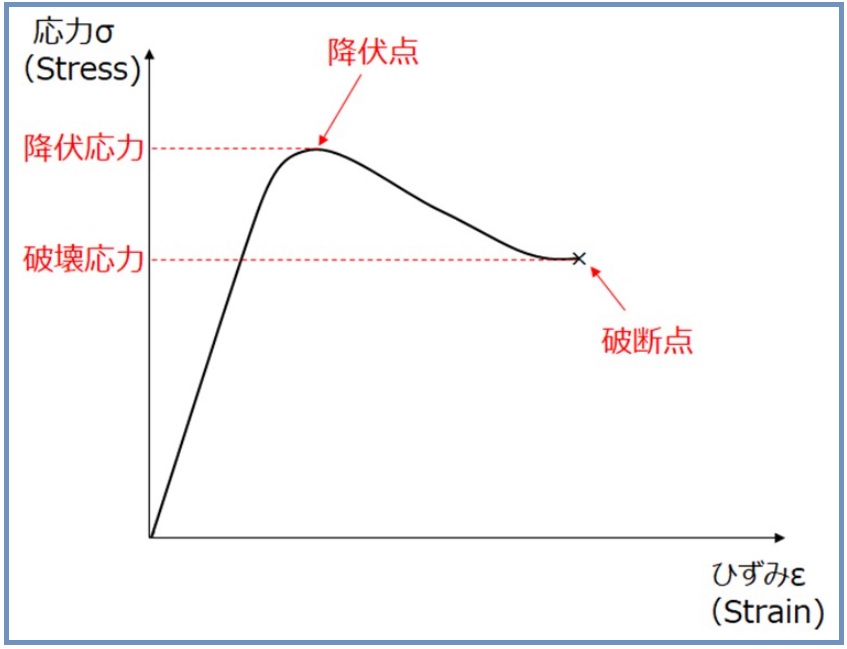

弾性材料の場合、応力とひずみの関係は図1のように直線状になりますが、実際には材料の種類や測定条件によって様々な曲線を描きます。応力とひずみの関係をグラフ上にプロットしたものを応力-ひずみ曲線(S-S曲線)と呼び、材料の特性を示すために用いられます。材料の強さは応力-ひずみ曲線を使って定義されています。

図3. 応力-ひずみ曲線と材料の強さ

応力が増えずにひずみが増える最初の部分(曲線の凸部分)を降伏点、その時の応力を降伏応力といいます。また、材料が破断、せん断する時の応力は破...

プラスチックを上手に使いこなすためには、プラスチックの性質をよく理解することが重要です。その中でも応力とひずみの関係は、最も基本的かつ重要な性質の一つです。材料力学は基本的に材料が弾性変形することを前提にしていますが、プラスチックの弾性変形範囲は非常に狭いので、設計を行う上では注意を要します。弾性変形以外の部分も含めて、材料の性質を分かりやすく示すために用いられるのが応力-ひずみ曲線です。英語で応力はStress、ひずみはStrainなので、頭文字を取ってS-S曲線とも呼ばれます。今回はプラスチックの強度設計について解説します。

◆関連解説記事『降伏点とは何か?』

1. 引張特性の規格、曲げ特性の規格

(1)引張特性の規格、曲げ特性の規格

合成樹脂、汎用プラスチック製品の強度設計をする上で、ヤング率(縦弾性係数)と材料の強さを詳細に確認することは欠かせない作業です。材料力学的にプラスチックの物性表を見てみると、ヤング率と材料の強さを示す項目に、引張試験で測定したものと、曲げ試験で測定したものがあることに気づくでしょう。強度設計解析を行う際に、どちらの値を使えばよいでしょうか。今回は引張特性の規格であるJIS K7161-1、曲げ特性の規格であるJIS K7171に基づき、両特性の概要と強度設計における注意点について解説します。

(2)ヤング率

材料の変形のしにくさを示す物性値がヤング率です。材料が弾性変形をする場合、応力とひずみは比例関係となり、ヤング率はその直線の傾きを表します(フックの法則)(図1)。

図1. フックの法則とヤング率

プラスチックの物性表では、ヤング率あるいは縦弾性係数という言葉を見かけることは少ないのです。代わりに使われるのが引張弾性率または曲げ弾性率です(図2)。

図2. 物性表における引張弾性率と曲げ弾性率(出所:デンカ 「デンカABS 一般物性表」)

引張試験で測定したヤング率が引張弾性率、曲げ試験で測定したヤング率が曲げ弾性率です。両者の違いについては後述します。

(3)材料の強さ

弾性材料の場合、応力とひずみの関係は図1のように直線状になりますが、実際には材料の種類や測定条件によって様々な曲線を描きます。応力とひずみの関係をグラフ上にプロットしたものを応力-ひずみ曲線(S-S曲線)と呼び、材料の特性を示すために用いられます。材料の強さは応力-ひずみ曲線を使って定義されています。

図3. 応力-ひずみ曲線と材料の強さ

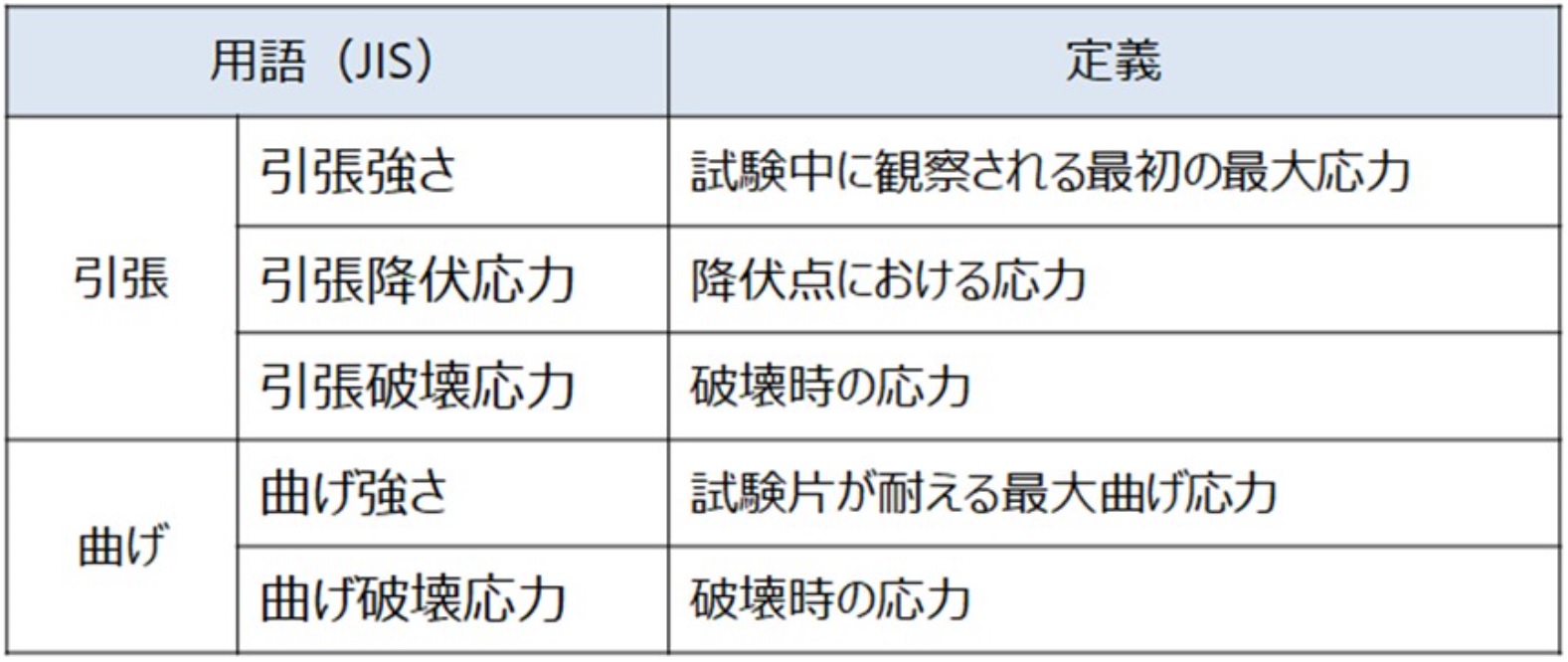

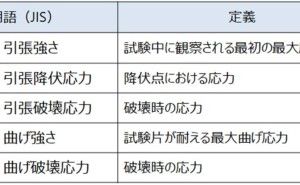

応力が増えずにひずみが増える最初の部分(曲線の凸部分)を降伏点、その時の応力を降伏応力といいます。また、材料が破断、せん断する時の応力は破壊応力です。材料によって降伏点が現れるものと現れないものがあり、降伏点が現れるものは降伏応力を、降伏点が現れないものは破壊応力を材料の強さとすることが多いのです。プラスチックの強さを表す用語はJISで表1のように定義されています。

表1. JISにおけるプラスチック材料の強さを示す用語

表1の定義は少し分かりにくいところもありますが、一般に以下のようにいえます。

【引張特性】

降伏点あり → 引張強さ=引張降伏応力

降伏点なし → 引張強さ=引張破壊応力

【曲げ特性】

降伏点あり → 曲げ強さ=降伏応力(※JIS K7171に「曲げ降伏応力」という用語の定義はない)

降伏点なし → 曲げ強さ=曲げ破壊応力

プラスチックの物性表では、材料の特性などに合わせて、表1のいずれかの強さが示されます。図4では「引張降伏応力」、「引張破壊応力」、「曲げ強さ」が使われています。

図4. プラスチック材料の強さ(出所:デンカ 「デンカABS 一般物性表」)

2. 引張特性と曲げ特性の測定方法

最初に粘弾性特性についてです。これは粘性と弾性の2つを合わせ持っている性質のことです。ハチミツを泡立て器でかき混ぜようとすると強い抵抗を感じます。一方、容器を斜めにして放置しておくと時間をかけて流動していきます。そのような性質が粘性です。弾性はバネをイメージすれば分かりやすいでしょう。引っ張るとその力に応じて伸び、手を離すと元に戻ります。素早く引っ張っても、ゆっくり引っ張っても違いはありません。そのような性質が弾性です。プラスチックだけでなく、金属や木材など多くの材料が粘弾性特性を持っていますが、室温程度の低い温度でもその特性が顕著に表れることがプラスチックの大きな特徴です。では、引張特性と曲げ特性の測定方法について解説します。

(1)引張特性と曲げ特性の測定方法

【引張特性】

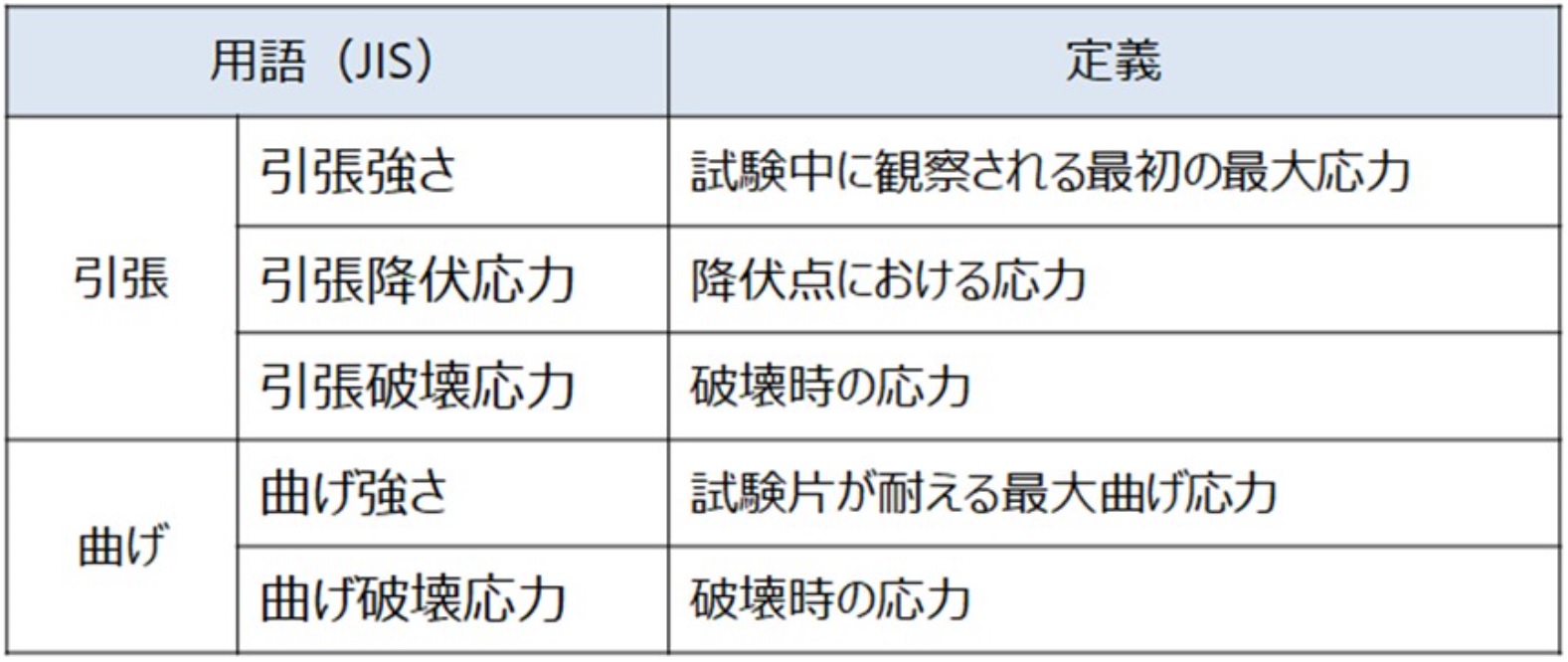

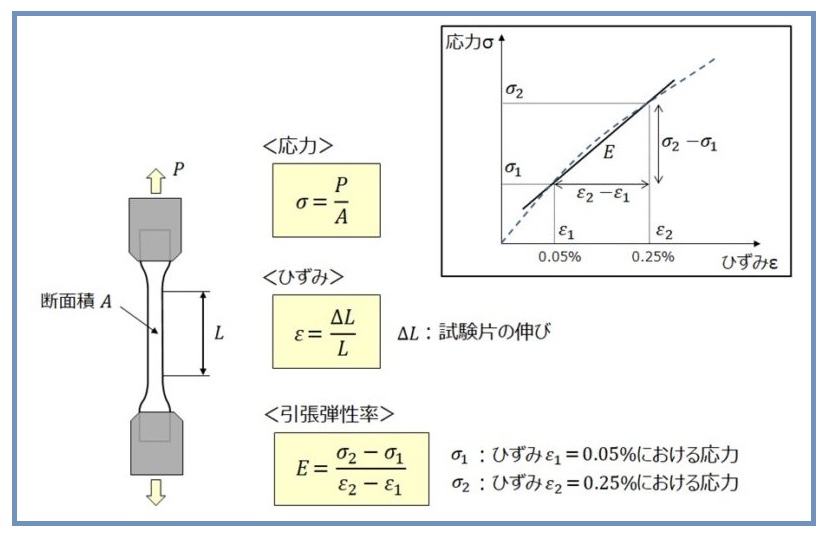

引張特性は図5のような試験で測定し、計算式で算出した応力とひずみを応力-ひずみ曲線にプロットすることによって導きます。

図5. 引張特性の測定と算出

図5. 引張特性の測定と算出

応力は荷重を試験片の断面積で除したもの、ひずみは試験片の伸びを元の長さで除したものです。引張弾性率は微小な変形時(ひずみが0.05%、0.25%の2点)における、応力-ひずみ曲線の傾きを求めることにより算出します。

【曲げ特性】

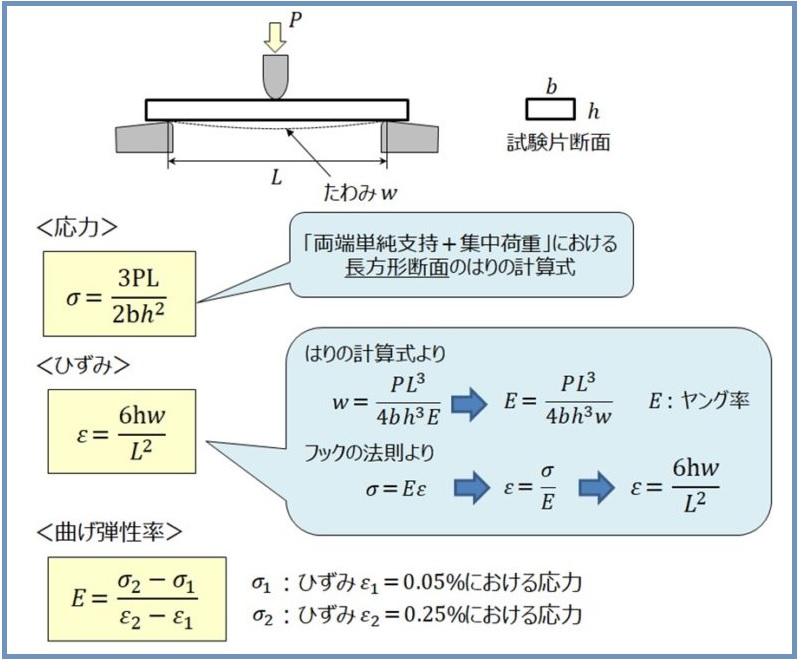

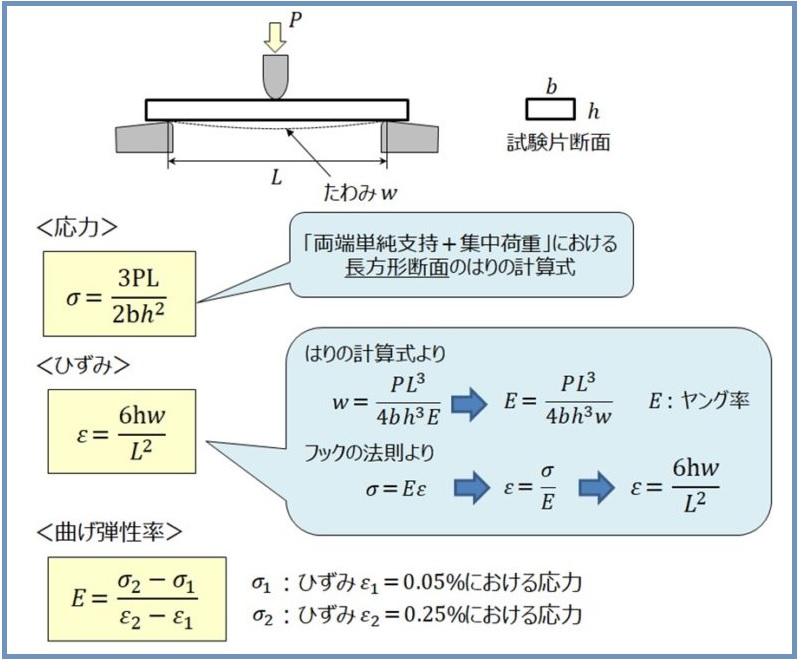

曲げ特性は図6のような3点曲げ試験で測定し、計算式および応力-ひずみ曲線にプロットすることによって導きます。

図6. 曲げ特性の測定と算出

図6. 曲げ特性の測定と算出

曲げ特性における応力とひずみは、前回解説したはりの強度計算における「両端単純支持+集中荷重」における長方形断面の計算式を適用することによって求められます。曲げ弾性率は引張弾性率と同様に、微小な変形時(ひずみが0.05%、0.25%の2点)における、応力-ひずみ曲線の傾きを求めることにより算出します。

<関連記事: プラスチック製品設計における「はりの強度計算」の活用>(2)強度設計における注意点

プラスチックの物性表には引張特性、曲げ特性の両者が掲載されていることは既に述べました。引張特性と曲げ特性では試験方法や算出方法が異なるものの、求めているヤング率や材料の強さは同じもののようにも思えます。それでは、強度設計を行う場合、どちらを使えばよいのでしょうか。曲げ特性の規格JIS K7171では以下のように述べられています。

<JIS K7171>

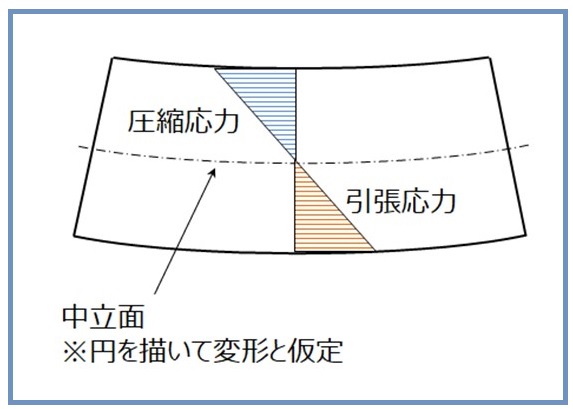

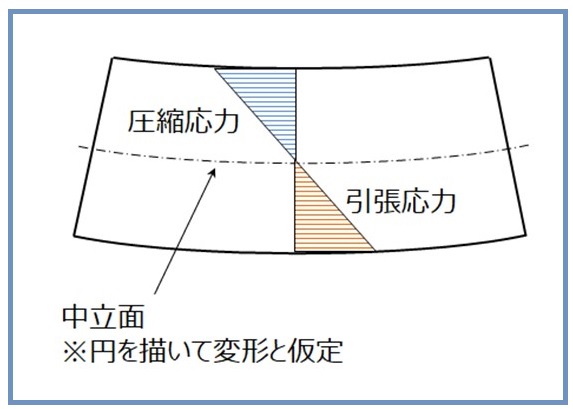

『この試験方法は、プラスチックの設計パラメータの決定には適切ではないが、材料比較試験及び品質管理のための試験として使用できる』。つまり曲げ特性を使って強度設計を行うことは好ましくないということです。その理由について考えてみましょう。曲げ試験において試験片には図7のような応力が生じています。

図7. 曲げ試験において試験片に生じる応力

図7. 曲げ試験において試験片に生じる応力

中立面より上側には圧縮応力、下側には引張応力が生じており、上下ともに応力は一番外側で最も大きいのです。曲げ試験における物性値は、試験片の一番外側の物性値に大きな影響を受けることになります。プラスチックは材料の種類、成形条件、試験片の厚みなどにより、厚み方向で物性値に違いが生じるため、曲げ試験で得られる物性値の精度は低くなることが分かるでしょう。また、はりの計算式は材料が弾性体かつ均質であり、円を描くように変形するという前提で導かれています。

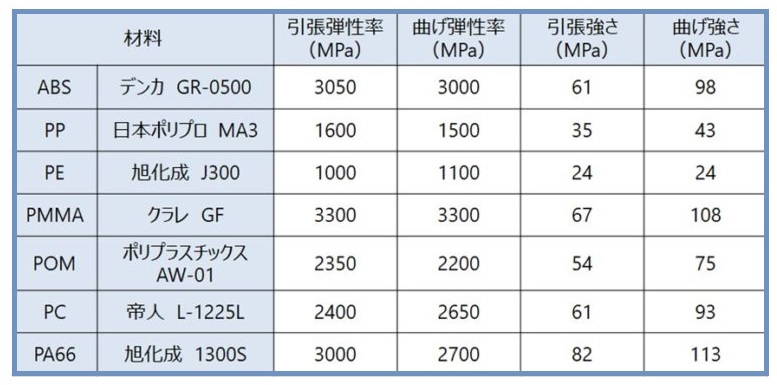

プラスチックは圧縮と引張のヤング率に違いがあることや、試験片が完全な円を描いて変形しないことなどが原因で、はりの計算式で算出した物性値の精度は高くないのです。さらに、ひずみが大きくなるほど計算式の前提は崩れていくため、精度はより低くなっていくのです。表2は実際の材料における引張特性と曲げ特性の比較である。同じ材料でも引張と曲げで異なった値を示すことが分かります。

表2 引張特性と曲げ特性の比較(出所:各材料メーカー物性表)

ヤング率は微小な変形時における値であるため、両者に差はあるものの、引張弾性率と曲げ弾性率の差は比較的小さいのです。しかし材料の強さについては、変形量が大きい時の値であるため、引張強さと曲げ強さに大きな差を生じてしまいます。しかも、曲げ強さは引張強さよりかなり高めに出ることが多いため、強度設計で曲げ強さを使用することは避けなければならないのです。これらの理由により、強度設計においては曲げ特性ではなく、引張特性を用いるというのが原則であるといえます。

プラスチック材料における引張特性と曲げ特性についての概要を解説しました。両者の違いを理解した上で強度設計を行うことが重要です。

▼さらに深く学ぶなら!

「ヤング率」に関するセミナーはこちら!

【参考文献】

JIS K7161-1:2014 「プラスチック−引張特性の求め方-第 1 部:通則」

JIS K7171:2016 「プラスチック−曲げ特性の求め方」

本間精一 『プラスチック材料大全』 日刊工業新聞社

有方広洋 『プラスチック成形加工基礎と実務』 日刊工業新聞社

図5. 引張特性の測定と算出

図5. 引張特性の測定と算出 図6. 曲げ特性の測定と算出

図6. 曲げ特性の測定と算出 図7. 曲げ試験において試験片に生じる応力

図7. 曲げ試験において試験片に生じる応力