前回のその1に続いて解説します。

2. トランザクティブ・メモリー

トランザクティブ・メモリーは、1980年代半ばに米ハーバード大学の社会心理学者、ダニエル・ウェグナーが唱えた組織学習に関する概念です[1]。多くのメンバーがいる組織ですべてのメンバーがすべての情報を共有し、すべての専門性を持つことは不可能です。そうではなく、組織内で誰が何を知っているのかを把握することで、組織としての知識・知見を上げることができるのです。

[1]Wcoengtnemerp, orDar. y M.a n(a1l9y8si6s) . oTfr anstahcet iveg romuepm ormy:i ndA. 4ht9t3p/:w//emgincehra_etlreadnwsaacrtdikvuet_cmh.ecmoomr/yu.ppldofa ds/3/3/1/6/3316

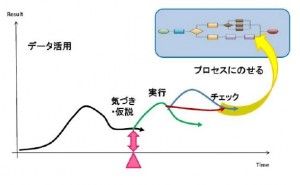

社員間での非常に活発なコミュニケーションを通して、どの社員がどの分野に長けているのかが特定できるようになる(Encoding Stage)。ある分野の情報を入手したときに、情報を入手した社員がそれを覚えるのではなく、その分野に長けている社員にその情報を渡してプロセスさせるのです。そうすることで組織としてはその情報が深く刻み込まれる(Storage Stage)。ある分野での知識が必要になったときには、その分野に長けている社員から情報・知識を得る(Retrieval Stage)。ここで得た知識が正しい有用であれば、この社員が特定の分野での知識に長けている という認識が深まります。そうでなければ、Encoding Stageからまた始めることになるわけです。

テキサス大学オースティン校のカイル・ルイスが2004年に発表した研究[2]ではFace to Face のコミュニケーションをする人の方が、トランザクティブ・メモリーを高められる傾向を示しています。さらに大きな組織になってくると階層を一つ増やして、トランザクティブ・メモリーだけを扱う専門職が必要になるかも知れません。だが、こういった専門職の代わりに企業が持っている情報を利活用出来たらどうでしょうか。

[2] hutbtlpisc:a/t/iwown/w22.r0e5s3ea4r3c9h3g_aKten.noewtl/epdrogfei_lea/nKdy_lPee_rLfoerwmisa4n/cpe _Wino_rkKenr_oTwelaemdgse_-A_Longitudinal_Study_of_Transacti 4vea_.pMdfe mory_Systems/links/5583185a08aefa35fe30b5

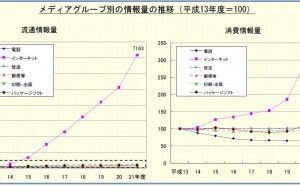

3. 情報の利活用とその効果

(1) 企業情報

企業内には社内でリソースをかけて作成してきたさまざまな情報がMicrosoft Office,PDF, テキストファイル,メールなど主に非構造化データの形で点在しています。残念ながら、これらのデータは個人のフォルダーや組織のフォルダーの奥底に眠っていて、情報として十分に活用されていないのが実情です。

これらの情報をうまく活用する手段として、組織としての知識であるトランザクティブ・メモリーを高める手法が注目を浴びました。しかし、カイル・ルイスの研究にあるようにトランザクティブ・メモリーを高めるためには社内コミュニケーショ...