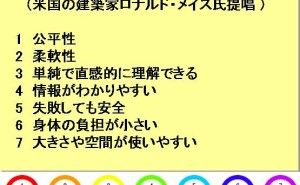

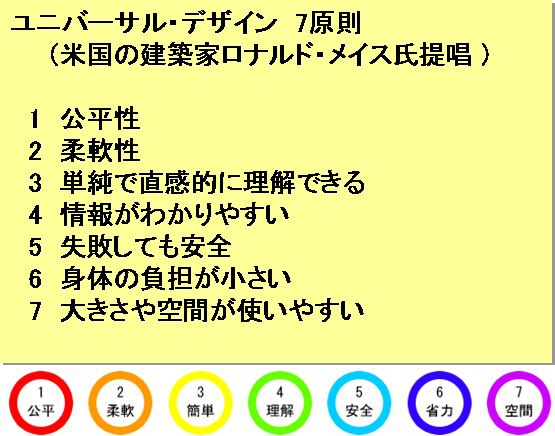

設計やデザインの段階で考慮すべきテーマがあります。ユニバーサルデザインという考え方です。簡単に言えば、高齢者や子供でも使いやすいことが基本となっています。言い換えれば、機能と使いやすさに勝るデザインはないと考えるわけです。また、それは多くの場合、美しさも兼ね備えたものとなっているようです。皆さんの仕事の差別化のためのツールとして、図1に示す米国の建築家ロナルド・メイス氏が提唱する「ユニバーサルデザイン7原則」を加えてください。これが未来をめざす製品作りの判断基準になるはずです。本稿では、図1の下段に、後述の事例と対応させた7原則の番号を識別表示しました。

図1 ユニバーサルデザイン7原則

1.ユニバーサルデザインとは

ユニバーサルデザインとは、一言でいうと「すべての人のためのデザイン」となります。子供から高齢者まで男女の区別なく、しかも、個々の個性、能力の違い、経験などと無関係に安心して使えるものという意味です。高齢者や障害者だけでなく、健常者、子供までみんなが使えるモノづくり、街づくりに関係するコトです。対象を限定するバリアフリーデザインとは異なります。ユニバーサルデザイン商品に必要な要件として、安全性、使い勝手、温かみのある慰安性、子孫まで使える持続可能性、商品の開発段階で消費者の意見を取り入れる参画性、日本的価値のデザインなどが考えられます。

2.バリアフリーとの違い

ユニバーサルデザインは、障害者だったロナルド・メイス氏が、バリアフリー対応設備の「障害者だけの特別扱い」に嫌気がさして、最初から多くの人に使いやすいものを作る設計手法として考案されてきました。それに対して、バリアフリーは、障害者・高齢者等の生活弱者のために、物理的な障壁の削除を行う目的で、過去の反省に立った考え方で進化してきました。 例えば、側壁の高さが低い浴槽は高齢者にとっては親切だが、小さい子供にとっては転落する危険性が高いことになります。また、普及の方法も大きく違います。バリアフリーは、法律等で規制する事で普及させる「行政指導型」ですが、ユニバーサルデザインは、良いものを認め合う「民間主導型」となっています。

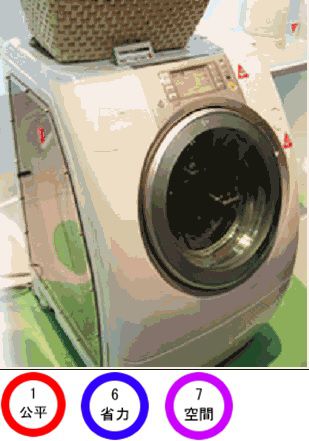

3.ユニバーサルデザインの適用事例

例えば、図2のような電気炊飯器、電気ポット、加湿器などにはマグネット付コンセントが使用されています。もし、コードに足を引っ掛けてもすぐに外れるため、ポットが転倒して熱湯で火傷をするといった事故を防ぐことができ...