1. 誘電結合プラズマ

プラズマとは「気体中の原子や分子が電離して、正イオンと電子がほぼ等量まざりあって存在し、平均的に電気的中性の状態を保っている状態である」と定義されています。なお、ICPの場合、原子が電離されている割合は少なく0.1%程度です。プラズマは気体に電界、光、熱などの高いエネルギーを集めれば生成できます。

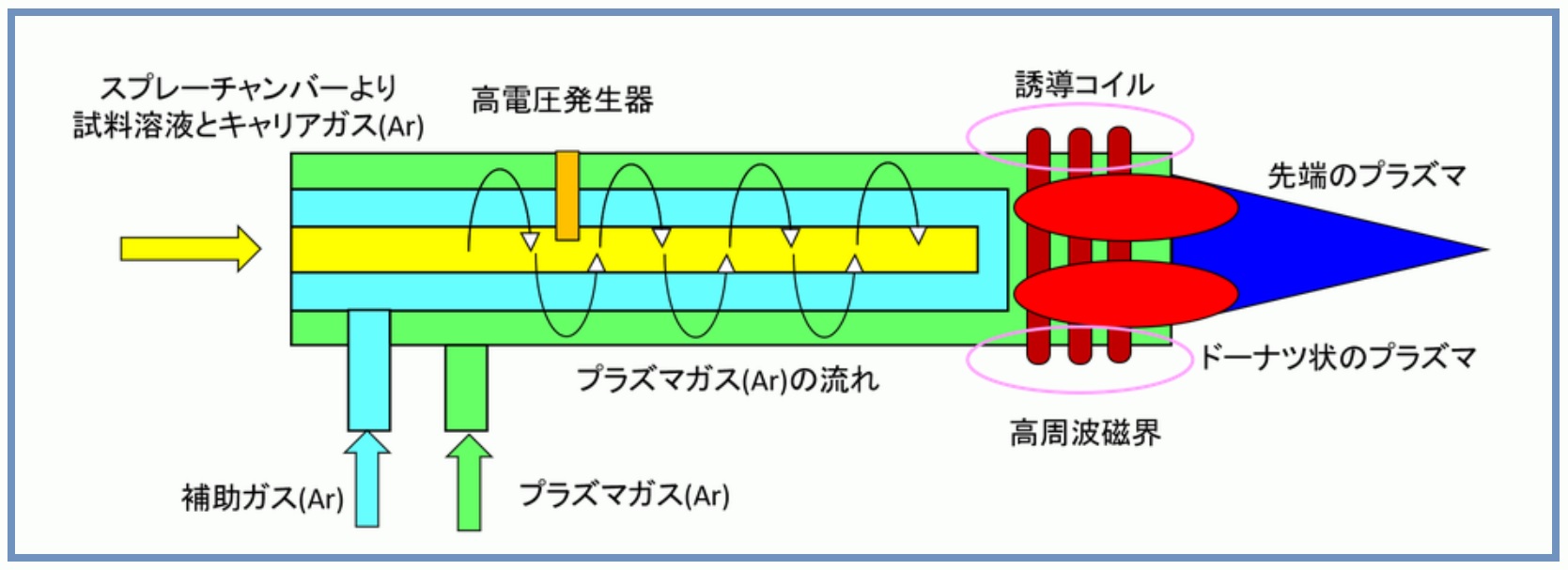

ICPではプラズマを発生させるために高周波、誘導コイル、3重のトーチなどが構成されています。コイルに高周波電流が流れると、電磁誘導によって高周波磁界が発生します。そこにアルゴンガスをらせん状に流し、高電圧発生器(イグナイター)により発生した火花放電などによってプラズマが生成・維持されます。その模式図を下図に示します。プラズマの温度は5000~8000℃程度となり、多くの金属元素の励起源となります。試料溶液はドーナツ状のプラズマの中心をと通るため、周囲のプラズマによって励起されます。

図.プラズマ発生の原理

2. プラズマ中の原子挙動

ICPにおけるプラズマの温度は5000~8000℃程度ですが、これは電子のエネルギーであるeV(エレクトロンボルト)になおすと1eV近くになります。1eVは約11300℃です。1eVとは1個の電子が1Vの電位差で加速された時に得るエネルギーに等しく1.602×10-19Jです。プラズマ中ではこのような状況で原子、分子、イオン、電子などの粒子が衝突しています。イオンや電子など荷電粒子の衝突では運動エネルギー以外にも下記のような様々な反応が起こります。

- 解離:解離とは例えば分子(例えば水素分子)がそれぞれの原子(水素原子)に分かれることです。

- 励起:励起とは通常状態の原子に高エネルギー粒子が衝突し、原子の電子軌道が高いエネルギー準位に移動することです。

- 発光:発光とは励起状態にある原子が元の基底状態に戻る時にエネルギー準位の差に相当する光を発光することです。この過程がICP-AESの定性分析、定量分析の基本になります。

- 吸光:吸光とは原子に励起エネルギーに相当する光を入射した時に、その光を吸収して励起状態になることです。これが原子吸光法です。原子吸光法では化学炎(アセチレンやプロパンなど)や電気的加熱黒鉛炉などが使用されます。その温度は3000℃程度です。

- イオン化:イオン化とは原子に高エネルギー粒子が衝突し、外側の価電子が飛ばされてイオン化することです。そして、イオン化した原子がさらに励起されたり、励起されたイオンが発光することもあります。この時の発光スペクトルはイオン線と呼びます。なお、通常の励起の発光スペクトルは中性原子線と呼びそれぞれ区別しています。

- 再結合:再結合とはイオン化した原子が電子と衝突して元の原子に戻ることです。この時の結合によって発光がおこりますが、元素固有ではないため、バックグラウンドとなります。

- ペニングイオン化:ペニングイオン化とは、準安定準位AによってB元素がイオン化されることです。準...

![金属材料基礎講座[機能材料・強度設計コース] 金属材料基礎講座[機能材料・強度設計コース]](https://assets.monodukuri.com/product/photo/5a73d3e9-bfc0-4c45-a6ba-2fc4e284732d.jpeg?d=0x0)

![金属材料基礎講座[総合コース] 金属材料基礎講座[総合コース]](https://assets.monodukuri.com/product/photo/5a73d3e9-57fc-4f09-b796-2fc4e284732d.jpeg?d=0x0)

![金属材料基礎講座[接合・複合化・表面処理コース] 金属材料基礎講座[接合・複合化・表面処理コース]](https://assets.monodukuri.com/product/photo/5a73d3e9-71f0-4156-a269-2fc4e284732d.jpeg?d=0x0)