1. イオン化干渉

プラズマ中に原子は基底状態から励起され発光しますが、プラズマ中には原子、電子の他にもイオンとして存在する元素もあります。そしてイオンの基底状態から励起されてイオンとして発光することが起きます。

通常の原子から励起されて発光した発光線を中性原子線、イオンから励起されて発光した発光線をイオン線と呼びます。そして傾向として周期表の右側(Siなど)は中性原子線の感度が良く、周期表の左側(Mgなど)はイオン線の感度が良いです。または周期表中心(Cuなど)はどちらの感度もよいです。

プラズマ内には中性原子、電子、イオンが一定の割合でバランスが取れた平衡状態となります。しかし、アルカリ金属のようにイオン化しやすい元素が多く存在するとイオン化とともに電子密度も増加するため、測定元素のイオン化が妨げられてイオン線の発光強度が低下します。これがイオン干渉です。またイオン干渉は分析方向が軸方向化か径方向によっても影響が異なります。イオン干渉は軸方向の方が影響が大きくなります。

2. 分光干渉

分光干渉とは測定元素の発光スペクトルが別の元素の発光スペクトルに影響されることです。多くのICP-AESでは多元素同時測定が行われているので、分光干渉を完全になくすことは出来ません。

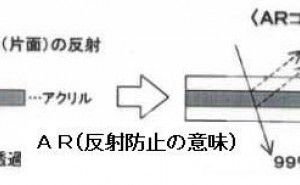

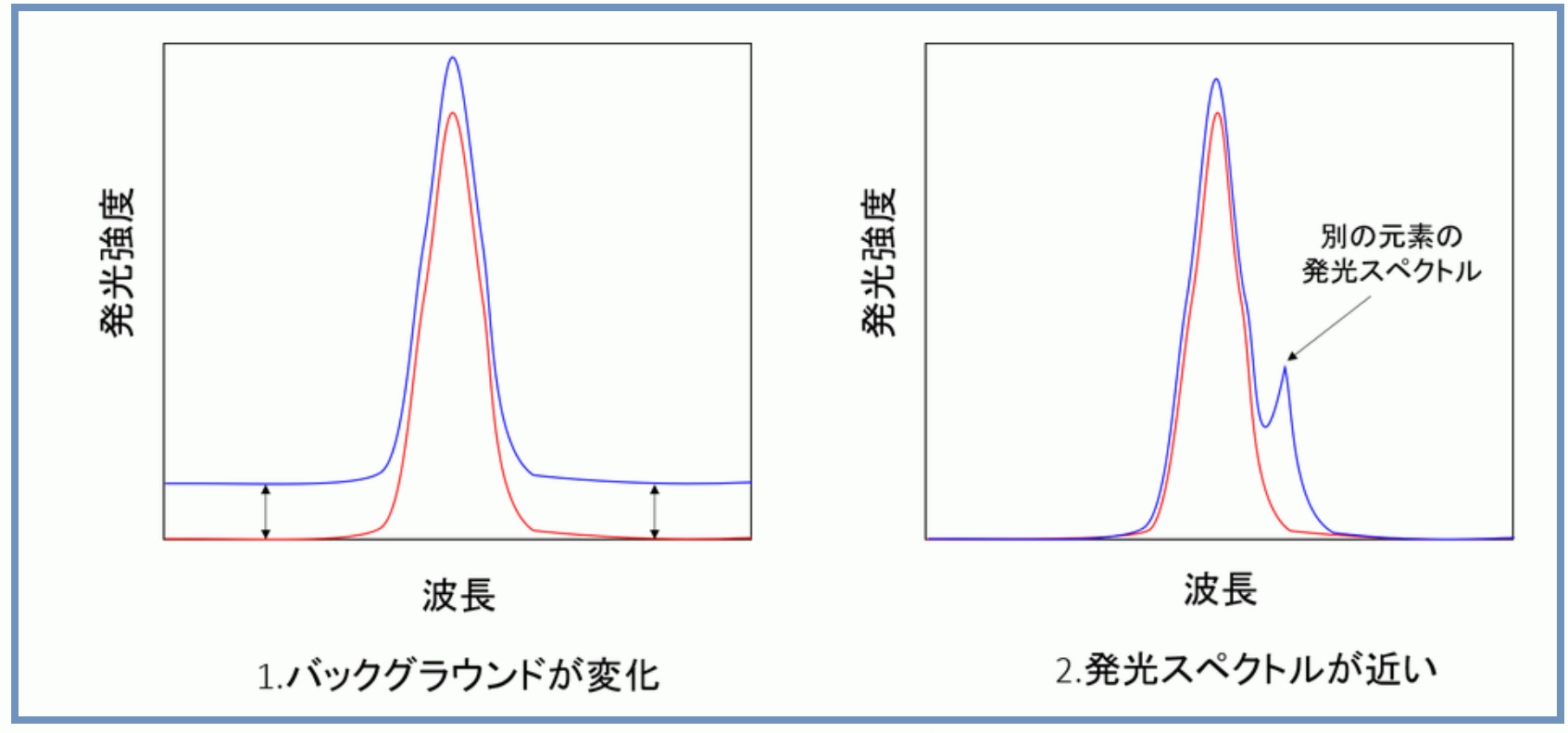

分光干渉の種類としては、(1)ベースとなるバックグラウンドが変化すること、(2)発光スペクトルが重なっているまたは極めて近いことなどがあります。それぞれの模式図を下図に示します。

図.分光干渉の模式図

(1)のバックグラウンドの変化はベースラインを計算することで補正が出来ます。(2)の発光スペクトルの重なりを補正する計算もありますが、分光干渉を起こさない別の発光スペクトルを選択する方が良いです。分光干渉では装置の分光器を高分解能、高性能化によって改善できることも大きいです。

次回に続きます。