次世代半導体とは?半導体技術の現状や課題について解説

1. 半導体技術とは?

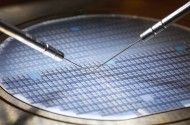

半導体は産業の米とも言われ、今やあらゆる電子製品に利用されて多くの機能を実現しています。半導体技術はその設計から、生産までの固有技術であり、半導体生産はウェハーと呼ばれる基板上にフォトリソグラフィ工程で回路パターンを形成する前工程と、チップに切り分けてパッケージに封止して特性を検査する後工程に分けられます。18ヶ月ごとに2倍というムーアの法則に従って集積度が上がるにつれ、半導体価格あたりの性能も向上していくため、世代毎に競争優位が移って来た歴史があり、半導体技術ロードマップに沿った開発と設備投資を進める必要があります。

◆ 次世代半導体とは?

2024年の現時点での次世代半導体技術には、以下のような特徴が含まれる可能性があります:

- ①より小型化されたチップ:次世代半導体は、より高密度で小型のトランジスタを実現することが期待されています。これにより、より高速で効率的なデバイスが開発される可能性があります。

- ②3次元集積:次世代半導体では、3次元集積技術がより一般的になるかもしれません。これにより、より多くの機能を1つのチップに集積することが可能になります。

- ③エネルギー効率の向上:次世代半導体技術は、エネルギー効率の向上に焦点を当てることが期待されています。これにより、より省エネルギーで持続可能なデバイスが実現されるかもしれません。

ただし、技術の進歩は常に変化しており、2024年の時点での具体的な次世代半導体技術は、さらなる研究と開発によって変化、進歩するでしょう。

2. 次世代半導体の特徴やメリット

(1)高性能

次世代半導体は従来の半導体よりも高速で効率的な処理が可能です。これにより、より高性能なデバイスやシステムを実現することができます。

(2)低消費電力

次世代半導体は省エネルギー技術が進化しており、低消費電力で動作することが可能です。これにより、バッテリー駆動のデバイスやエネルギー効率の高いシステムに適しています。

(3)高信頼性

次世代半導体は信頼性が向上しており、長期間安定した動作が期待できます。これにより、デバイスやシステムの故障率を低減し、信頼性の高い製品を提供することが可能です。

3. 次世代半導体の使用用途

- 人工知能(AI)および機械学習アプリケーション

- 自動運転技術

- クラウドコンピューティングおよびデータセンター

- 通信技術

- インターネット・オブ・シングス(IoT)デバイス

- ロボティクスおよび自律システム

- バイオメディカルデバイスおよび医療技術

- エネルギー効率の向上を目的としたアプリケーション

これらは、次世代半導体が幅広い分野で活用される可能性があるいくつかの使用用途です。他にもさまざまな分野での応用が期待されています。

4. 日本の半導体技術の事例

(1)東芝が開発したフラッシュメモリ

これはデジタルカメラやスマートフォンなどの電子機器で広く使用されています。

(2)ルネサスエレクトロニクスが開発した車載用半導体技術

これは自動車の安全性や快適性を向上させるために重要な役割を果たしています。

(3)富士通が開発したスーパーコンピュータ「富岳」

これも日本の半導体技術の代表的な事例です。これは世界でも最高水準の性能を持つスーパーコンピュータで、科学技術の発展に貢献しています。

5. 次世代半導体における課題

次世代半導体における課題は、物理的な限界に近づいていることです。現行の半導体技術では、トランジスタのサイズを小さくすることが難しくなっており、エネルギー効率や性能の向上に課題があります。また、材料や製造プロセスの革新が必要とされています。さらに、半導体の製造における環境負荷や廃棄物の問題も重要な課題となっています。

6. まとめ

◆ 高性能な半導体とは

- 大量のデータを短時間で高精度に処理できる(処理性能)

- 多くの回路・機能を内蔵している(高集積)

- 外形が小型で体積・面積あたりの実装効率がよい(高集積)

- 以上を満たしながら相対的に消費電力と発熱が小さい(処理性能)

- 独自の処理方式を実現できる仕組みが内蔵されている(処理性能)

上記の全てを満たすのは困難ですが、少なくともこのいくつかを満足させるのが高性能半導体です。高性能半導体があれば、現実世界をリアルタイムで学習しながら運転を改善できる自動運転車や、同じ面積・電力で何倍も何十倍も処理能力の高いデータセンターがより容易に実現できます。高性能半導体を持たないと、競争が圧倒的に不利になることは明らかです。半導体を活用することで競争力を実現する原理は、最先端技術を用いた高性能半導体に限らず、すでに成熟している半導体技術・製品でも本質は同じです。ライバル国に先駆けて半導体を上手く製品に活用できれば、新機能や性能改善で製品価値を増すことも、部品コスト削減や小型化により製品コストを抑えることも可能となり半導体貿易戦争に勝ち残れるのです。

「半導体技術」のキーワード解説記事

もっと見る常識を覆す超薄型レンズ技術、カメラ、VR、医療が変わる!驚異のナノ構造「メタレンズ」徹底解剖

【目次】 人類が光を操り始めて数百年。ガラスの曲面を用いた従来の光学レンズは、カメラや顕微鏡、望遠鏡といった文明の利器の根幹を担って...

【目次】 人類が光を操り始めて数百年。ガラスの曲面を用いた従来の光学レンズは、カメラや顕微鏡、望遠鏡といった文明の利器の根幹を担って...

ナノ時代を超えて、究極の微細加工 ALE(Atomic Layer Etching)が拓く原子層制御デバイス開発の最前線

【目次】 半導体集積回路の性能向上は、長らくトランジスタの微細化、すなわち「ムーアの法則」に支えられてきた。しかし、その微細化の道程...

【目次】 半導体集積回路の性能向上は、長らくトランジスタの微細化、すなわち「ムーアの法則」に支えられてきた。しかし、その微細化の道程...

IGBTとは?原理と仕組み、その利用法をわかりやすく解説

【目次】 IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)は、現代の電力エレクトロニクスにおいて非常に重要な役割を果たしています。特に、...

【目次】 IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)は、現代の電力エレクトロニクスにおいて非常に重要な役割を果たしています。特に、...

「半導体技術」の活用事例

もっと見る半導体業界の最新動向とAIデータ活用

【アーカイブ視聴のご案内】下記ボタンからアーカイブ動画の視聴登録が可能です アーカイブ視聴はこちら→ 【目次】 AIが...

【アーカイブ視聴のご案内】下記ボタンからアーカイブ動画の視聴登録が可能です アーカイブ視聴はこちら→ 【目次】 AIが...

「半導体技術」に関するセミナー

もっと見る半導体・電子部品実装現場での静電気(ESD)対策

★本セミナーでは、半導体の後工程から基板実装、完成品の保管・取り付けに至るまでの各工程における静電気(ESD)対策について、講師の実務経験をもとに、実践的なポイントと留意点...

開催日: 2026-04-14

プラズマプロセスの診断・モニタリングとそれに基づくプロセスの最適化

★プラズマ内における活性粒子の反応過程など基礎的な解説から、 粒子の分析に利用される各種計測法の原理や具体的な実施例、プラズマプロセスの最適化例を紹介! ※オンライン会議...

開催日: 2026-03-27

スパッタ・蒸着・CVDによる薄膜形成技術の基礎とトラブル対策

☆条件出し・装置対応・トラブル解決!実務直結のノウハウを一日で習得! 若手からベテランまで実務に役立つ講座です 【アーカイブ配信受講:3/12〜3/19】での受講もお選び...

開催日: 2026-03-11

強磁性半導体 最新開発状況 ~基礎と特長、世界最高スピン機能半導体デバイスの実現~【LIVE配信・WEBセミナー】

★2025年2月27日WEBオンライン開講。東京科学大学 ファム ナムハイ 氏が、強磁性半導体 最新開発状況 ~基礎と特長、世界最高スピン機能半導体デバイスの実現~につい...

開催日: 2026-02-27

シリコン量子ビットの研究開発最前線:動作原理の基礎からデバイス・集積化技術の課題まで

半導体量子コンピュータの世界的な研究開発動向と技術的課題、既存半導体技術と半導体量子技術との関連性などを踏まえて解説。 受講可能な形式:【Live配信(アーカイブ配信付)...

開催日: 2026-02-20

半導体製造プロセスにおけるドライエッチングの基礎・最新技術動向

― 装置・反応メカニズムから形状制御・ALE技術まで―⭐FinFET・GAA世代やポストスケーリング世代を見据え、半導体デバイスのエッチング加工技術、ALE技術の応用、および...

開催日: 2026-02-13

![初心者のための「半導体のABC」講座 [総合コース]](https://assets.monodukuri.com/product/photo/5a73d3e8-5d40-40d1-9ff3-2fc4e284732d.jpeg?d=0x0)