「焦点発想法」とは、進め方、行う際のポイントをわかりやすく解説

1. 「焦点発想法」とは

焦点発想法とは、アイデア対象と全く違う分野の対象に焦点をあて、属性(機能や特徴)を列挙し、それらをやや抽象化した中間アイデアをアイデア対象に適用して創案する方法です。まずは自分が好きだったり得意な分野の対象物を思い浮かべ、そこから気が付く多面的な要素(色、形、性格、付属物など)を抽出し、そこからの連想で実際の目的に合ったものをイメージします。慣れれば短時間で大量のアイデアを創出することができます。

2. 「焦点発想法」の使い方

「焦点発想法」は、特定のテーマや問題に対してアイデアを集中的に発想する手法です。以下にその使い方とポイントを解説します。

(1)「焦点発想法」の使い方

- テーマの設定・・・解決したい問題やアイデアを明確に設定します。具体的なテーマを持つことで、発想がしやすくなります。

- ブレインストーミング・・・テーマに関連するアイデアを自由に出し合います。この段階では、批判や評価はせず、思いつくままにアイデアを挙げることが重要です。

- アイデアの整理・・・出されたアイデアをグループ化したり、関連性を見つけたりして整理します。これにより、より具体的な方向性が見えてきます。

- 焦点を絞る・・・整理したアイデアの中から、特に有望なものや実現可能なものに焦点を絞ります。この段階で、選んだアイデアをさらに深掘りしていきます。

- 実行計画の策定・・・最後に、選んだアイデアを実行に移すための具体的な計画を立てます。必要なリソースやステップを明確にすることが大切です。

(2)行う際のポイント

- 自由な発想を促す環境作り・・・参加者が自由に意見を出せるような雰囲気を作ることが重要です。リラックスした環境がアイデアを引き出します。

- 時間制限を設ける・・・アイデア出しの時間を制限することで、集中力が高まり、より多くのアイデアが生まれやすくなります。

- 多様な視点を取り入れる・・・異なるバックグラウンドや専門性を持つ人々を集めることで、多様な視点からのアイデアが得られます。

- フィードバックを活用する・・・アイデアを出した後は、他の参加者からのフィードバックを受けることで、さらにアイデアをブラッシュアップできます。

このように「焦点発想法」を活用することで、より具体的で実現可能なアイデアを大量に生み出すことができます。

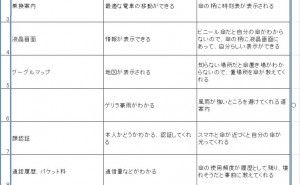

3. 「焦点発想法」の具体的な進め方と事例

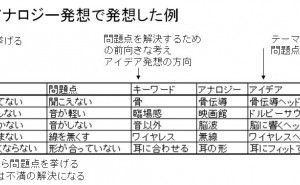

前述の通り、焦点発想法は、アイデア対象とは異なる分野の属性を借りて、アイデアを創出する手法です。ここでは、その具体的な進め方をステップごとに解説し、理解を深めるための事例を紹介します。

(1)ステップごとの具体的な進め方

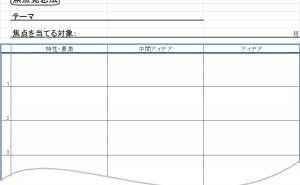

ステップ1:アイデア対象(テーマ)の設定

まず、解決したい問題、開発したい製品、改善したいサービスなど、アイデアを生み出したいテーマを明確にします。例えば、「新しい形の椅子」というように具体的なほど良いでしょう。

ステップ2:焦点対象の選定

アイデア対象とは「全く違う分野」から、インスピレーションの源となる「焦点対象」を選びます。このとき、テーマとの関連性を意識する必要はありません。むしろ、異質なものを選ぶことが、飛躍的なアイデアを生む鍵となります。例えば、椅子というテーマに対し、「魚」「宇宙船」「詩」など、分野を問わず自由に選びます。自分が興味を持っているもの、最近目にしたものなど、直感で選ぶのがポイントです。

ステップ3:焦点対象の属性の列挙

選定した焦点対象の持つ属性や特徴を、できる限り多く、多角的に列挙します。ここでいう属性とは、機能、形態、色、質感、素材、動作、性質、イメージなど、あらゆる要素を含みます。

例として、焦点対象を「魚」とした場合:

形態・外観: 流線型、鱗、ひれ、尾びれ、目、口

機能・動作: 泳ぐ、群れる、エラ呼吸、産卵、色を変える

性質・イメージ: 滑らか、冷たい、新鮮、自由、神秘的、生命力

ステップ4:中間アイデア(抽象化)の創出

列挙した属性を、そのままアイデアに結びつけるのではなく、一旦「中間アイデア」として少し抽象化・一般化します。これは、属性をアイデア対象に適用しやすくするためのフィルターのようなものです。

例:「鱗」・・・「重ね合わせる構造」「防御性」「光を反射する」

例:「流線型」・・・「抵抗の少ない形」「滑らかな移動」

例:「群れる」 ・・・「集合体としての機能」「連結性」「協調的な配置」

ステップ5:アイデア対象への適用

創出した中間アイデアを、ステップ1で設定したアイデア対象に強制的に結びつけて具体的なアイデアを創出します。

例:アイデア対象「新しい形の椅子」

「重ね合わせる構造」を適用 ・・・ 複数の薄い素材を重ねて強度を出す椅子。使用しないときは薄く平らに重ねられる椅子。

「抵抗の少ない形」を適用 ・・・人の体に極限までフィットし、体圧が分散されて座っている抵抗を感じさせない椅子。

「連結性」を適用・・・複数の椅子を様々な形に連結して、ソファーやベンチとして使えるモジュール式の椅子。

(2)成功のための応用的なポイント

焦点発想法の効果を最大化するためには、いくつかの応用的なポイントがあります。

属性の多義的な解釈

一つの属性を、文字通りの意味だけでなく、象徴的、抽象的、感情的な側面からも解釈することで、アイデアの幅が広がります。「魚の青」を「冷たさ」だけでなく、「海の深さ」「安らぎ」「知性」といった多義的なイメージに広げることで、よりユニークな発想が生まれます。

強制連関の楽しむ姿勢

アイデア対象と焦点対象の間に、最初は全く接点がないように感じるかもしれません。しかし、その「無理やりつなげる(強制連関)」プロセスこそが、焦点発想法の醍醐味であり、既成概念を打ち破るきっかけになります。この一見無関係な要素の組み合わせを楽しむ姿勢が、発想の自由度を高めます。

複数焦点の活用

一つのテーマに対して複数の焦点対象を用いることで、より多角的で複雑なアイデアを生み出すことができます。「椅子」に「魚」と「詩」という二つの焦点を当て、それぞれの属性から得られた中間アイデアを組み合わせることで、より独創的なアイデアに昇華させることが可能です。

焦点発想法は、個人でもチームでも取り組めますが、多様な視点を持つチームで行うことで、焦点対象の選定や属性の列挙が豊かになり、より質の高いアイデア創出が期待できます。この手法を繰り返し実践することで、発想のトレーニングとなり、日常生活でも様々なものを「属性」として捉え、結びつける思考習慣が身につくでしょう。