NM法とは、キーワードからわかりやすく解説

1. NM法とは

NM法(ニーズ・マッピング法)とは、創造工学研究所所長の中山正和氏が考案した問題解決、創造性開発のための技法で、最初のキーワードから一定の手順で類推を反復、選択することで、実際に問題を解決するための具体的アイデアを引き出します。NM法は、もともと製品開発に用いる技法として開発されました。類比を使って発想するのですが、作業手順がはっきりしているので、初心者でもなじみやすく、大変わかりやすいものです。しかしその後、発明の技法としてばかりでなく、ソフト企画の発想にも用いるようになりました。ブレインストーミングなどよりも、奇抜なアイデアを出すのに有効です。

2. NM法、製品開発やサービスの創案にどのように使うのか

NM法(ニーズ・マッピング法)は、製品開発やサービスの創案において非常に有効です。この方法は、顧客のニーズを明確にし、それに基づいてアイデアを創出するプロセスを重視しています。NM法での製品開発やサービスの創案作り、基本的な流れは以下の通りです。

- ニーズの把握・・・ターゲットとなる顧客層のニーズを徹底的に調査します。インタビューやアンケートを通じて、顧客が本当に求めているものを理解します。

- ニーズのマッピング・・・把握したニーズを視覚的に整理します。これにより、どのニーズが重要で、どのニーズが満たされていないかを明確にすることができます。

- アイデアの創出・・・マッピングしたニーズを基に、ブレインストーミングなどの手法を用いて新しい製品やサービスのアイデアを出します。この段階では、自由な発想が重要です。

- アイデアの評価・・・出されたアイデアを、実現可能性や市場性などの観点から評価し、最も有望なものを選定します。

- プロトタイピングとテスト・・・選定したアイデアを基にプロトタイプを作成し、実際に顧客にテストしてもらいます。フィードバックを受けて改良を重ねます。

NM法は、顧客の視点を重視することで、より市場に適した製品やサービスを開発するための強力なツールです。顧客のニーズに応えることで、競争力のある製品を生み出すことができます。

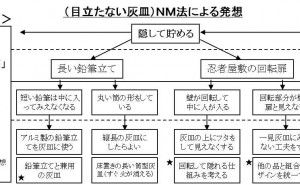

3. NM法の具体的な手順と発想プロセス

NM法が「最初のキーワードから一定の手順で類推を反復、選択する」と説明されるとき、その具体的な手順は発想の質を高めるための構造化されたステップで構成されています。このプロセスを理解することが、NM法の真価を発揮させる鍵となります。

ステップ1:原キーワードの設定と類推開始

まず、解決したい問題や開発したい製品・サービスに関する「原キーワード」を設定します。例えば、「多忙な現代人のための新しい調理器具」というテーマであれば、「時短」「手軽」「健康」などが原キーワードになり得ます。

次に、この原キーワードから類推(アナロジー)を始めます。例えば、「時短」から「新幹線」「電子レンジ」「魔法」といった全く異なる分野の言葉や概念を自由に連想していきます。この段階での連想は、常識や既存の枠組みにとらわれることなく、多様な方向へ広げることが重要です。NM法の特徴は、この連想をただ自由に終わらせるのではなく、一定のルールに基づいて体系化していく点にあります。

ステップ2:類推キーワードの選定と「ニーズ・マッピング」

連想によって得られたキーワード群の中から、特に問題解決や創造のヒントになりそうなものを選択します。この選定の際に、NM法の中核である「ニーズ・マッピング」の視点が活かされます。

ニーズ・マッピングとは、単にアイデアを出すのではなく、「顧客の潜在的なニーズ」というフィルターを通してキーワードを選び直す作業です。選定されたキーワード(類推キーワード)が、設定したターゲット顧客の「未充足のニーズ」や「願望」にどう結びつくかを深掘りします。

例えば、「魔法」という類推キーワードが選ばれた場合、顧客のニーズとして「労力を一切かけずに料理が完成してほしい」という非現実的とも思える願望に結びつけます。

ステップ3:類推の反復とアイデアの具体化

選定された類推キーワードを新たな起点として、再び類推とニーズとの結びつけを反復します。この反復こそが、NM法がブレインストーミングなどの自由発想と異なる点であり、アイデアをより深く、より奇抜なものへと進化させるエンジンとなります。

「魔法」というキーワードから、さらに「自動化」「AI」「瞬間移動」といった連想が進みます。ここで、再度ニーズに立ち返り、「自動化」を「調理プロセスの完全自動化」、「AI」を「個人の健康状態に合わせた献立提案と調理実行」といった具体的なアイデアの要素に変換していきます。

この反復過程で重要なのは、現実的な制約を一時的に外し、徹底的に飛躍した発想を生み出すことです。NM法は、まず「理想の状態」を類推によって描き出し、その後に現実との接点を探るというアプローチをとります。

ステップ4:アイデアの収束と実行可能な形への落とし込み

発想が十分に拡散された後、いよいよ収束の段階に入ります。反復と選定によって得られた多くの要素を、具体的な製品・サービスのアイデアとして組み立て直します。ここで、実現可能性、市場性、技術的な障壁などを評価軸とし、最も斬新かつニーズを満たすアイデアを選び出します。NM法によって生み出されたアイデアは、類推の連鎖を経て既存の概念から離れているため、非常に独創的で競争力の高いものとなる可能性を秘めています。

例えば、上記の例であれば、「ユーザーが食材をセットするだけで、AIがその日の体調と栄養バランスを判断し、加熱・調理・盛り付けまでを一瞬で行う『未来型自動調理ユニット』」といった具体的な企画案に落とし込むことができます。

4. NM法の適用分野の広がり

NM法は、製品開発から始まった技法ですが、その本質が「潜在的なニーズの発見と類推による発想の飛躍」にあるため、その適用範囲は極めて広範です。特に、ソフト企画、企業戦略、組織開発、行政サービスのデザインなど、無形の課題解決において有効性が認められています。

企業戦略: 既存事業の延長線上ではない、全く新しい事業領域や市場セグメントを発見するために、原キーワードを「企業の潜在能力」「未開拓の価値」などに設定して類推を反復することで、革新的な戦略オプションを生み出します。

組織開発: 組織が抱える「コミュニケーションの課題」や「モチベーションの低下」といった問題を原キーワードとし、類推により「ゲーム」「劇場」「スポーツチーム」などの全く異なる組織構造を類推することで、抜本的な組織改革のアイデアを引き出します。

NM法は、発想を構造化し、誰もが奇抜なアイデアを生み出せるようデザインされた、創造性を高めるための強力な思考ツールなのです。