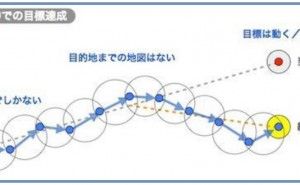

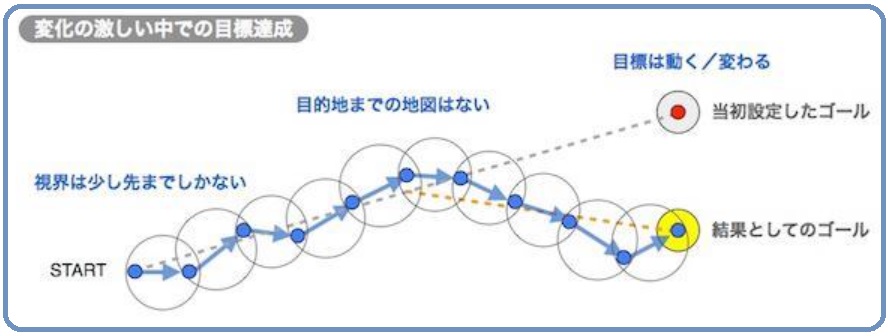

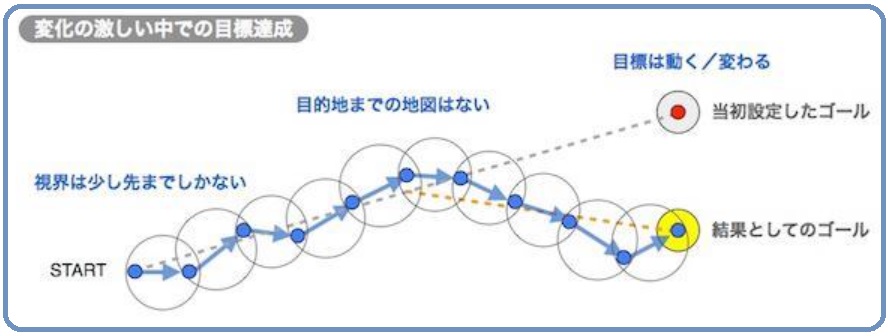

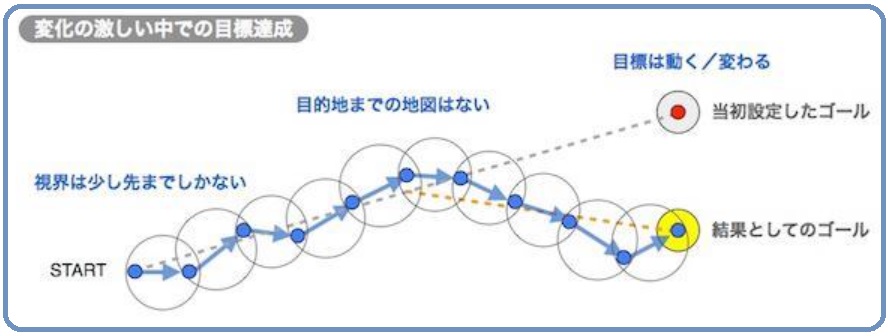

「目標」と「計画」の限界

◆ 変化の時代に大切なこと

続きを読むには・・・

この記事の著者

この記事の著者

石橋 良造

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

「人的資源マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る“教材”の読み方を考える(技術士第二次試験対策を例に)

1. 教材の読み方とは 【特集】技術士第二次試験対策:技術士第二次試験に関する記事まとめページはこちら!口頭試験や論文対策などのポイントについての記事を...

1. 教材の読み方とは 【特集】技術士第二次試験対策:技術士第二次試験に関する記事まとめページはこちら!口頭試験や論文対策などのポイントについての記事を...

技術士第二次試験対策:解答を事前に考える(その2)

【目次】 1. 解答を事前に考える 2. 論文の見出しを考える 3. 解答の主旨と解答の主旨の説明を考える ...

【目次】 1. 解答を事前に考える 2. 論文の見出しを考える 3. 解答の主旨と解答の主旨の説明を考える ...

教育システムの設計:多能工・技能工人材の育成(その3)

【教育システムの設計:多能工・技能工人材の育成 連載目次】 1. 教育の目的・対象 2. 信賞必罰でメリハリをつけるための信賞必罰制度を運用する仕...

【教育システムの設計:多能工・技能工人材の育成 連載目次】 1. 教育の目的・対象 2. 信賞必罰でメリハリをつけるための信賞必罰制度を運用する仕...

「人的資源マネジメント総合」の活用事例

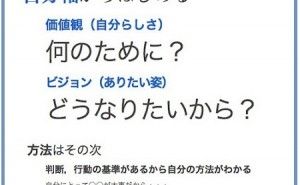

もっと見る人的資源マネジメント:目的(その1)

【内発的動機づけの要素である「目的」連載目次】 1. 内発的動機づけの要素である「目的」と「目標」の違いを考える 2. 本源的な質問に答えてわかる...

【内発的動機づけの要素である「目的」連載目次】 1. 内発的動機づけの要素である「目的」と「目標」の違いを考える 2. 本源的な質問に答えてわかる...

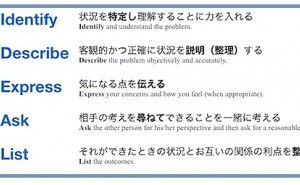

人的資源マネジメント:逆境に強い人は人とのつながりを大切にする(その2)

前回のその1に続いて解説します。 3. アサーティブ・コミュニケーション(Assertive Communication) &nbs...

前回のその1に続いて解説します。 3. アサーティブ・コミュニケーション(Assertive Communication) &nbs...

新入社員に仕事の基本を身につけさせるには

今回は、影で企業の社会的信用を支え、社員がいきいきと働く環境作りを担当する総務部門が、新入社員に仕事の基本を身につけさせる事例をお話しいたします。...

今回は、影で企業の社会的信用を支え、社員がいきいきと働く環境作りを担当する総務部門が、新入社員に仕事の基本を身につけさせる事例をお話しいたします。...

関連する「人的資源マネジメント」セミナー

もっと見る-

2026/01/27(火)

09:30 ~ 11:30

2026/01/27(火)

09:30 ~ 11:30三菱重工業(株): 未来を起動するHR戦略「HR Innovation 2030」

JPIカンファレンススクエア 東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

JPIカンファレンススクエア 東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル