モノづくり企業の資材調達担当者が抱える“調達価格基準が不明”に、一つのヒントを提示します。生産資材を外部調達する場合に、1.調達品の材質・形状・寸法などの図面仕様と、2.数量・納入方法などの調達条件が準備され、これらに基づく発注価格が決定された後に加工仕入先企業に正式発注されます。

この過程における発注側各社の実態は、発注価格を決めるための価格見積依頼と価格決定交渉に多くの期間と工数を投じています。ここで『調達価格算出基準』が整備されていれば、仕入先への見積以前に調達価格を算出することが可能となります。

この基準整備の活動は、仕事の進め方の基本と言われるマネジメントサイクルPDCAの「P」に位置付けられるものです。

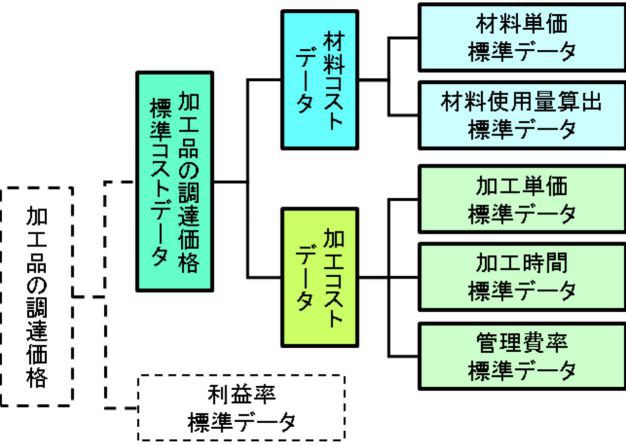

加工外注品は「コスト品」と言われ、価格構成要素の材料費や加工費などの費目毎に「適正コスト」(費用)を整備して“コスト早見表”として運用できる『コストテーブル』が有効活用できます。

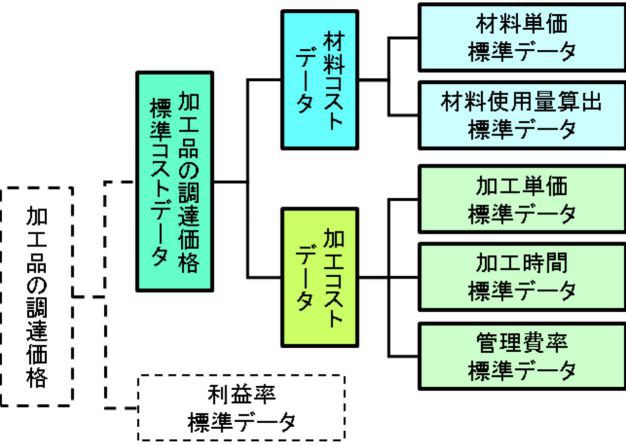

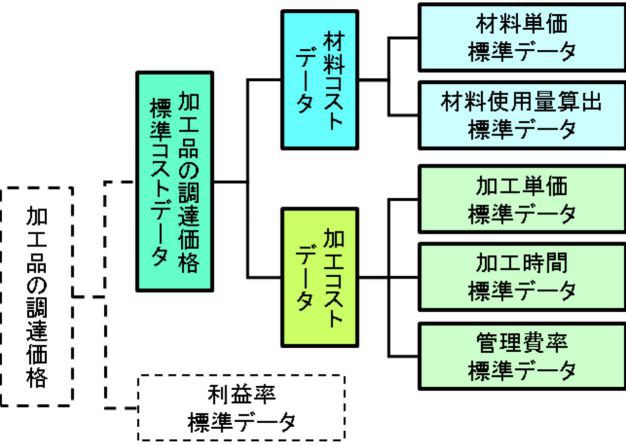

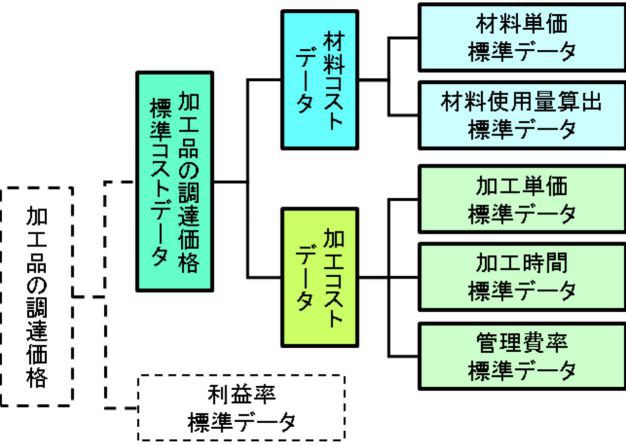

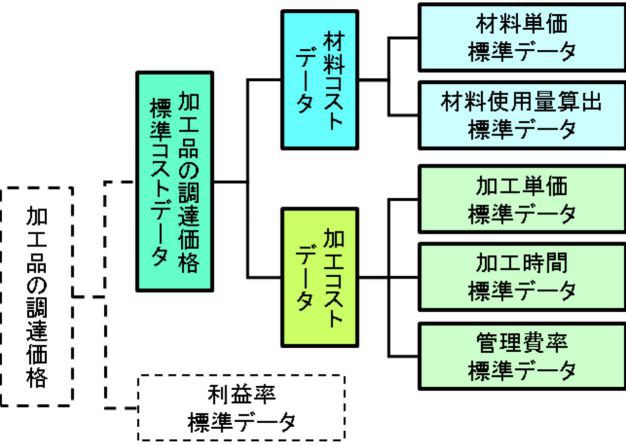

このツールは、発注側にてコスト理論を武装し、理論に基づく構成費用毎の標準コストデータを整備することで作成される。具体的な標準コストデータは、①材料単価、②材料使用量算出、③加工単価、④加工時間、⑤管理費率などです。

このような“発注側としての買うべき価格基準”を整備して、加工仕入先から提示される見積価格(売りたい価格)と比較査定することで、発注側と仕入先の双方が納得出来る調達(販売)価格決定を、“早期に・効率よく”実現させることが可能となります。

「P」である調達価格基準に対して、仕入先から提示される価格見積(書)を「D」と置くことで、価格査定「C」が科学的に実践されることになります。さらに、マネジメントサイクル「A」をより有効に発揮させるには、「P」と「D」の表現精度を高めることが求められ、標準コストデータ①②③④⑤の創り込み精度と「P」「D」双方の『“明細”見積り(書)』様式にも反映されることが必然となります。

他方、調達品がカタログ品・市場規格品の場合は、調達品のメーカー品番、規格寸法などの仕様書と数量・納期などの調達条件が注文書に記載されて発注されます。その際、調達担当者は販売代理店等に見積を依頼して価格情報を入手します。

カタログ品・市場規格品は「プライス品」とも呼ばれ、“市場の需給関係”や“為替・原油価格変動”などにより調達価格が変動するという性格があり、この価格変動要因と変動量を統計的に捉えて『プライステーブル』を整備しておくことで、調達担当者の悩みを軽減させ、業務効率向上に寄与させることが可能となります。下図を参照下さい。

調達価格基準を整備する目的は“調達に関わる機会損失を未然防止する”ためであり、適正価格を算出し、適正価格で調達価格を決定・契約させることにその狙いがあります。既...