前回のその1に続きます。

6. シリコーンオイルの用途と種類

シリコーンオイルは、有機系のオイルに比べ耐熱・耐寒性に優れており、安全性が高いことから電気絶縁用や加熱・冷却用の媒体、化粧品、塗料添加剤、泡消剤など広い分野で使われています。

図10.シリコーンオイルの用途例

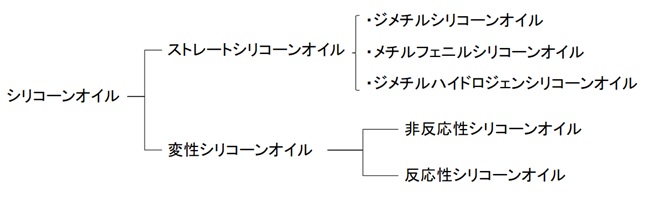

シリコーンオイルには、有機基にメチル基やフェニル基などを持つストレートシリコーンオイルの他に、有機基の一部を別の有機基に置き換えた変性シリコーンオイルがあります。ストレートシリコーンオイルはシリコーンの持つ耐熱・耐寒性や低表面張力を生かした使われ方をしますが、変性シリコーンオイルは置き換えられた有機基により、水溶性、乳化性、吸着性、反応性などの機能を有し、その機能を利用した使われ方をします。図10にシリコーンオイルの分類を示しました。

図11.シリコーンオイルの分類

7. シリコーンゴムの用途と種類

シリコーンゴムは、他の合成ゴムに比べて耐熱性、耐寒性、耐候性に優れおり、さらに電気特性、低圧縮永久ひずみ、反発弾性、離型性に優れていることから電気・電子機器、建築、輸送機器、医療、食品などさまざま分野で利用されています。

図12.シリコーンゴムの用途例

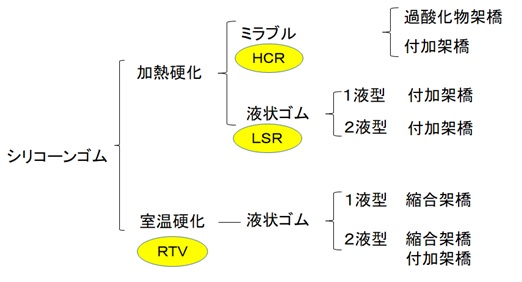

シリコーンゴムは、加熱硬化タイプと室温硬化タイプのものがあります。加熱硬化タイプは、ミラブルタイプのHCR(High Consistency Rubber)と液状タイプのLSR(Liquid Silicone Rubber)の2種類があります。室温硬化タイプは液状でRTV(Room Temperature Valcanization)と呼ばれます。

図13.シリコーンゴムの分類

シリコーンゴムの硬化形態は、主に有機過酸化物を架橋剤に用いる過酸化物架橋型、白金触媒を用いる付加架橋型、縮合架橋型の3種類に分けられます。過酸化物架橋型のシリコーンゴムは、硬化の際に他のタイプのシリコーンゴムよりも高温にかける必要があります。また、反応生成物が発生するので用途によっては注意が必要です。このタイプのシリコーンゴムは、家電や事務機器、機械部品、輸送機器などに用いられています。

図14.事務機用ロール

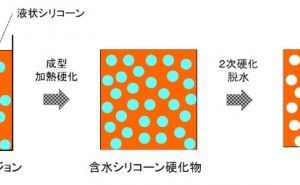

付加架橋型のシリコーンゴムは、比較的低温で硬化でき反応生成物が発生しないことから、電気電子部品、事務機器、食品関係、自動車、医療機器などに用いられています。

図15.シリコーンスチーマー

縮合架橋型のシリコーンゴムは室温硬化型のゴム(RTV)で多く用いられており、一液タイプのものは空気中の水と反応してアルコールや酢酸、オキシムなどの反応生成物を発生します。

図16.シリコーンシーリング材

8. シリコーンレジンの用途と種類

シリコーンレジンは、耐熱・耐候性、電気絶縁性や撥水性に優れており、硬いものから軟らかいものまで作ることができます。これらの特徴を利用して、耐熱塗料、建物等の外装塗料、樹脂の難燃剤、防汚剤、電気絶縁・光学用のコーティング剤などさまざまな製品に使用されています。

図17.シリコーンレジンの用途例

前述した通り、シリコーンレジンの性質は、その構成単位に大きく影響を受けますが、ケイ素原子に直結する有機基の種類によっても影響を受けます。有機基がメチル基から成るシリコーンレジンは硬く、絶縁性、撥水性のある皮膜を形成しますが、メチル基の一部がフェニル基に置き変わったメチルフェニルシリコーンレジンは耐熱性や機械的特性に優れ...