前回のその1に続いて解説します。

1、知財を踏まえた技術経営を

技術経営に知財が必要なことは、この連載で何度も書いてきました。なぜ知財に力を入れても収益が上がらないのか。リソースベースドビュー(経営資源の独自性が収益性の維持向上に役立つとする経営学のフレームワーク)で有名なオハイオ州立大学ビジネススクールのバーニー教授は、知財は収益を維持するための一つの手段に過ぎないとし、むしろ組織文化やチームワークなどの「見えざる資産」が重要だと強調しています。

「見えざる資産」といえば、特許などの知財を意味しそうですが、バーニー教授は、もっと広い意味での無形資産として組織文化やチームワークなどに言及しているというわけです(詳しくは、ジェイ・B.バーニー著『企業戦略論』(ダイヤモンド社)をご覧ください)。

これを一言で言えば、組織文化やチームワークなどの見えざる資産は、知財よりも他の企業が模倣するのを困難にする、すなわち高収益を継続できるということです。もちろん、知財が不要と述べているのではありません。私なりに解釈すると知財そのものではなく、有用な知財を取り続けるための仕組み、言い換えれば有用な知財を取り続ける技術経営のあり方が重要だと指摘しているのです。

このことを踏まえて技術経営の重要な部分を定義すると「研究開発者のしたいことができて、かつ知財も取れそうな仕事の仕組みが、技術経営の根幹をなす部分」だということです。

2、自社の知財・技術経営を革新しよう

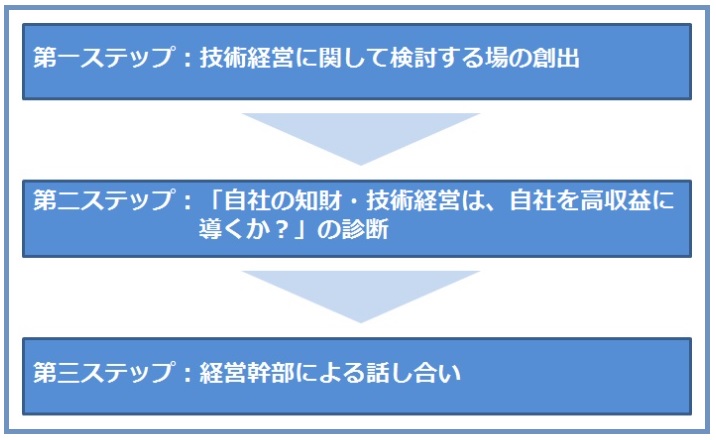

「研究開発者のやりたいことができて、かつ知財も取れそうな仕事の仕組み」に関しては、多くの技術経営マネージャーが取り組んでいます。しかしかなりハードルが高いようにも思いますが、やってできないことはありません。私が提案する改善のステップをごくごく簡単に説明すると次の図のようになります。

第一ステップは、場の創出。自社の知財・技術経営の在り方を経営幹部が正面から考える場を作る必要があります。残念なことではありますが、著名企業の幹部であっても自社の技術経営に関してあまり真剣に考えず、担当の部署の運営に汲々としている人も多くいます。こうした状況を打破するためには、検討の場(会議)が必要となります。

第二ステップは、自社の知財・技術経営の在り方に関する客観的な診断です。私が提案するのは「自社の知財・技術経営の在り方は、中長期的にみて自社を高収益に導くか?」という観点で評価することです。ポイントはズバリ「高収益」。高収益という目標がブレなければ、現在の施策の妥当性をきちんと評価できるようになります。

第三ステップは、評価結果を受けて経営幹部が話し合い、それによって改善し続ける場を持つこと。これにより、高収益というブレない目標を実現するための具体的な改善策が多く生まれます。

図. 知財・技術経営の改善ステップ

繰り返しますが、上記の三つのス...