1. 解答は文で構成されている(解答は文の集合体)

技術士第二次試験の筆記試験では、必須科目と選択科目の試験科目があります。これらの必須科目と選択科目は以下のような小問として出題されます。

Ⅰ.必須科目:(1)~(4)の小問が出題されます。

Ⅱ.選択科目

①専門知識:「述べよ」と「説明せよ」など1つの問題の中で複数の問題が出題されます。すなわち、専門知識の問題は複数の小問に分かれています。

②応用能力:(1)~(3)の小問が出題されます。

③問題解決能力及び課題遂行能力:(1)~(3)の小問が出題されます。

これらの小問の解答は一つひとつの文で構成されています。すなわち、解答とは文の集合体です。したがって、解答の中の一つひとつの文を丁寧に書くことで解答の内容もわかりやすくなります。つまり、文の内容が明確に伝わるように書くことでその集合体である小問の解答の内容も明確に伝わります。例えば、AではなくBのように文を丁寧に書くことで文の内容が明確に伝わります。

- A:ICTを建設現場で活用することで様々な管理が可能になる。

- B:ICTを建設現場で活用することで、例えば、重機情報管理、作業者情報管理、製品管理、出来形管理などが可能になる。

2.「6つのルールと18の書き方」を使って日常業務の中で鍛える

「文の作成力を鍛える」とは、文を丁寧に作成する力を鍛えることです。すなわち、これは、内容が明確に伝わる文が書けるようにすることです。文の作成力を鍛えることで内容が明確に伝わる解答を書くことができます。

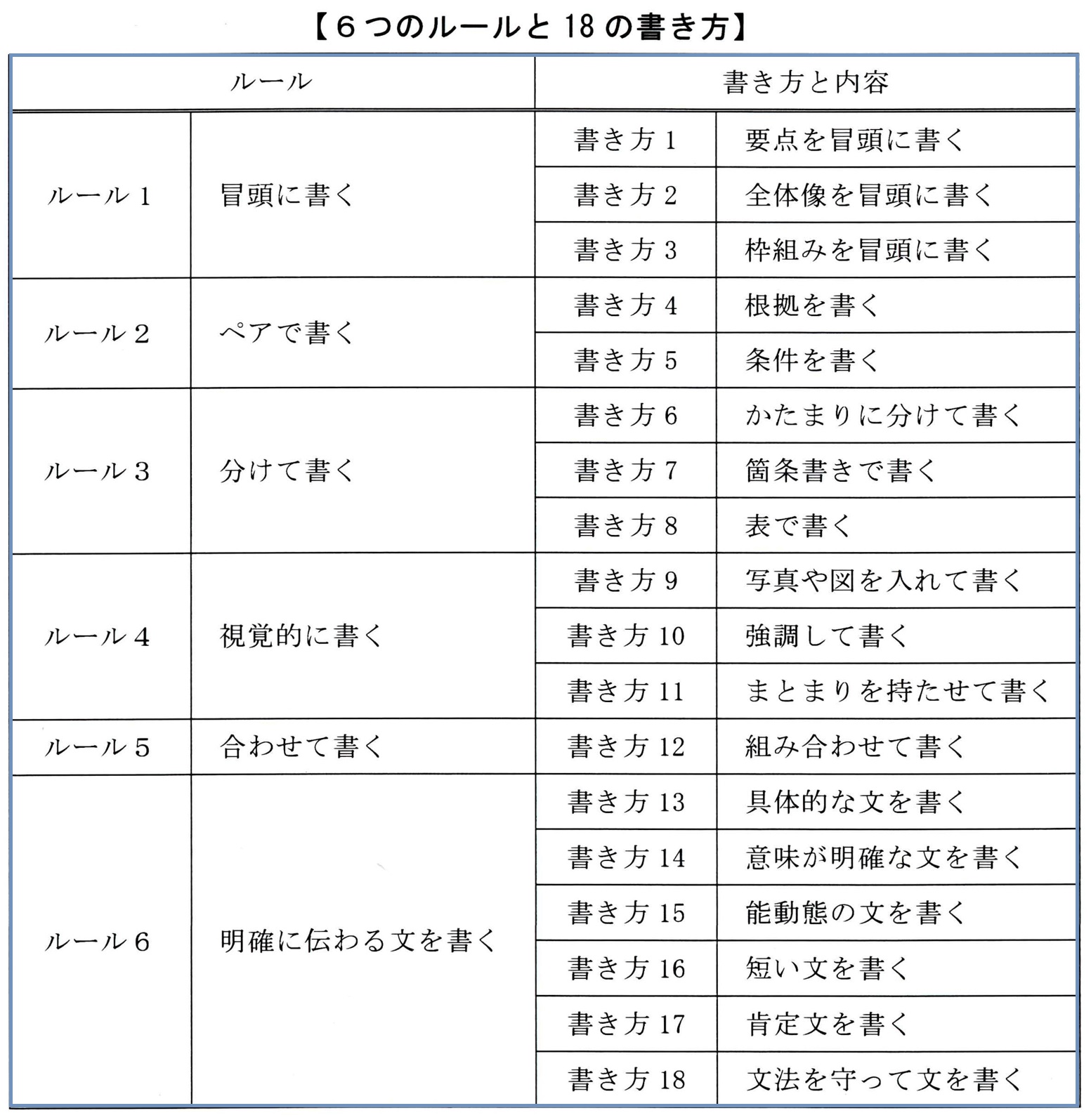

文の作成力を鍛えるうえで最も効果的な方法は「6つのルールと18の書き方」を使って日常業務の中で文の作成力を鍛えることです。「6つのルールと18の書き方」とは次の表で示した内容です。6つのルールの中のルール6は「内容が明確に伝わる文を書く」です。つまり、ルール6を使って日常業務の中で文の作成力を鍛えます。

日常業務の中では技術文書(報告書、会議や打ち合わせで使う資料、提案書、企画書、メールなど)を書きます。このときルール6を使ってこれらの技術文書を書くことで文の作成力を鍛えることができます。例えば、ルール6を使ってメールを書くことで文の作成力を鍛えることができます。メールを毎日書くような場合には文の作成力を鍛えるためのトレーニングが毎日できます。

3. 受験勉強を区分して考える

自宅などで行う受験勉強の中で文の作成力を鍛えることもできます。しかし、この受験勉強は、合格点を取るための技術や知識を学ぶことが目的です。そのため、別の時間に文の作成力を鍛えることが望ましいです。そこで「日常業務の中で文の作成力を鍛える」と考えることで時間を有効に使った受験勉強ができます。

文の作成力を鍛え内容が明確に伝わるように一つひとつの文を丁寧に書くことで、これらの文の...