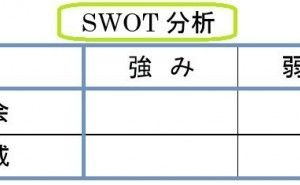

1. 新規事業を考える視点、自社の強み

製造業で新規事業を考える場合には、自社の強みからスタートしましょう。簡単に言うと、

(強み)☓(社会潮流)→(新規事業のテーマ)

という流れで考えましょう。これができて、ハマると有力な新規事業のテーマになります。しかしながらそこから先に進むためにはさらに必要な視点が2つあります。その視点をしっかり考えておくことで、失敗する確率が少なくなるように思います。

それは、製造やバリューチェーンの視点です。

せっかく強い技術/優れた技術でもその技術を使ってモノができなければ商品化しません。製造適性や、後工程での使い方まで考慮しておかないと、使えないものになります。さらにコストの高い技術であればそれを上回るメリットがあるかまで考える必要があります。逆にお客様(後工程)が使いたいものであれば喜んで使ってくれます。私の経験ではどうしても使いたい素材なので、お客様が仕様を変えてくれるということもありました。

一方で注意しないといけない点として、新しいことを考えているのに「作ったことがないから」「やったことがないから」「売ったことがないから」という声が工場サイドや営業などから聞こえてくることがあります。そのような声が強いと頓挫してしまいます。しっかりとマネジメントしてコントロールする必要があります。場合によっては新規事業はCVCなどを利用し外部で進めた方がいいということもあります。

話を戻しますと、新規事業を考える場合にはしっかりと後工程のイメージまで考えてテーマ出しをすると良いということです。テーマ出しするときに抜け漏れがないようにチェックシートなどを準備しておくのも一つの手です。最近はゲートシステムにてチェックするようにしているところが多いかと思います。

2. 新規事業を考える視点、時間軸

新規事業を考えるときに絶対的に必要な視点は「時間」です。

これから研究や開発をスタートさせて、ビジネスになるのは早くて1年後でしょう。普通の研究だと5年ぐらいかかると思います。未来のことはわからないのですが、科学技術やビジネス分野はある程度は予想できます。予想を含めてこれからどんな社会になるので、今のうちに開発に着手しましょうという考えです。

今ある現状の課題に対してスピードを早めて解決するというのは必要なことなのですが、それだけだと現場は疲弊しますし、対応仕事だけだとジリ貧になります。数年後の社会を考えて、しっかりとその未来の社会に適したビジネスを提供することです。そのためには時間をしっかりと意識することが大切です。

未来がどうなるのかはわかりませんが、5年後の未来であればすでに予測されていることもありますし、変化の兆しが現れていることもあります。それをうまくキャッチして新規事業のネタにする必要があります。そこに自社の強みが加わればいい新規事業になるのです。

新規事業創出セミナーでは、目指す業界の未来をどうやって予想するかということを実例を交えてやっています。自身の事業分野がどんな未来になるか考えて見ましょう。

◆国内最多のセミナー数 × スマートサーチ = 最強のセミナー探索 ⇒ 新規事業創出関連セミナー紹介

3. 新規事業創出の具体例

書店に行けばMBAの本や新規事業創出関連の本はたくさんありますが、概念が多く事例が少ない気がします。私のように若い頃からR&Dから新規事業の創出ばかりを最前線の現場でやってきた人間は少ない気がします。また諸先輩方から直に成功例を聞いてきた経験も大きいのです。

講演でお話...