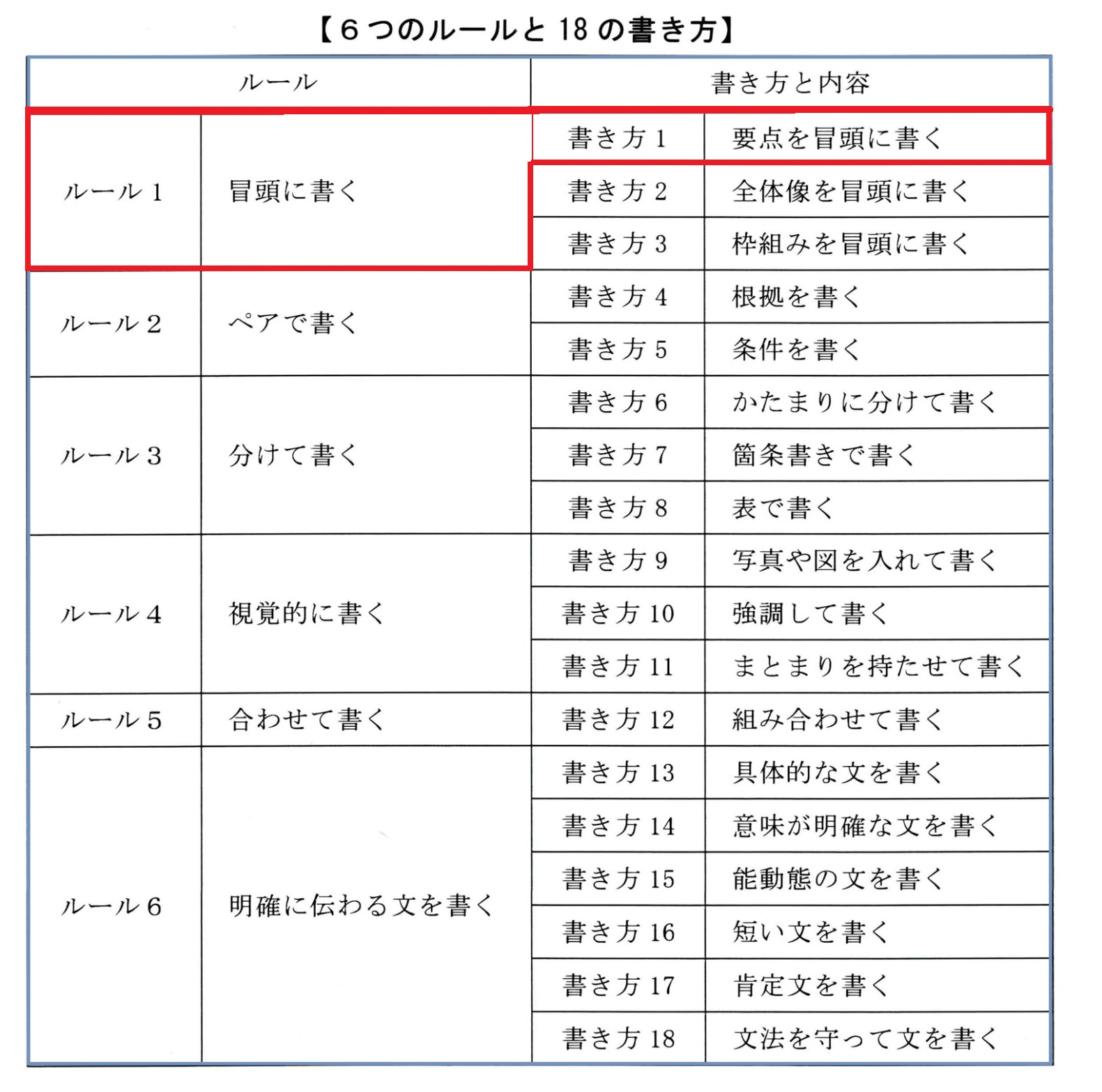

1. 書き方1:要点を冒頭に書くとは

書き方1とは「6つのルールと18の書き方」の中にある「書き方1:要点を冒頭に書く」のことです。書き方1とは、内容に関する要点(以後、内容の要点)を冒頭に書き、この要点に関する説明(以後、要点の説明)をその後に書くことです注1)。「結論を先に書く」と同じような考え方です。

注1):「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その12)」参照

2. 要点を冒頭に書くことの品質管理

書き方1の品質管理とは、内容の要点の品質を管理することです。書き方1を使って文章を書く場合、読み手は、内容の要点をまず頭の中に入れたうえで要点の説明を読み文章の内容を理解します。

内容の要点の品質を管理することとは、内容の要点を簡潔に書くことです。簡潔に書くことで内容の要点が頭の中に確実に入ります。

例えば、商品開発の課題について以下の内容を書いたとします。

Ⅰ.今回の商品開発の課題は、他社に比べて後発での商品販売となることから他社との競争を勝ち抜くため、他社に比べて低価格かつ高品質な商品を開発することである。

次に、以下の内容を書いたとします。

Ⅱ.今回の商品開発の課題は、他社に比べて低価格かつ高品質な商品を開発することである。他社に比べて後発での商品販売となることから他社との競争を勝ち抜くためである。

ⅠとⅡを比べると、Ⅱの方が商品開発の課題(他社に比べて低価格かつ高品質な商品を開発すること)が頭の中に確実に入ります。課題を簡潔に書いたからです。

Ⅰの書き方では、課題が頭の中に確実に入らない理由がもう一つあります。内容の要点と要点の説明を一つの文で書いたからです。

- 内容の要点:他社に比べて低価格かつ高品質な商品を開発すること

- 要点の説明:他社に比べて後発での商品販売となることから他社との競争を勝ち抜くため

頭の中を整理しないで頭の中にあることをそのまま書くと注2)、このように内容の要点と要点の説明を一つの文で書くことがあります。

書き方1の品質管理によって要点の説明も考えやすくなります。内容の要点が頭の中で明確になるからです。書き方1の品質管理は、書き方1を使って文章を書くときに重要なことです。

注2):「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その34)」参照

【関連文献紹介】森谷仁著、「マンガでわかる技術文書の書き方」、オーム社、令和4年3月25日

...