1. 物理干渉

物理干渉とは試料溶液の密度、粘度、酸濃度などによってプラズマに噴霧される溶液試料の導入効率に差が生じることです。

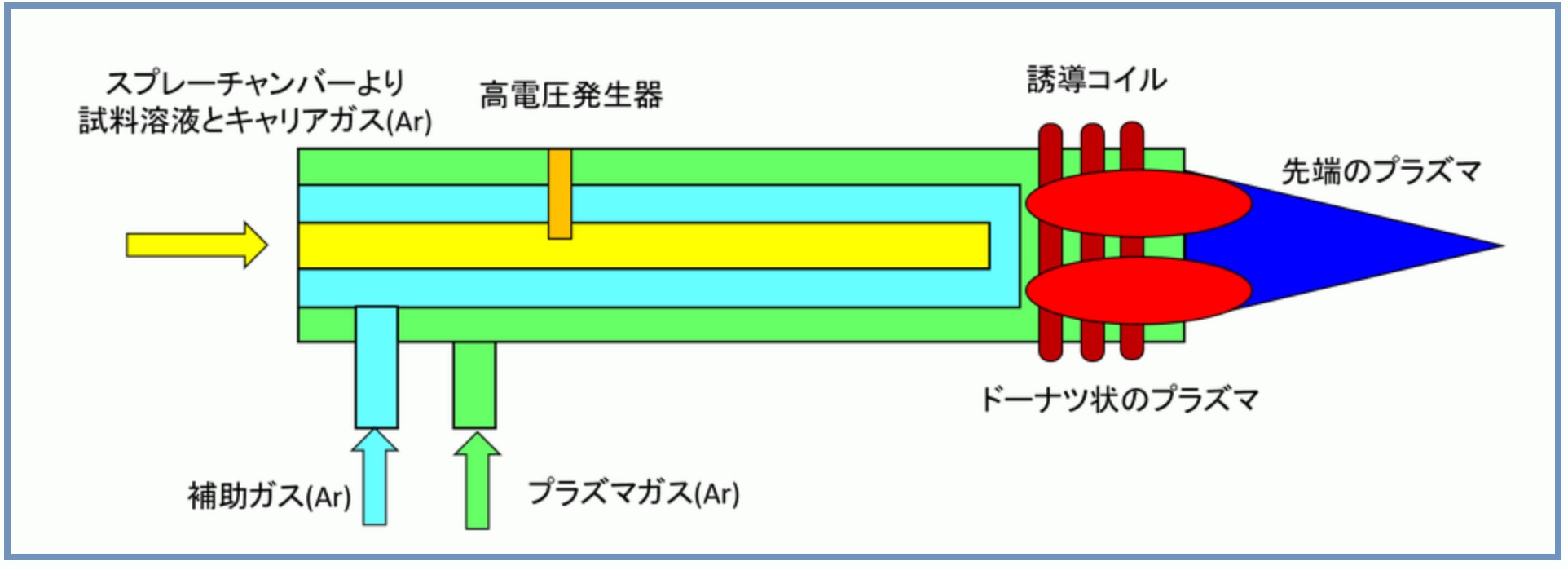

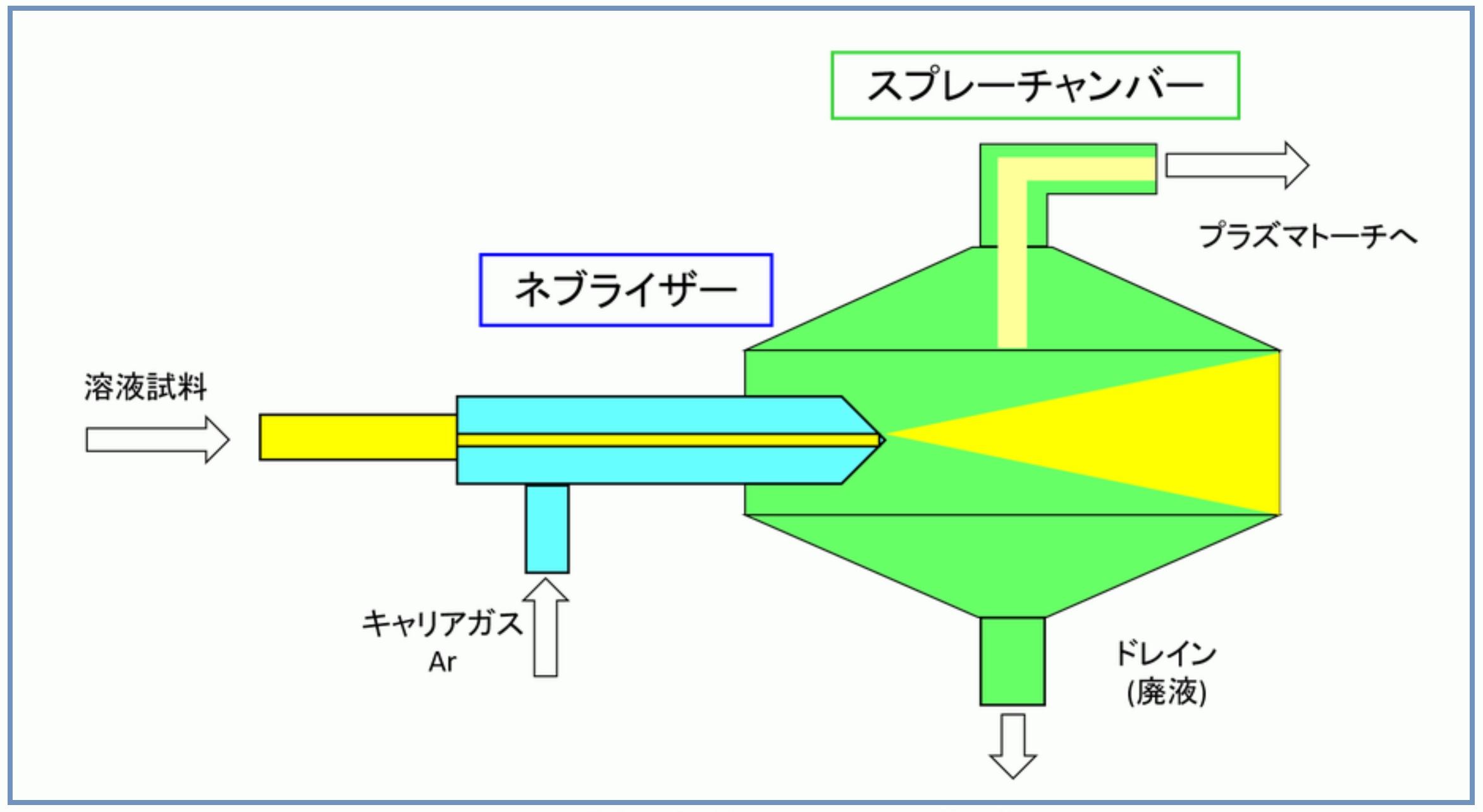

ICP-AESではプラズマ中に試料溶液を霧状に噴霧するために、試料導入部はネブライザーとスプレーチャンバーから成り立っています。試料導入部の模式図を下図に示します。

図.試料導入部の構成

ネブライザーやスプレーチャンバーにもいくつか種類があります。図のタイプは同軸型ネブライザー、サイクロン型スプレーチャンバーとなります。試料溶液は最初にネブライザー(水色)に導入されます。ここでキャリアガス(Arガス)によって霧吹きのように試料溶液を霧状の小さいサイズにして噴射します。

ネブライザーから噴射された霧状の溶液試料はスプレーチャンバー(緑)によって粒の大きな溶液と小さい溶液に分けられます。そして小さな粒の溶液がその次のプラズマトーチに導入されます。

ICP-AESではネブライザーにアルゴンガスを流して噴霧しますが、この機構では避けられない干渉です。また試料溶液の塩濃度が高いと、ネブライザー先端に塩の沈殿が発生します。これが大きくなると試料導入量やガス流量が徐々に低下していきます。試料導入量が低下すると発光強度も低下します。ネブライザーなどのガラス器具は1日使用する度に酸溶液などで洗浄することが望ましいです。

物理干渉の対処としては試料溶液と検量線用の標準溶液の酸の種類や濃度などを出来る限り合わせることが有効です。標準溶液には測定元素の種類や濃度だけでなく「5%HNO3」・・・などベースとなる酸の種類や濃度も記載されているので、これを試料溶液と合わせます。また、物理干渉の補正には内標準法が使用されます。

2. 化学干渉

結論としてICP-AESでは化学干渉の影響は少ないです。それはプラズマの温度が高いために化学干渉が起こりにくいからです。

プラズマに導入された試料溶液中の元素は次第に脱溶媒化され単独の原子となり基底状態から励起状態になります。この脱溶媒化から原子へとなる過程において難解離性化合物を形成してしまい、原子化が妨げられ、測定すべき原子の量が変化することを化学干渉と呼びます。なお、化学干渉は原子吸光法では影響されやす...

![金属材料基礎講座[接合・複合化・表面処理コース] 金属材料基礎講座[接合・複合化・表面処理コース]](https://assets.monodukuri.com/product/photo/5a73d3e9-71f0-4156-a269-2fc4e284732d.jpeg?d=0x0)