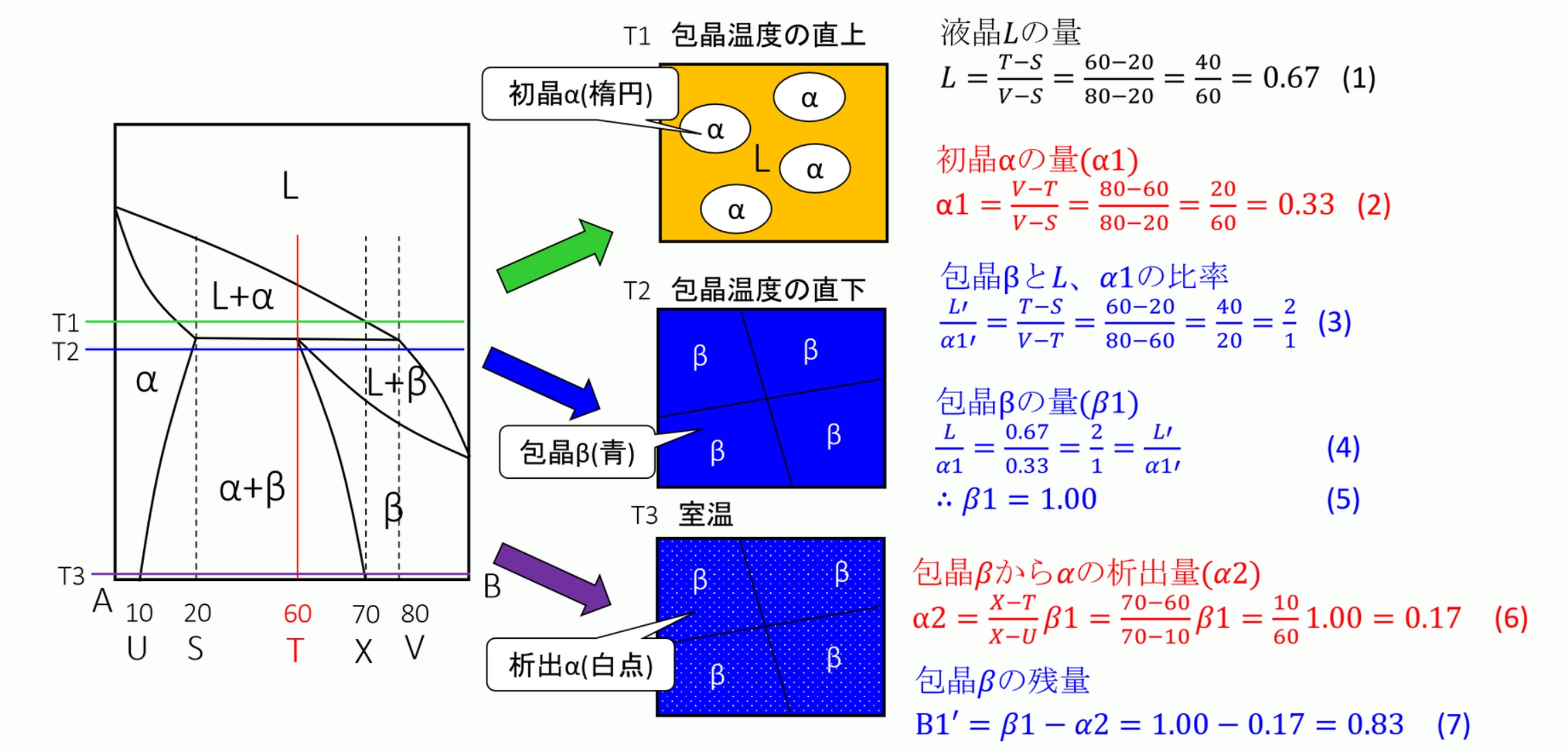

◆ 包晶組織の量的計算

包晶状態図の包晶組成における凝固、包晶反応、析出過程を見ていきます。下図に包晶反応状態図の模式図を示します。包晶組成はT合金(A-60%B合金)です。下図の状態図では包晶反応はA-20%B合金からA-80%B合金の範囲で起こります。はじめに全て液相Lの状態から液相線、固相線に従って初晶αの晶出が起こります。温度T1(包晶温度直上)における初晶αと液相Lの量は、てこの原理によりLはTS、初晶αはVT、分母はVSとなります。これらを計算すると式(1)、(2)のようになります。

図.包晶反応状の模式図と式

温度T2では包晶反応が起こります。包晶反応はLとαが決められた比率でβを晶出します。これは状態図から読み取ります。包晶線のL、α、βそれぞれの位置より、L:TS/α:VTの時に100%βになります。そのためT組成の合金ではT1の時のLと晶出したαが全てβになります。もし合金組成がTSの間の時はαが多めになるので、包晶βと残った初晶αの組織になります。合金組成がVTの間の時はLが多めになるので、包晶βと残ったLの組織になります。その後、残ったLはL+βの液相線、固相線に従ってβ相の晶出が起こります。

温度T3ではβ相から溶解度線の減少に伴いα相の析出が起こります。βからαの析出ではTを起点としたてこの原理となります。分子はXT、分母はXU、これにβの量をかけて析出αを計算します。そして元のβの量から析出αの量を引いて室温のβの量を計算します。

次回に続きます。

◆関連解説記事:マランゴニ対流~宇宙でもきれいに混ざらない合金の不思議

◆連載記事紹介:ものづくりドットコムの人気連載記事をまとめたページはこちら!

![金属材料基礎講座[総合コース] 金属材料基礎講座[総合コース]](https://assets.monodukuri.com/product/photo/5a73d3e9-57fc-4f09-b796-2fc4e284732d.jpeg?d=0x0)