21世紀に入り、私たちの生活は急速に変化しています。その中でも特に注目されるのが「モビリティ革命」です。自動運転車や電動バイク、さらには空飛ぶ車といった新しい移動手段の登場は、私たちの移動の概念を根本から覆す可能性を秘めています。この革命は単なる技術革新にとどまらず、社会全体の構造や価値観にも大きな影響を与えるでしょう。例えば、交通渋滞の緩和や環境負荷の軽減、さらには高齢者や障がい者の移動の自由を確保することが期待されています。今回は、モビリティ革命がもたらす未来の移動の姿と、それに伴う新しい社会システムの構築について探求していきます。私たちが直面する課題や可能性を考察し、より良い未来を描くためのヒントを見つけていきましょう。

1. モビリティ革命とは

「モビリティ革命」とは、交通手段や移動の概念が大きく変わることを指します。特に、技術の進化や社会のニーズの変化に伴い、私たちの移動方法が革新されることを意味します。この革命の中心には、自動運転車や電動車両、シェアリングエコノミー、そしてスマートシティの概念があります。自動運転技術の進展により、運転手が不要な車両が普及することで、交通事故の減少や渋滞の緩和が期待されています。また、電動車両の普及は、環境負荷の軽減に寄与し、持続可能な社会の実現に向けた重要なステップとなります。

さらに、シェアリングエコノミーの発展により、個人が所有するのではなく、必要なときに必要なだけ移動手段を利用するスタイルが広がっています。これにより、車の所有コストや駐車スペースの問題が軽減され、都市の交通がより効率的になります。モビリティ革命は、単に移動手段の変化だけでなく、私たちの生活様式や都市のあり方にも影響を与えます。例えば、公共交通機関の利用促進や、歩行者や自転車利用者に優しい街づくりが進むことで、より快適で安全な移動環境が整備されるでしょう。

このように、モビリティ革命は私たちの未来の移動を根本から変える可能性を秘めており、持続可能な社会の実現に向けた重要な要素となっています。

(1)モビリティ革命の背景

モビリティ革命は、交通手段や移動の概念が大きく変わることを指します。その背景には、いくつかの重要な要因があります。まず、都市化の進展が挙げられます。世界中の都市が急速に成長し、人口が集中することで、交通渋滞や環境問題が深刻化しています。このため、効率的で持続可能な移動手段が求められるようになりました。

次に、技術の進化も重要な要素です。自動運転技術や電動車両の開発が進み、従来の交通手段に代わる新しい選択肢が増えています。これにより、移動の安全性や快適性が向上し、利用者のニーズに応えることが可能になりました。さらに、環境意識の高まりも影響しています。気候変動への対応が求められる中、低炭素社会を実現するための交通手段の見直しが進んでいます。公共交通機関の利用促進やシェアリングエコノミーの普及も、モビリティ革命の一環として注目されています。

これらの要因が相まって、私たちの移動の仕方は大きく変わりつつあり、より便利で持続可能な未来が期待されています。

(2)モビリティ市場の展望

モビリティ革命は、交通手段や移動の概念を大きく変える重要なトピックです。モビリティ市場は、技術革新や社会的ニーズの変化により、今後ますます多様化し、進化していくでしょう。持続可能な移動手段の確立が求められる中で、企業や政府の取り組みが重要なカギとなります。ここでは、モビリティ市場の展望について解説します。

- ① 電動化の進展・・・・・環境意識の高まりにより、電気自動車(EV)の需要が急増しています。各国の政府がEV普及を促進する政策を打ち出しており、充電インフラの整備も進んでいます。

- ② 自動運転技術の発展・・自動運転車の技術が進化し、商業化が進むことで、移動の安全性や効率性が向上します。これにより、交通事故の減少や渋滞の緩和が期待されています。

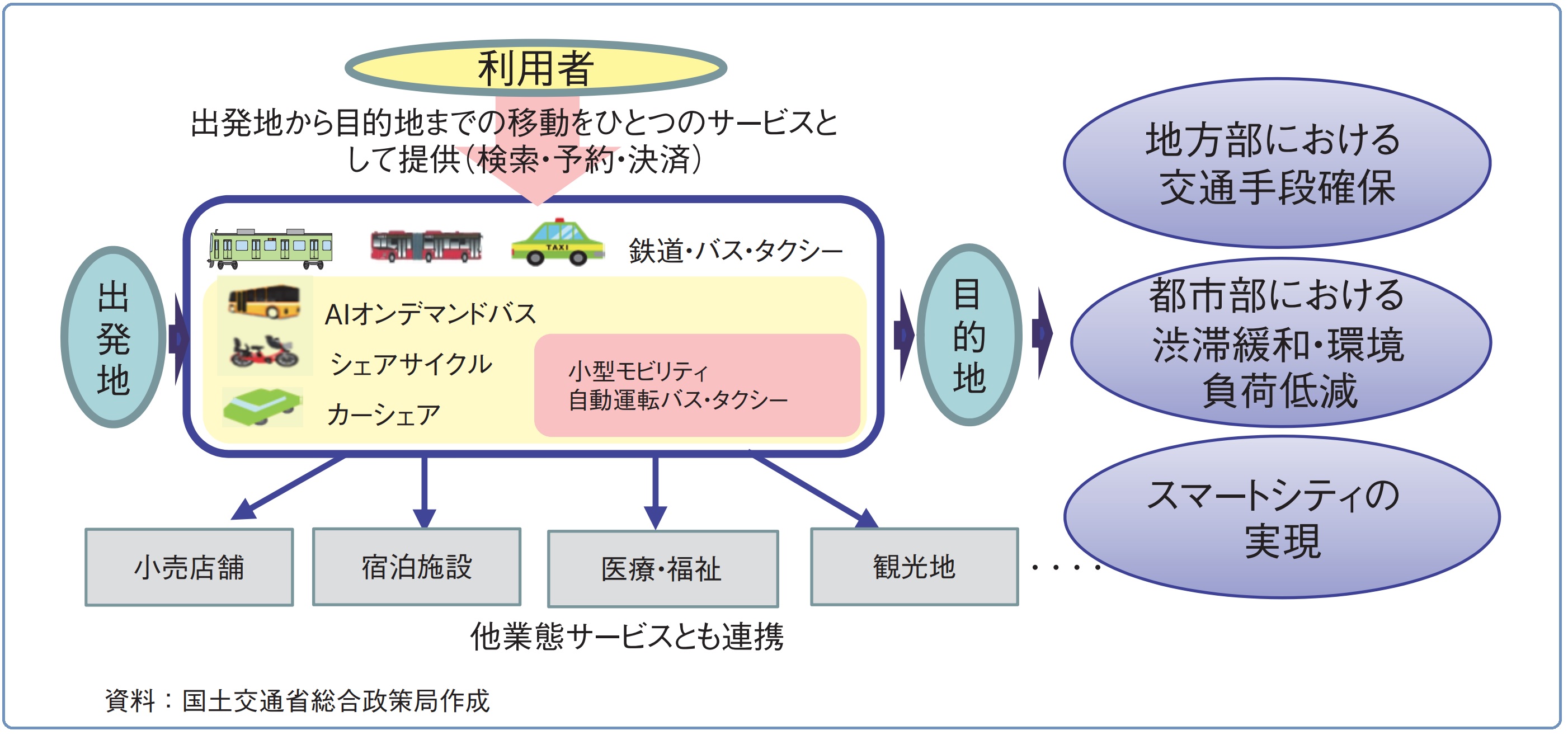

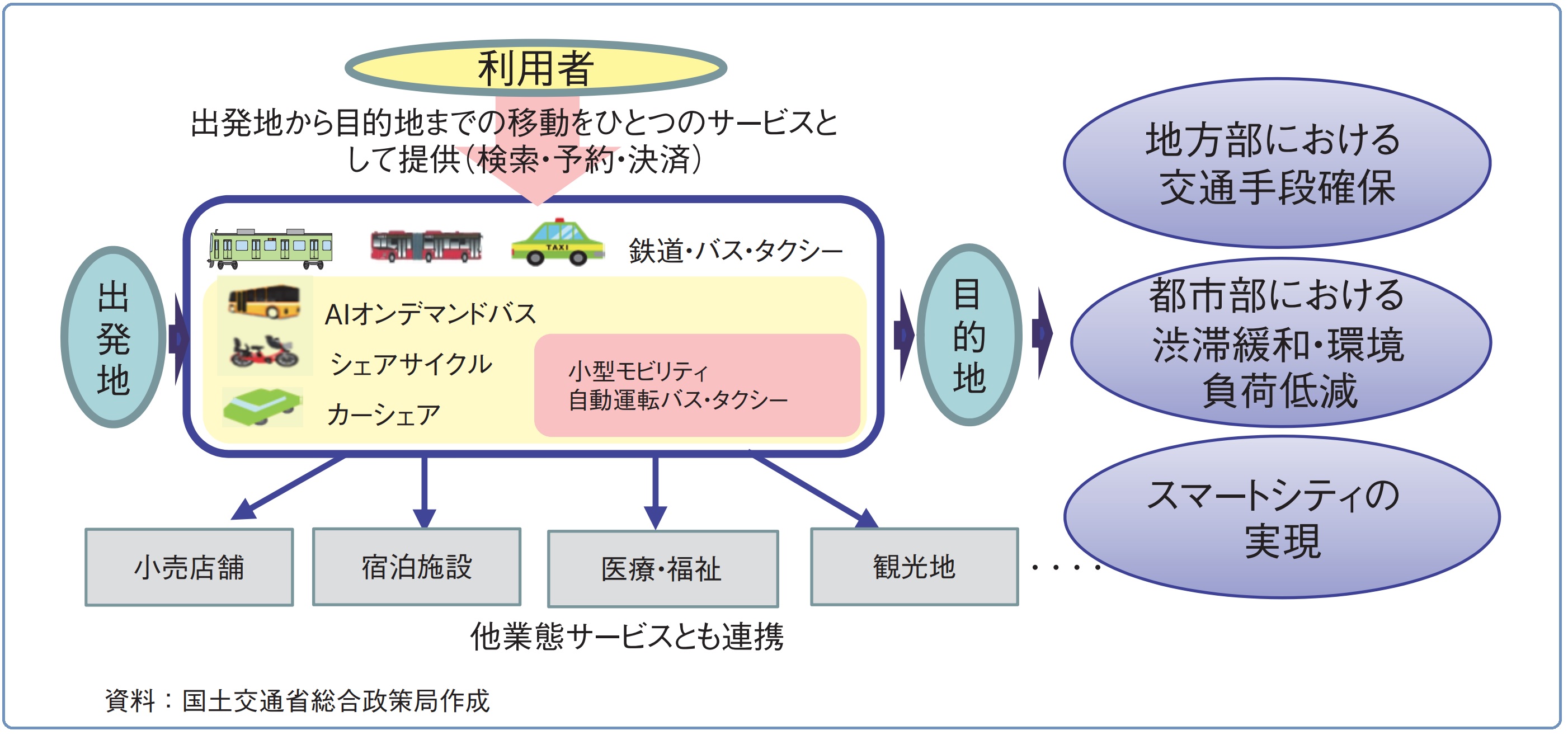

- ③ MaaS(Mobility as a Service)・・・MaaSは、公共交通機関やライドシェア、レンタカーなどを統合したサービスです。ユーザーはアプリを通じて最適な移動手段を選択でき、利便性が向上します。次項で詳細を解説します。

- ④ シェアリングエコノミーの拡大・・・・車両の所有から利用へとシフトする動きが強まっています。カー...

21世紀に入り、私たちの生活は急速に変化しています。その中でも特に注目されるのが「モビリティ革命」です。自動運転車や電動バイク、さらには空飛ぶ車といった新しい移動手段の登場は、私たちの移動の概念を根本から覆す可能性を秘めています。この革命は単なる技術革新にとどまらず、社会全体の構造や価値観にも大きな影響を与えるでしょう。例えば、交通渋滞の緩和や環境負荷の軽減、さらには高齢者や障がい者の移動の自由を確保することが期待されています。今回は、モビリティ革命がもたらす未来の移動の姿と、それに伴う新しい社会システムの構築について探求していきます。私たちが直面する課題や可能性を考察し、より良い未来を描くためのヒントを見つけていきましょう。

1. モビリティ革命とは

「モビリティ革命」とは、交通手段や移動の概念が大きく変わることを指します。特に、技術の進化や社会のニーズの変化に伴い、私たちの移動方法が革新されることを意味します。この革命の中心には、自動運転車や電動車両、シェアリングエコノミー、そしてスマートシティの概念があります。自動運転技術の進展により、運転手が不要な車両が普及することで、交通事故の減少や渋滞の緩和が期待されています。また、電動車両の普及は、環境負荷の軽減に寄与し、持続可能な社会の実現に向けた重要なステップとなります。

さらに、シェアリングエコノミーの発展により、個人が所有するのではなく、必要なときに必要なだけ移動手段を利用するスタイルが広がっています。これにより、車の所有コストや駐車スペースの問題が軽減され、都市の交通がより効率的になります。モビリティ革命は、単に移動手段の変化だけでなく、私たちの生活様式や都市のあり方にも影響を与えます。例えば、公共交通機関の利用促進や、歩行者や自転車利用者に優しい街づくりが進むことで、より快適で安全な移動環境が整備されるでしょう。

このように、モビリティ革命は私たちの未来の移動を根本から変える可能性を秘めており、持続可能な社会の実現に向けた重要な要素となっています。

(1)モビリティ革命の背景

モビリティ革命は、交通手段や移動の概念が大きく変わることを指します。その背景には、いくつかの重要な要因があります。まず、都市化の進展が挙げられます。世界中の都市が急速に成長し、人口が集中することで、交通渋滞や環境問題が深刻化しています。このため、効率的で持続可能な移動手段が求められるようになりました。

次に、技術の進化も重要な要素です。自動運転技術や電動車両の開発が進み、従来の交通手段に代わる新しい選択肢が増えています。これにより、移動の安全性や快適性が向上し、利用者のニーズに応えることが可能になりました。さらに、環境意識の高まりも影響しています。気候変動への対応が求められる中、低炭素社会を実現するための交通手段の見直しが進んでいます。公共交通機関の利用促進やシェアリングエコノミーの普及も、モビリティ革命の一環として注目されています。

これらの要因が相まって、私たちの移動の仕方は大きく変わりつつあり、より便利で持続可能な未来が期待されています。

(2)モビリティ市場の展望

モビリティ革命は、交通手段や移動の概念を大きく変える重要なトピックです。モビリティ市場は、技術革新や社会的ニーズの変化により、今後ますます多様化し、進化していくでしょう。持続可能な移動手段の確立が求められる中で、企業や政府の取り組みが重要なカギとなります。ここでは、モビリティ市場の展望について解説します。

- ① 電動化の進展・・・・・環境意識の高まりにより、電気自動車(EV)の需要が急増しています。各国の政府がEV普及を促進する政策を打ち出しており、充電インフラの整備も進んでいます。

- ② 自動運転技術の発展・・自動運転車の技術が進化し、商業化が進むことで、移動の安全性や効率性が向上します。これにより、交通事故の減少や渋滞の緩和が期待されています。

- ③ MaaS(Mobility as a Service)・・・MaaSは、公共交通機関やライドシェア、レンタカーなどを統合したサービスです。ユーザーはアプリを通じて最適な移動手段を選択でき、利便性が向上します。次項で詳細を解説します。

- ④ シェアリングエコノミーの拡大・・・・車両の所有から利用へとシフトする動きが強まっています。カーシェアリングやライドシェアリングが普及し、コスト削減や環境負荷の軽減に寄与しています。

- ⑤ デジタル化とデータ活用・・・・・・・IoTやビッグデータを活用した交通管理やユーザー体験の向上が進んでいます。リアルタイムの交通情報提供や、個々のニーズに応じたサービスの提供が可能になります。

2. MaaS(Mobility as a Service)とは何か

「モビリティ・アズ・ア・サービス(MaaS)」は、交通手段を統合し、利用者にとって便利で効率的な移動体験を提供する概念です。従来の交通システムでは、公共交通機関やタクシー、自転車シェアなどが個別に運営されていましたが、MaaSはこれらを一つのプラットフォームでまとめ、利用者が簡単にアクセスできるようにします。MaaSの特徴は、スマートフォンアプリを通じて、さまざまな交通手段を一元管理できる点です。利用者は、目的地に応じて最適な移動手段を選び、予約や支払いもアプリ内で完結できます。これにより、移動の効率が向上し、交通渋滞の緩和や環境負荷の軽減にも寄与します。さらに、MaaSはデータを活用して、リアルタイムの交通情報や混雑状況を提供し、利用者がより良い選択をできるようサポートします。今後、都市の交通インフラが進化する中で、MaaSはますます重要な役割を果たすと期待されています。

図.MaaS 国土交通省:モビリティ革命の背景 第1章から引用(https://www.mlit.go.jp/common/001294520.pdf)

(1)スマートシティとは

スマートシティとは、情報通信技術(ICT)を活用して、都市の機能やサービスを効率化し、住民の生活の質を向上させる都市のことを指します。特に、モビリティ革命が進む中で、スマートシティの概念はますます重要になっています。モビリティ革命における自動運転車、電動車両、シェアリングサービス、公共交通のデジタル化など、交通手段の革新により、都市内の移動がよりスムーズで効率的になり、環境負荷の軽減や交通渋滞の緩和が期待されています。

スマートシティでは、リアルタイムの交通データを収集・分析し、最適なルートや交通手段を提案するシステムが導入されます。例えば、スマートフォンのアプリを通じて、公共交通機関の運行状況や混雑具合を把握し、利用者が最適な移動手段を選べるようになります。また、自動運転車が普及することで、交通事故の減少や高齢者・障害者の移動支援が実現し、より多様な人々が快適に生活できる環境が整います。さらに、電動車両の普及により、都市の空気質が改善され、持続可能な社会の実現に寄与します。スマートシティは、モビリティ革命を通じて、より便利で快適な生活空間を提供し、住民の幸福度を高めることを目指しています。これにより、未来の都市は、技術と人間が調和した新しい形へと進化していくでしょう。

(2)MaaSとスマートシティの連携

MaaSは、さまざまな交通手段を統合し、利用者が一つのプラットフォームで移動を計画・予約・支払いできるサービスです。これにより、公共交通機関、自転車シェア、タクシー、カーシェアなどがシームレスに連携し、利便性が向上します。スマートシティは、ICT(情報通信技術)を活用して都市の機能を最適化し、住民の生活の質を向上させることを目指しています。MaaSとスマートシティが連携することで、交通の効率化や環境負荷の軽減が期待できます。例えば、リアルタイムの交通データを基にした最適なルート提案や、混雑状況に応じた交通手段の調整が可能になります。さらに、MaaSの導入により、公共交通の利用促進や、個人の車依存の軽減が図られ、持続可能な都市づくりに寄与します。これらの連携は、より快適で効率的な都市生活を実現するための重要な要素となっています。

3. MaaS普及に向けた取り組み

MaaSは、交通手段を統合し、利用者にとって便利で効率的な移動を提供するサービスです。MaaSの普及に向けた取り組みは、主に以下のポイントに焦点を当てています。まず、交通機関のデジタル化が進められています。公共交通機関やタクシー、シェアサイクルなどの情報を一元化し、スマートフォンアプリを通じてリアルタイムでアクセスできるようにすることで、利用者は最適な移動手段を簡単に選択できます。次に、地域間の連携が重要です。自治体や交通事業者が協力し、地域特有のニーズに応じたサービスを提供することで、MaaSの利用促進が図られています。例えば、観光地では観光客向けの特別な移動プランを提供することが考えられます。さらに、持続可能な交通の推進も大切です。公共交通機関の利用促進や、環境に優しい移動手段の選択を促すことで、交通渋滞やCO2排出の削減を目指しています。これらの取り組みを通じて、MaaSはより多くの人々に利用されるようになり、快適で持続可能な移動社会の実現に寄与しています。

(1)日本でのMaaSの普及、その取り組み

日本では、都市部を中心にMaaSの普及が進んでいます。特に、東京都や大阪市などの大都市では、公共交通機関、タクシー、レンタカー、自転車シェアなどを一つのアプリで管理できるサービスが登場しています。これにより、利用者は目的地に応じて最適な移動手段を選択でき、利便性が向上しています。また、地方自治体もMaaSの導入を進めており、地域の交通課題を解決するための取り組みが行われています。例えば、過疎地域では、住民の移動手段を確保するために、オンデマンド交通サービスが導入されています。さらに、企業間の連携も進んでおり、IT企業と交通事業者が協力して新しいサービスを開発しています。これにより、データの共有や効率的な運行が可能になり、MaaSのさらなる普及が期待されています。このように、日本ではMaaSが多様な取り組みを通じて、移動の利便性を高めるために進化しています。

(2)海外のMaaS事例紹介

次のように、海外のMaaS事例は多様な移動手段を統合し、利便性を高める取り組みが進んでいます。

フィンランドの「Whim」

- ヘルシンキで展開されているMaaSアプリ。

- 公共交通機関、タクシー、自転車シェアなどを統合。

- 月額料金で様々な移動手段を利用可能。

スウェーデンの「UbiGo」

- ストックホルムを中心に提供。

- 車のシェアリング、公共交通、レンタカーを組み合わせたサービス。

- ユーザーは必要な移動手段を選び、料金を一括で支払える。

アメリカの「Transit」

- 多様な交通手段をリアルタイムで提供するアプリ。

- バス、電車、ライドシェアサービスを統合。

- ユーザーは最適なルートを簡単に見つけられる。

4. MaaS、実現に向けた課題

MaaS(Mobility as a Service)は、交通手段を統合し、利用者にとって便利で効率的な移動手段を提供する新しい概念です。しかし、MaaSの実現にはいくつかの課題があります。まず、データの共有と連携が重要です。異なる交通事業者やサービスが持つデータを統合し、リアルタイムで情報を提供する必要があります。しかし、プライバシーやセキュリティの観点から、データの共有には慎重な対応が求められます。

次に、インフラの整備が挙げられます。MaaSを支えるためには、公共交通機関や自転車シェア、タクシーなどのインフラが整備され、相互に連携できる環境が必要です。特に地方では、交通手段が限られているため、地域ごとのニーズに応じたサービスの提供が求められます。さらに、利用者の意識改革も課題です。MaaSの利便性を理解し、従来の移動手段からの転換を促すためには、教育やプロモーションが重要です。特に高齢者や交通弱者に対して、使いやすいインターフェースやサポートが必要です。

最後に、ビジネスモデルの確立も重要です。MaaSを持続可能な形で運営するためには、収益化の方法を模索し、各事業者が利益を得られる仕組みを構築する必要があります。これらの課題を克服することで、MaaSはより多くの人々にとって便利で持続可能な移動手段となるでしょう。

5. モビリティ革命、分野別の取組の動向

モビリティ革命は、交通手段や移動の概念を根本から変える大きな変化を指します。特に、電動化、自動運転、シェアリングエコノミー、そして持続可能性が重要なキーワードとなっています。まず、電動化についてですが、環境問題への対応として、電気自動車(EV)の普及が進んでいます。多くの国が2030年や2040年までに内燃機関車の販売を禁止する方針を打ち出しており、充電インフラの整備も急速に進んでいます。

次に、自動運転技術の進展です。自動運転車は、交通事故の減少や渋滞の緩和が期待されており、各社が競って開発を進めています。特に、都市部での移動を効率化するための取り組みが注目されています。シェアリングエコノミーも重要な要素です。カーシェアリングやライドシェアサービスは、個人の所有から共同利用へと移行することで、交通の効率化やコスト削減を実現しています。これにより、都市の交通渋滞や駐車問題の解消が期待されています。

最後に、持続可能性の観点から、公共交通機関の利用促進や、歩行者・自転車のためのインフラ整備も進められています。これにより、環境負荷を軽減し、より快適な移動手段を提供することが目指されています。このように、モビリティ革命は多岐にわたる分野での取り組みが進行中であり、今後の社会に大きな影響を与えることが期待されています。

6. まとめ

モビリティ革命は、私たちの移動の概念を根本から変える可能性を秘めています。自動運転車や電動バイク、さらには空飛ぶ車などの新技術が登場することで、移動手段は多様化し、より効率的で環境に優しい社会が実現するでしょう。また、これに伴い、都市の設計や交通システムも大きく変わり、公共交通機関の利用促進や、交通渋滞の緩和が期待されます。さらに、モビリティの進化は、地域間の格差を縮小し、誰もがアクセスしやすい社会を築く手助けとなるでしょう。私たちは、この革命を通じて、より持続可能で包摂的な未来を目指すことが求められています。新しい移動の形がもたらす可能性を探求し、共に未来を創造していくことが重要です。