▼さらに深く学ぶなら!

「行動科学」に関するセミナーはこちら!

▼さらに幅広く学ぶなら!

「分野別のカリキュラム」に関するオンデマンドセミナーはこちら!

ある町に、二つの船がありました。一つは、船員たちが協力しながら進む帆船。誰かが新しい航路を提案すると、「やってみよう!」とすぐに動き出します。途中で嵐に遭っても、失敗から学び、舵を取り直して進んでいく。やがて、この船はどんな海域でも進める強い船になっていきました。もう一つは、決して動かない巨大な船。船員たちは議論を重ねますが、誰も帆を上げようとしません。「失敗したらどうする?」「前の船長はこうしていた」そんな声が繰り返され、時間だけが過ぎていきました。

結果、この船は港に停泊したまま、何年経っても進むことはありませんでした。組織の変革や改善も、まさにこの二つの船と同じです。今回は、変わり続ける組織と変革を拒む組織についてのお話しです。「変わる組織」と「変わらない組織」の違いを具体的に知ることで、自分の組織の現状を客観的にとらえる!今こそ、変革の帆を上げるときです。

1. 改革が進む組織 vs 進まない組織

私はこれまで、様々な企業のコンサルティングを行ってきましたが、どの組織も「変革の必要性」を感じてはいます。しかし、実際に動き出す組織と、そうでない組織に明確な違いがあるのです。例えば、「あいさつ行動」ひとつをとっても、ある職場では「やってみよう!」とすぐに取り組み、社内の文化として根付いていきます。

一方、別の職場では「あいさつの重要性」を何年間も議論し続けているのに、誰一人として行動を変えません。また、ある企業では「現場の作業手順の見直し」を行い、無駄な動作を減らすことで業務効率を大幅に改善しました。逆に、別の企業では「現場の課題」を認識しながらも、「上層部が許可しないから」と動かず、改善の機会を逃し続けていました。

この違いはどこから生まれるのでしょうか?

(1) あいさつが変革を左右する理由

① 「あいさつ」ができる組織

興味深いことに、あいさつがしっかりできる組織は、改革や改善がどんどん進む傾向があります。なぜなら、あいさつができる組織は、職場内での信頼関係が築かれており、心理的安全性が確保されているからです。あいさつをしっかり実践している組織では、次のような特徴が現れてきます。

- 情報共有が活発である ・・・・・・・あいさつが日常的に行われる職場では、コミュニケーションが円滑に進み、現場の問題や課題が迅速に共有される。改善のアイデアが生まれやすく、決断もスピーディーになる。

- レジリエンスが高い ・・・・・・・・失敗しても、気持ちを切り替えて再挑戦できる文化がある。メンバー同士で励まし合い、失敗から何を学んだかについて対話し、前向きな姿勢が保たれる。

- 信頼関係が強い・・・・・・・・・・「上司に相談しやすい」「部下の意見が尊重される」ため、変革への抵抗が少なく、新しい取り組みがスムーズに進む。

② あいさつができない組織

一方、あいさつができない組織は、改...

▼さらに深く学ぶなら!

「行動科学」に関するセミナーはこちら!

▼さらに幅広く学ぶなら!

「分野別のカリキュラム」に関するオンデマンドセミナーはこちら!

ある町に、二つの船がありました。一つは、船員たちが協力しながら進む帆船。誰かが新しい航路を提案すると、「やってみよう!」とすぐに動き出します。途中で嵐に遭っても、失敗から学び、舵を取り直して進んでいく。やがて、この船はどんな海域でも進める強い船になっていきました。もう一つは、決して動かない巨大な船。船員たちは議論を重ねますが、誰も帆を上げようとしません。「失敗したらどうする?」「前の船長はこうしていた」そんな声が繰り返され、時間だけが過ぎていきました。

結果、この船は港に停泊したまま、何年経っても進むことはありませんでした。組織の変革や改善も、まさにこの二つの船と同じです。今回は、変わり続ける組織と変革を拒む組織についてのお話しです。「変わる組織」と「変わらない組織」の違いを具体的に知ることで、自分の組織の現状を客観的にとらえる!今こそ、変革の帆を上げるときです。

1. 改革が進む組織 vs 進まない組織

私はこれまで、様々な企業のコンサルティングを行ってきましたが、どの組織も「変革の必要性」を感じてはいます。しかし、実際に動き出す組織と、そうでない組織に明確な違いがあるのです。例えば、「あいさつ行動」ひとつをとっても、ある職場では「やってみよう!」とすぐに取り組み、社内の文化として根付いていきます。

一方、別の職場では「あいさつの重要性」を何年間も議論し続けているのに、誰一人として行動を変えません。また、ある企業では「現場の作業手順の見直し」を行い、無駄な動作を減らすことで業務効率を大幅に改善しました。逆に、別の企業では「現場の課題」を認識しながらも、「上層部が許可しないから」と動かず、改善の機会を逃し続けていました。

この違いはどこから生まれるのでしょうか?

(1) あいさつが変革を左右する理由

① 「あいさつ」ができる組織

興味深いことに、あいさつがしっかりできる組織は、改革や改善がどんどん進む傾向があります。なぜなら、あいさつができる組織は、職場内での信頼関係が築かれており、心理的安全性が確保されているからです。あいさつをしっかり実践している組織では、次のような特徴が現れてきます。

- 情報共有が活発である ・・・・・・・あいさつが日常的に行われる職場では、コミュニケーションが円滑に進み、現場の問題や課題が迅速に共有される。改善のアイデアが生まれやすく、決断もスピーディーになる。

- レジリエンスが高い ・・・・・・・・失敗しても、気持ちを切り替えて再挑戦できる文化がある。メンバー同士で励まし合い、失敗から何を学んだかについて対話し、前向きな姿勢が保たれる。

- 信頼関係が強い・・・・・・・・・・「上司に相談しやすい」「部下の意見が尊重される」ため、変革への抵抗が少なく、新しい取り組みがスムーズに進む。

② あいさつができない組織

一方、あいさつができない組織は、改革や改善が進まない傾向があります。

- リスク回避的な思考が蔓延している ・・・・・・・・「失敗したら責任を問われる」「上司がどう思うかわからない」といった心理が働き、誰も新しいことに挑戦しようとしない。

- リーダーが過度に気を遣う ・・・・・・・・・・・・「セクハラやパワハラを過度に恐れて、適切な指導ができない」といった雰囲気があるようです。結果として、組織の成長が停滞する。少数の意見で全体を見失っているケースが多い様です。

- 不信感が強く、意見を出しにくい・・・・・・・・・・メンバー同士の関係性が希薄で、会議やディスカッションでも意見が出にくく、結論が先送りになる。読解力や洞察力が弱く、相手の言葉の真意を見ようとしない。

2. 改革が進むリーダー vs 進まないリーダーの特徴

改革が進む/進まない組織に大きく影響するのが、リーダーの特性です。リーダーの知識・経験はもちろん、説明力と説得力、人間性などが複雑に織り込みながらチーム力を高くします。

(1) 改革が進むリーダーの心理的特徴

- 成長マインドセット(Growth Mindset)・・・・・「今の状態を変えればより良くなる」と考える。学習と挑戦を重視し、試行錯誤を恐れない。

- 心理的安全性を提供する ・・・・・・・・・・・ ・「部下が意見を言いやすい環境をつくる」ことで、メンバーの主体性を引き出す。

- 状況対応型リーダーシップ ・・・・・・・・・・・ 部下の状態や組織のフェーズに応じて柔軟にリーダーシップのスタイルを変える。

(2) 改革が進まないリーダーの心理的特徴

- 固定マインドセット(Fixed Mindset) ・・・・・ 「変わらない方が安全」と考え、現状維持を好む。

- 不安回避思考(Avoidance Motivation)・・・・ 「失敗したら評価が下がる」「上司に責任を問われる」と考え、行動を起こせない。

- コントロール志向の強さ ・・・・・・・・・・・・ 「すべてを自分で決めないと気が済まない」ため、現場の意見を取り入れず、変革が進まない。

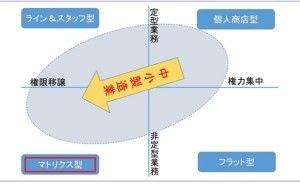

3. 二つのリーダータイプを決める組織的要素

二つのタイプのリーダーに分かれると前述しましたが、この背景には組織の風土や文化が大きく関係するようです。そして、その特徴は「職場内や会議で交わされる言葉」から知ることができます。この言葉は、影響言語で知られる、LABプロファイリングで説明できます。

LABプロファイリングでは、人の言語処理の”クセ”を特定し、行動や思考のパターンを知ることができる体系です。また、個人の行動や思考パターンの集合体が、チームや組織の特徴として現れてくることから、LABプロファイリングで文化や風土を計る(数値化も可能)ことができます。

そして、二つのタイプを決める要素として以下のことが大きく影響します。

(1) タイプの特徴

① 主体行動型と反映分析型

LABプロファイリングでは、人の興味やモチベーションを高める”きっかけ”も知ることができます。

例えば、主体行動型は「行動を優先することでモチベーションが高まるタイプ」です。逆に反映分析型は「周囲の様子やデータをうかがいながら考えることで、モチベーションが高まるタイプ」です。理想的には、チーム内に「主体行動型」と「反映分析型」がバランス良く配置されているとパフォーマンスが高まるのですが、どちらかに偏るとそれが下がってしまいます。

② 目的志向型と問題回避型

また、目的志向型は「明確なゴールに向かう思考や行動を取ることで、モチベーションが高まるタイプ」です。逆に問題回避型は「リスクを予測し回避することで、モチベーションが高まるタイプ」です。こちらも、チーム内でバランスがとれていると良いのですが、偏っているとパフォーマンスを大きく下げてしまいます。

変革が進まない組織では、反映分析と問題回避のタイプに偏る傾向があります。行動や思考パターンをバランス良く育むことが大切なのに、なぜ偏りが起きてしまうのでしょうか?

(2) フィードバック

私たちは、何かを考え行動をした結果、良いフィードバックを得られると、その行動を繰り返そうとします。また、悪いフィードバックが得られると、その行動をやめてしまいます。

例えば、とても美味しい料理を食べると「また食べたい!」と感じて、そのお店に通うことがあるかと思います。逆に、美味しくない料理を食べると「もう食べたくない!」と感じて、そのお店に通わなくなることが予想されます。人には「良い結果があると繰り返す」「悪い結果があるとやめる」という、行動の原理原則があるのです。

改革や改善を進めて、失敗をしたとき。経営層から怒られたり、プライドを損ねられるようなことを言われたりすると、反映分析や問題回避が強くなる理由です。その組織の文化風土によって、反映分析と問題回避に偏らせてしまうのです。常に、バランスのとれたリーダー、チームを育むための正しい対話ができるようにしなければなりません。

バランス化こそが、改革や改善を推進するための鍵なのです。

① コンサルタントとしての視点

私はこれまで、「すべての組織を変えたい」と思ってきました。しかし、実際にはどれだけ努力しても変わらない組織もあるのが現実です。だからと言って、諦める必要はありません。

- 私たちの組織の偏りは何か?

- 偏りの原因となる文化風土は、どのようなスタイルか?

LABプロファイルの診断を受けながら、偏りをなくすよう進めることです。

やり方は、誰でも教えられるし、できるものです。

ところが、これに伴うモチベーションも高めなければなりません。モチベーションの方向性を正しく見極めるためた組織やチームは改善・改革に強くなれます。変革とは、一瞬で起こるものではありません。種を蒔き、水を与え、少しずつ成長させるもの。すぐに芽を出す組織もあれば、何年もかかる組織もある。でも、種を蒔き続けることが、未来の変革を生むのです。

4. まとめ

- 行動を起こす組織 vs 議論で止まる組織の違い・・・変革が進む組織は「まずやってみる」が、進まない組織は「議論ばかりで動かない」。

- あいさつが組織の成長を左右する・・・・・・・・ あいさつができる組織は信頼関係が強く、情報共有・挑戦・改善が進みやすい。

- リーダーの在り方が変革のカギ・・・・・・・・・ 変革が進むリーダーは、説明力・説得力・人間性を兼ね備え、心理的安全性を高める。

今こそ、変革の帆を上げるときです。あなたの組織は、どちらの船でしょうか?

◆連載記事紹介:ものづくりドットコムの人気連載記事をまとめたページはこちら!