家族のひと言や行動が刺激になってひらめいた事例1.-編み機 、味の素 -

1.せわしなく手を動かして編み物をする妻をながめているうちに、機械編み機を思いついた、イギリスの聖職者 ウィリアム・リー

1.せわしなく手を動かして編み物をする妻をながめているうちに、機械編み機を思いついた、イギリスの聖職者 ウィリアム・リー

2.茶の間で昆布のうま味の話をしたことから、味の素を開発した、化学者 池田菊苗

続きを読むには・・・

この記事の著者

この記事の著者

髙橋 誠

企業のイノベーション戦略の構築と実践をお手伝いし、社員の創造性開発を促進し、新商品の開発を支援します!

企業のイノベーション戦略の構築と実践をお手伝いし、社員の創造性開発を促進し、新商品の開発を支援します!

「アイデア発想法一般」の他のキーワード解説記事

もっと見るプレゼンは「さしすせそ」!

アイデア発表に限りませんが、プレゼンの仕方で聞く人にとっての印象は大きく変わり、アイデアの評価を左右します。ここではプレゼンにあたって注意すべきことを掲...

アイデア発表に限りませんが、プレゼンの仕方で聞く人にとっての印象は大きく変わり、アイデアの評価を左右します。ここではプレゼンにあたって注意すべきことを掲...

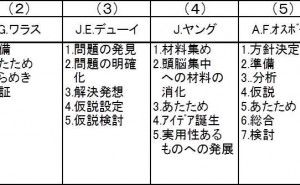

問題解決の基本手順

1.問題解決で個人と集団プロセスの相違 下表1に問題解決の手順を6種類のせました。この順番は、時代順でもありますが、単にステップが複雑になっているだけ...

1.問題解決で個人と集団プロセスの相違 下表1に問題解決の手順を6種類のせました。この順番は、時代順でもありますが、単にステップが複雑になっているだけ...

ひらめきの法則【連載記事紹介】

ひらめきの法則の連載記事が無料でお読みいただけます! ◆アイデア発想とは アイデア発想のための発想法は、多様な技法...

ひらめきの法則の連載記事が無料でお読みいただけます! ◆アイデア発想とは アイデア発想のための発想法は、多様な技法...

「アイデア発想法一般」の活用事例

もっと見るアイデアのつくり方とは

ジェームス・W・ヤング 「アイデアのつくり方」を読みました。1961年に書かれた本ですがアイデアの出し方としてはパイオニア的な本です...

ジェームス・W・ヤング 「アイデアのつくり方」を読みました。1961年に書かれた本ですがアイデアの出し方としてはパイオニア的な本です...

ヒット商品をひらめく時-シャープペンシルと芳香剤

1.繰り出し鉛筆の金具の細工を依頼されて、シャープペンシルを考案 大正4年当時、錺【かざり】職人だった早川徳次(早川電機=現シャープ創業者)は、万年筆...

1.繰り出し鉛筆の金具の細工を依頼されて、シャープペンシルを考案 大正4年当時、錺【かざり】職人だった早川徳次(早川電機=現シャープ創業者)は、万年筆...

屋内外で発見したことからの発想事例2 -熱気球、パンチカード-

1.煙突の上で紙切れが舞っているのを見て熱気球を発明した、フランスの発明家 モンゴルフィエ兄弟 ジョセフ・ミシェル・モンゴルフィエと、ジャック...

1.煙突の上で紙切れが舞っているのを見て熱気球を発明した、フランスの発明家 モンゴルフィエ兄弟 ジョセフ・ミシェル・モンゴルフィエと、ジャック...