最近はどの分野でも人手不足が切実な問題となっています。少子化が大きな要因ですが、その対応として単に人を補填すれば良いという問題ではありません。今回は、ものづくりの分野でのクリーン化推進による人手不足の軽減について解説します。

ものづくり企業におけるクリーン化の目的はいくつかありますが、最初に来るのが『ゴミ、汚れを減らすことで歩留まりを向上させ、Fコスト(Fail Cost)削減に貢献する』ことです。製造現場で塵埃・異物が混入することで歩留まりや品質が低下するからです。客先からの監査(Audit)でも、塵埃・異物についての指摘が多いようです。Fコストとは不良により捨ててしまうお金のことで、失敗コストともいわれます。これに手を打たないと損失が増え経営の圧迫に繋がります。

製造過程で製品に塵埃・異物が混入するとやり直し、手直しが発生するだけでなく、廃棄しなければならない製品も出てきてしまいFコストが増加します。

手直し、やり直し、廃棄が発生すると、該当工程の費用が二重にかかり、さらに製品の流れを阻害し、所々で在庫が発生、生産計画通りの流動ができません。そして納期遅れが発生することから、後工程のみならず客先にも迷惑を掛けることになります。

ものづくりの三要素であるQCD(品質、コスト、納期)いずれも達成できないのです。その結果、客先からの信頼も損ねてしまいます。後工程を思いやることで、工程間の連携、信頼関係が出てきます。これもものづくり現場の強さに繋がります。ものづくりの現場では、後工程はお客様という考え方です。

やり直し、手直しの原因が設備からの発塵や作業の仕方によるものだとすると、これを改善しない限り同じことの繰り返しになります。

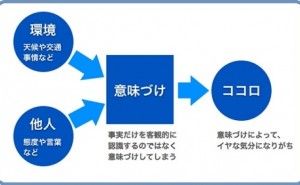

やり直し、手直し、不良廃棄による補填投入などは、生産計画に含まれない不要な仕事です。余計な仕事を繰り返し繁忙状態になりますが、忙しい割に儲からない(売れない)仕事となってしまいます。人手不足という外的要因による人の補填だけでなく、ロスの顕在化とその改善など、内的要因にも着眼し改善する必要があります。作業者がこのことを理解していないと、こんなに忙しいのだから儲かっているはずだと思い込んでしまうかもしれません。また、忙しい=会社の状況は大丈夫だとの先入観も持ってしまうかもしれません。

ものづくり企業は、市場に製品を送り出す、あるいは他社に売り渡すことで、これまでの投資に対しての資金回収ができます。ところが、先ほど述べたように不必要な補填投入など余計な仕事が繰り返され、工程中の所々に在庫が発生しまい、製品が外に出ないと現金回収が思うようにいかず、資金繰りの悪化から在庫を抱え倒産する場合もあるのです。

一方で作業者は、先ほどのようにこのことが理解できていないと「昨日まであれだけ忙しかったのに、どうしてうちの会社は急に潰れるのか」という話も出てきてしまう可能性があります。極端な例ですが、現場管理は重要であるという事実です。

対応としては、経営者や管理監督者が現場を良く見ること。また従業員教育を即戦力という名のもとに教育・育成もせずに現場に入れると前述のような問題が発生・増幅するので、従業員教育の在り方を良く考えることが重要です。人財育成は、単に集合教育(OFF-JT)をするだけでなく、個々に対してきめ細かく現場での指導(OJT)を充実させることが必要です。

会社規模にもよりますが、現場に入らない経営者・管理...