【目次】

【特集】技術士第二次試験対策:技術士第二次試験に関する記事まとめページはこちら!口頭試験や論文対策などのポイントについての記事を紹介しています。

1.解答を事前に考える

先日、技術士第二次試験の指導者の方が動画サイトで次のようなことを話している映像を見ました。

平成25年度から試験制度が変わり大変厳しい試験時間となりました。書くだけで時間がなくなります。考えている時間はありません。問題を見た瞬間に解答を書かなければなりません。

これは、選択科目のことだと思います。平成25年度~平成30年度までの必須科目は選択式試験でした。令和元年度からは必須科目も記述式試験になりました。この方が話している内容は、令和元年度からの試験にも当てはまると思います。

でも、「問題を見た瞬間に解答を書くのは難しいのでは?」と思います。また、頭の中に浮かんだ解答が正しいとは限りません。過去に何度か、「解答が頭の中に浮かんだので解答を書き始めたが途中で書き直した」という受験生の声を聞きました。私が受験したとき、私の斜め前にいた受験生が解答を間違えたようで解答を消しているのを見ました。

解答を事前に考えてからその解答を答案用紙に書くべきだと思います。また、事前に考えた解答を問題用紙の空きスペースに書き出しそれを確認してから論文を書いたほうがよいです。解答を書いているうちに考えた解答を忘れるかもしれないからです。

2.解答を事前に考えてから解答を書くことは重要

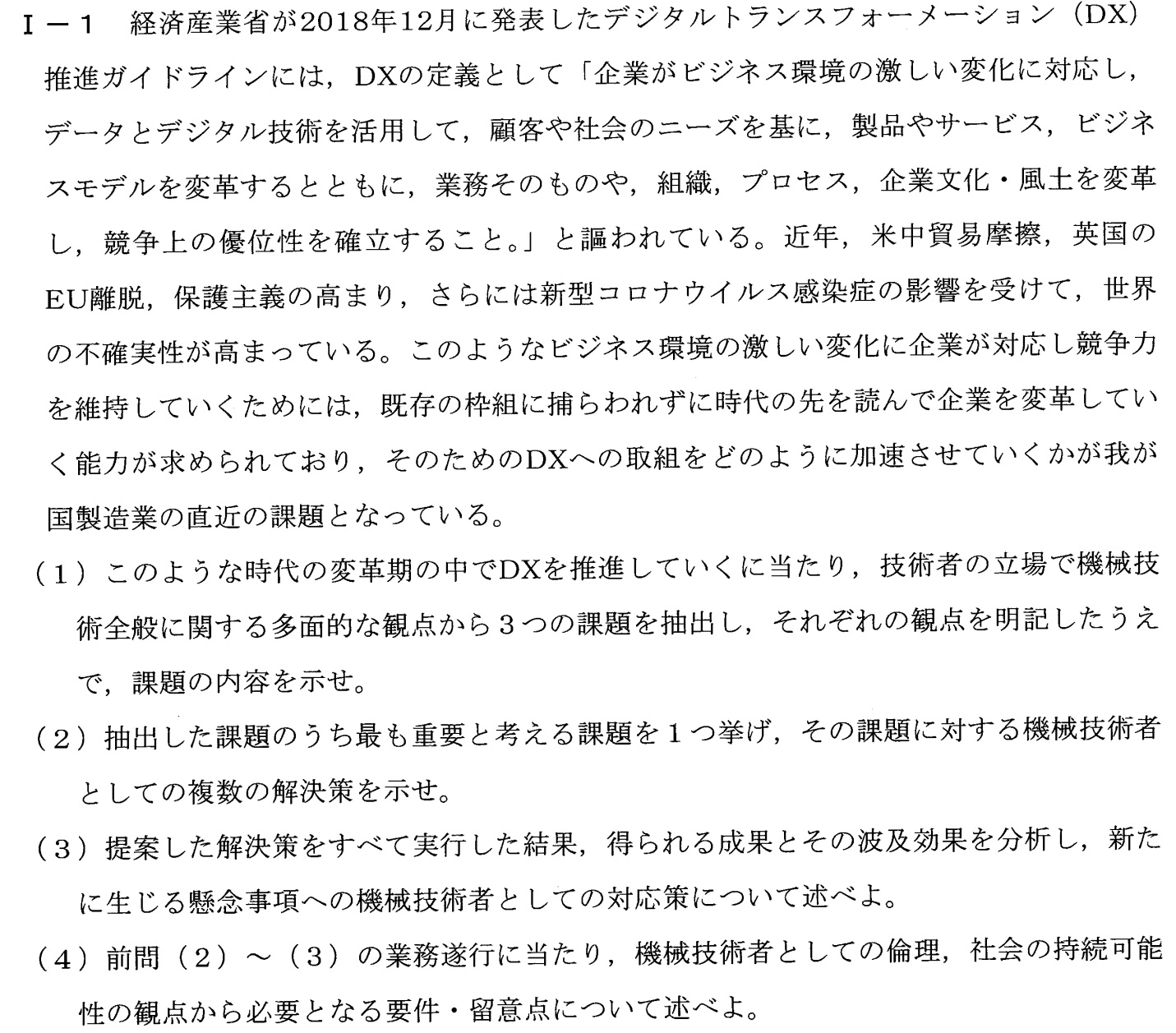

解答を事前に考えてから解答を答案用紙に書くことは、令和元年度の試験から重要になったと思います。以下は、令和3年度の機械部門の必須科目の問題(Ⅰ-1)です。(3)の問題を見てください。「提案した解決策をすべて実行した結果、得られる成果とその波及効果を分析し、新たに生じる懸念事項への機械技術者としての対応策について述べよ」となっています。

(2)の問題で複数の解決策を考えるとき、(3)の問題のことも考えて複数の解決策を...