1. To Doリスト

仕事の進め方のような書籍においてもTo Doリストはよく登場します。やり方としては主に1日単位で朝または前日の夜などに当日やるべき仕事を箇条書きにしてリスト化して、それを実行したら一つ一つチェックしていくものです。作業の見える化としてもとても有効です。もちろんこれを1週間単位、1月単位と長時間単位にしたものが計画となります。

このTo Doリストですが、他にも効果があります。それはTo Doリストの項目を頭のキャパから消すことです。もし、To Doリストがなければ、常に頭のキャパにはTo Doリストの内容があります。これは前述の成果を出すための業務のキャパを圧迫することになります。それはもったいないことです。To Doリストの内容はノートなどに書き出して、1項目終わるたびに次の項目を見て確認すればよいのです。「そんなことをしなくても、私はTo Doリストの内容は常に頭に入っている」と考えているようでしたら、それはもったいないことです。わざわざ頭のキャパを自分で圧迫していることになるからです。

2. 自分自身の目標を決める

大きな仕事のプロジェクトなどを進める場合、全てを一人で行うことはほとんどまれで、おそらく各担当業務が割り振られるでしょう。それが自分の業務目標になります。この時、この業務目標を「プロジェクトの一項目」と考えるか「自分自身が全力で成果をだす業務」と考えるかで、その後の成果や周りに与える影響が変わってきます。

どんな仕事でも「やらされてる仕事」というのは指示された成果しか得られないでしょう。それに対して「自主的に取り組んでいる仕事」であれば、創意工夫をして期待以上の成果を得ることができます。それに周りの人に対しても「あれだけ一生懸命にやっているなら自分も頑張ろう」という効果を生み出すこともあります。周りの人も巻き込み、チームとして成果を出していけるようにもなります。

このきっかけになるのは自分自身の目標を決めることです。最初は指示された仕事だとしても、一度自分に話が来たら、それは自分の仕事としてとらえることです。そうすると、仕事に対して誠実に取り組め、自分の成長にもつながります。また純粋に仕事自体も楽しめるようになります。

3. 言葉と行動が一致する人、しない人

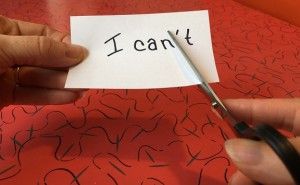

「言葉」とは人が思っている以上に自分や周りの人に影響を及ぼしています。何かの目標を宣言することはよくあります。そして、それが本人が本当にやり遂げたいことであれば、その言葉には聞く人に力強さを与え、共感する人もいるでしょう。この時に声の大きさはそれほど重要ではありません。特別大きな声で行う必要はないのです。やがてその言葉どおりの成果や結果が生まれるでしょう。まさに有言実行です。

有言実行は最初の言葉と最後の結果に注目しがちですが、その過程は行動、行動、行動なのです。宣言した後行動するから結果が得られるのです。言葉と行動が一致する人は言葉で自分を奮い立たせ、その後どのような行動をしたら結果につながるかを分かっている人です。また、結果に向けてたくさん行動している人に対しては自然と応援したくなります。そのため周囲の協力も得やすいでしょう。それも結果につながる要因です。

一方で、言葉と行動が一致しない人もいます。もっと成果が欲しいと口では言っていますが、成果が伴わない人です。言葉と行動が一致しない人の傾向として何種類かあります。まず1つ目は行動しないことです。言葉にはするのですが、行動を起こさな...