この数回は、感情に注目した話題、とくにポジティビティとネガティビティについて解説してきました。どちらも重要ですが、内発的動機づけのモチベーションに強く関係しているのはポジティビティということでした。「3:1の法則」は覚えていますか? ポジティブ感情をネガティブ感情の3倍以上にすることが、様々なことのパフォーマンスを高くし、人生を豊かにするということでしたね。

先日、ポジティブ感情でいることの難しさを改めて実感する出来事がありました。久しぶりに交通違反で捕まったのです。オレンジのラインに気づかずに車線変更したのですが、「本当に踏んだところを見ていたわけ?」「普段から気をつけているのにどうして?」「どうしてぼくなわけ?」「何もそんな態度で接することはないんじゃない?」「こんな道を示すカーナビって!」などと、しばらくは理不尽な思いでいっぱいで、もう、何を見ても、何を考えても、何を聞いても腹が立つばかり。ネガティブ感情にどっぷりと浸ってしまいました。理不尽でも何でもなく、単に自分のミスなのに、「警察組織が悪い」「日本の政治が悪い」とまで言い出す始末です。情けないです。

さらに、同乗者と喧嘩にまでなってしまい、しばらく険悪な状態でした。本当に、ネガティブ感情はいいことありません。でも、これはすべて自分の選択なんですよね。違反切符を切られたことや、警察官や同乗者の言動にとらわれてしまい、そのことは終わっているのに、いつまでもネガティブ感情をループさせているのは、自分自身でした。まだまだ鍛錬が足りないことを実感しました。

この出来事では、自分のネガティブ感情が同乗者を嫌な気分にさせていたこと、その結果、同乗者もネガティブ感情になり、それを見て、さらに自分がネガティブ感情を膨らませたことを実感しました。同じような経験はあるのでないでしょうか?

感情は、外的および内的な変化や出来事などの刺激に反応して生まれるものです。そして、生理的変化を引き起こし、思考や言葉、行動に影響を与えます。感情はネガティブ感情とポジティブ感情に分類することができ、この相反する感情を同時に感じることができます。さらに、言語・非言語の両方で周囲に伝わるという特徴を持っています。

同乗者との間で険悪になったという今回の出来事は、この中の「言語・非言語の両方で周囲に伝わる」という感情の性質です。これを「情動伝染 (Emotional Contagion)」といいます。感情はインフルエンザのように感染するということです。

これは、誰もが経験があることだと思います。ムードメーカーがいるとグループ全体が明るくなりますし、赤ちゃんの笑顔には自然と笑顔になりますね。情動伝染は、人によって程度の差はありますが、意識していなくても起きるものであり、誰もが持っている性質です。

仕事であれ、プライベートであれ、有意義な時間を過ごすために高いパフォーマンスの自分にするには、ポジティブ感情でいる必要があるのですから、自分のためにも、相手のためにも、みんなのためにも、ネガティブ感情を伝染させないようにしないといけません。

そもそも、どんな人と一緒にいたいのか、どんな人と一緒に仕事をしたいのかと聞いたときに、「すぐに怒る人」「不機嫌にしている人」と答える人はいないのではないでしょうか。本能的に、ポジティブ感情が、仕事の質、生活の質、人生の質を高めることをわかっているからでしょう。

情動伝染は、ネガティブ感情の方がポジティブ感情よりも伝染力が強く、また、時間が長いほど、頻度が高いほど、強く影響を受けます。インフルエンザにかかったら人にうつさないようにしますよね。ネガティブ感情もうつさないようにしないといけません。

何度かお伝えしているように、ネガティブ感情になるのは仕方のないことです。大切なのは、それに気づいて、できるだけ短い時間でポジティビティを働かせることです。

感情はコントロールできないという人もいますが、コントロールできない部分とできる部分があります。何かの出来事でネガティブ感情が起きるのはコントロールできません。でも、それをいつまで続けるのか、いつ終わらせるのかは、コントロールできることを忘れないでください。そのための技術、スキルを身につければいいのです。

感情は脳が作っているのですから、脳のポジティビティの機能を強化すればいいのです。脳が持つ認知の機能について整理しておきましょう。

認知機能とは、「見たり(知覚)、覚えたり(記憶)、学んだり(学習)、考えたり(思考)、決めたり(判断)するような知的な機能」のことです。この認知し解釈する脳の機能が心、すなわち、感情を作っているのです。

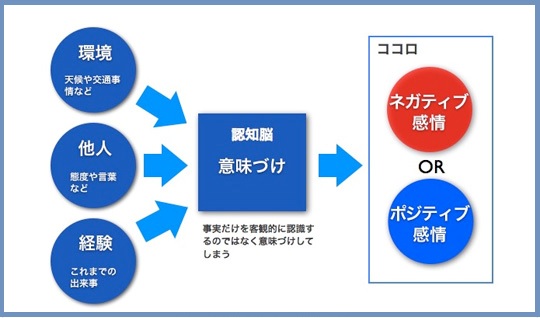

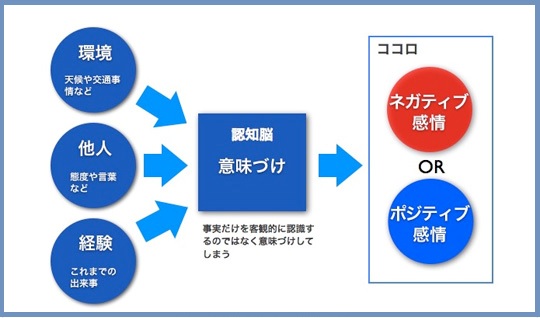

そして、感情を作るとは、外部の出来事に対して「意味づけ」をするという脳の働きです。これまでに何度か取り上げているように、環境、他人、経験(出来事)は、自分ではコントロールできない事実でしかないのですが、脳はそれに特別な...

図51. 認知機能による意味づけ

図51. 認知機能による意味づけ

図51. 認知機能による意味づけ

図51. 認知機能による意味づけ