記事検索

5,157件中 3,521~3,540件目

-

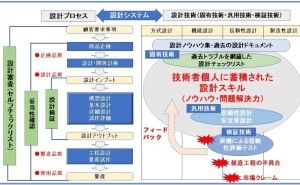

設計品質の考え方

設計品質の考え方には、「攻め」と「守り」があります。攻めの設計品質改善とは、守りの設計品質改善とは、一体何でしょうか。 「守り」の設... -

N7の側面 「新QC七つ道具」の使い方、序論(その2)

【新QC7つ道具 連載目次】 N7 とは N7の側面 21世紀の経営戦略 N7活用上のポイント 手に入れた結論をリポート 3. 21世... -

受験勉強の環境と試験の合格率とは無関係

今回の解説は、「技術士第二次試験での受験勉強の環境と試験の合格率とは無関係である」という内容です。 1. 受験勉強の環境の3パターン 技... -

自社の行く末を徹底して考えるとは 普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その27)

KETICモデルの中の知識(Knowledge)の内、ここまで3回にわたりコア技術について解説していましたが、肝心のコア技術とは何か?それをどう設定する... -

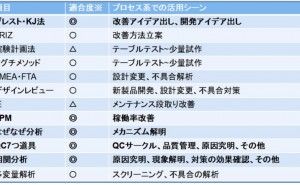

FMEAとDR(デザインレビュー)の現状課題と対策

1. FMEAの現状と課題 このところ年に10回ほどFMEA関連のセミナーを実施するのですが、受講者からよく聞くのは、「FMEAを実施しても何の役... -

N7 とは 「新QC七つ道具」の使い方、序論(その1)

【新QC7つ道具 連載目次】 N7 とは N7の側面 21世紀の経営戦略 N7活用上のポイント 手に入れた結論をリポート 1. 「新Q... -

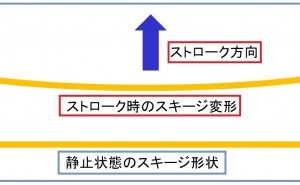

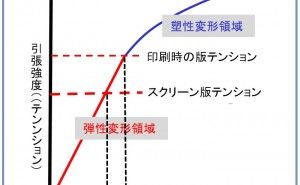

スキージのアタック角度 高品質スクリーン印刷標論(その7)

【関連解説:印刷技術】 高品質スクリーン印刷の実践を目的とする皆様の標となるように、論理的で整合性のある解説を心掛けたいと思います。前... -

スパッタリング薄膜プロセス技術者にとって必要なこととは

半導体、電子デバイス、機能フィルム、金型、工具・・、薄膜プロセスを扱う技術開発チームのリーダーの皆様、自社の社員を、課題解決力のある薄膜のエキスパートに... -

部門や担当者間をつなぐゆとりとは CS経営(その6)

◆なぜ、日本の現場で問題が多発しているのか、前回のその5に続いて解説します。 6. 成果主義の良い面、悪い面 (1) 成果主義は経営の必須条件... -

技術士を取得する意味を考える

製造業の分野で働く技術者の方の中にも「技術士を今後取得しよう」と考えている方もいらっしゃると思います。そこで、そのような方に技術士を取得する意味を考えて... -

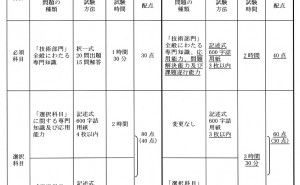

技術士第二次試験対策:平成31年度・技術士試験の試験方法の改正について

技術士第二次試験の試験方法が平成31年度から変わります。「平成30年度から変わる」という話もありましたが平成31年度から改正されます。なお、(公社)日本... -

本来のコストダウンとは CS経営(その5)

◆なぜ、日本の現場で問題が多発しているのか、前回のその4に続いて解説します。 (2) IoTで明るい未来は拓けるか 話がずいぷんと飛躍する... -

「『自分は大丈夫だ』と思うこと」と「わかりやすい文書を書くこと」との関係

「『自分は大丈夫だ』と思うこと」と「わかりやすい文書を書くこと」には関係があります。そこで、“一方的な思い込み”という切り口でこの関係を解説します。 ... -

パラメータ設定 高品質スクリーン印刷標論(その6)

【関連解説:印刷技術】 高品質スクリーン印刷の実践を目的とする皆様の標となるように、論理的で整合性のある解説を心掛けたいと思います。前... -

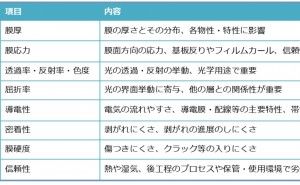

薄膜、コーティング層の物性改善で最も大切なポイントとは

1. 薄膜、コーティング層の物性改善:膜に求められる物性とは 薄膜や、コーティングの技術では、図1のように膜の物性が重要な機能として求められます。... -

分業化、モジュール化、無機質、機械的作業が招くこと CS経営(その4)

◆なぜ、日本の現場で問題が多発しているのか、前回のその3に続いて解説します。 5. そんな専門家ならもういらない (1) 要素還元主義という悪... -

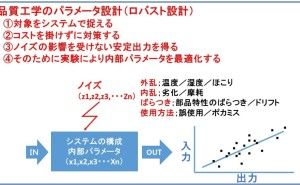

品質工学:パラメータ設計の目的を正しく理解する

【パラメータ設計、連載目次】 1.パラメータ設計の目的を正しく理解する 2.コストを掛けずに良いものを作るには 3.パラメータ設計の目的とは ... -

コストダウンと分業化 CS経営(その3)

◆なぜ、日本の現場で問題が多発しているのか、前回のその2に続いて解説します。 4. 分業・モジュール化の進行 (1) ロボット化する人間 ... -

普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その26)

前回はKETICモデルの中の知識(Knowledge)の内、ここまで2回にわたりコア技術について解説していましたが、肝心のコア技術とは何か?それをどう設... -

「相手の立場に立って考える」こと

2018年4月10日に掲載された記事のテーマは「『お客様のことを考えて文書を書く』とは」でした。この記事の冒頭で、「わかりやすい文書を書くうえで最も重要...