技術士第二次試験の試験方法が平成31年度から変わります。「平成30年度から変わる」という話もありましたが平成31年度から改正されます。なお、(公社)日本技術士会のウェブサイト注1)に試験方法の改正に関する情報が出ています。

【特集】技術士第二次試験対策:技術士第二次試験に関する記事まとめページはこちら!口頭試験や論文対策などのポイントについての記事を紹介しています。

◉ 改正内容

改正内容のポイントは以下の2項目です。

◆ 改正内容1:試験方法の改正(ただし、総合技術監理部門を除く技術部門)

◆ 改正内容2:選択科目の改正

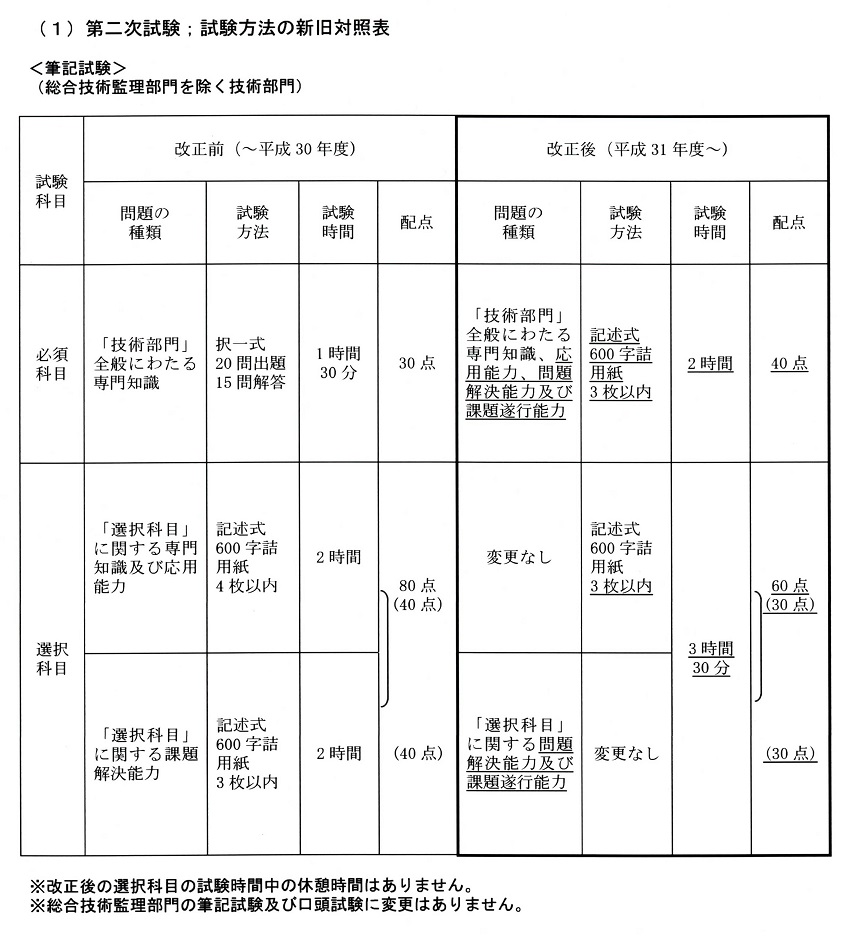

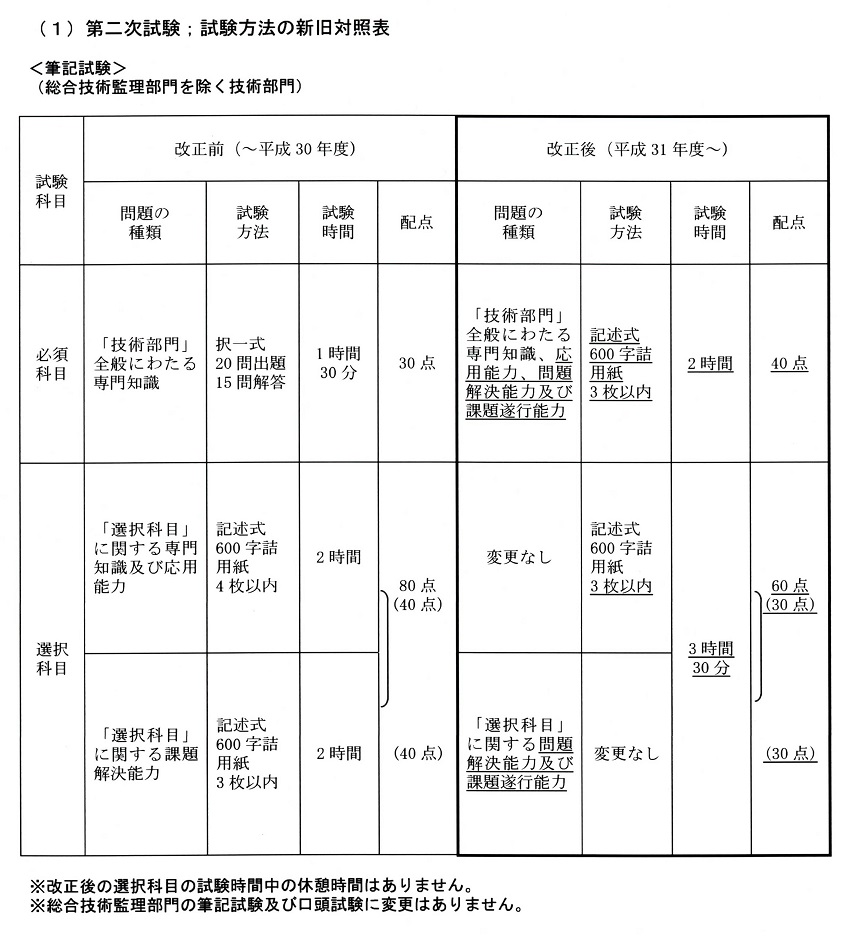

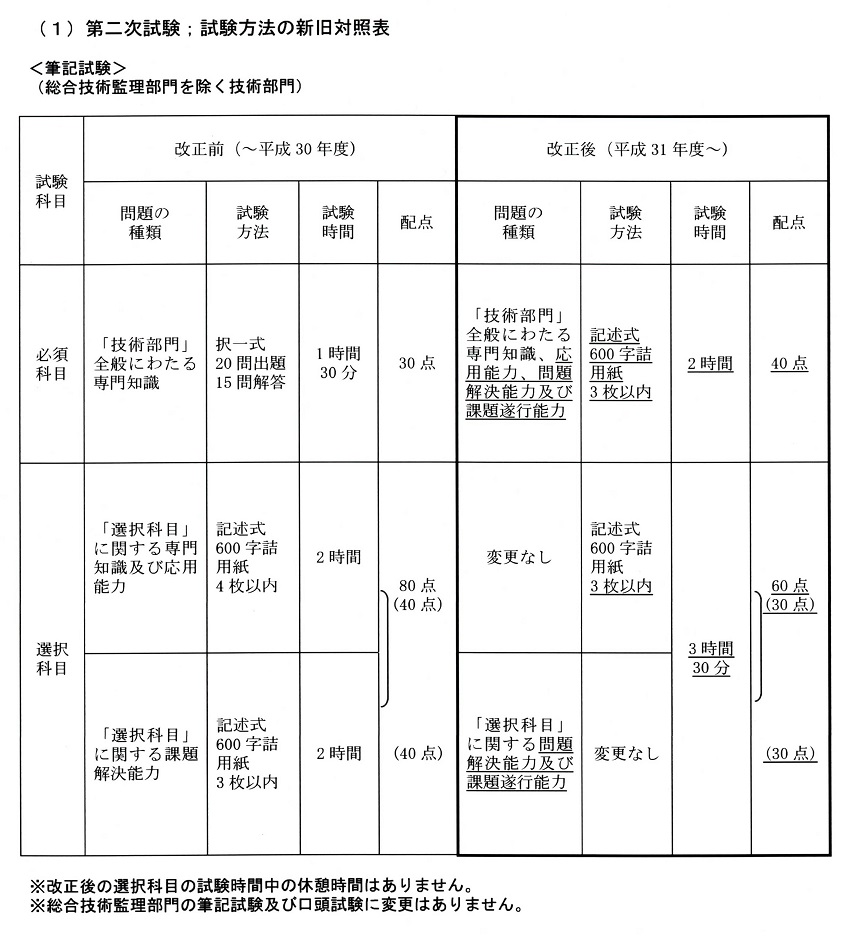

今回の記事では改正内容1についての記事を書きます。改正内容1のポイントは、必須科目での択一式試験が廃止されることです。択一式試験が記述式試験に改正されます。今年度の必須科目は択一式試験ですが、平成31年度からの必須科目は記述式試験です。

今回の試験方法の改正に伴い答案を書く力が一層要求されます。改正内容1の概要は以下のとおりです。

必須科目は、択一式試験から記述式試験に改正されることから今年度までの試験に比べて問題のレベルが高くなります。必須科目の「問題の種類」として、「“『技術部門』全般にわたる専門知識、応用能力、問題解決能力及び課題遂行能力”」と書かれていますが、現状では、来年度の必須科目の試験問題の内容が不明確です。しかし、「問題の概念」から判断すると、今年度までの“選択科目”と同じような試験問題になるかもしれません。

上述しましたが、必須科目の「問題の種類」に、「『技術部門』全般にわたる専門知識、応用能力、問題解決能力及び課題遂行能力」と書かれています。また、選択科目の「問題の種類」に、「『選択科目』に関する問題解決能力及び課題遂行能力」と書かれています。

これらの「問題の種類」の中に“問題”と“課題”というキーワードが入っています。そこで、辞典でこれらの単語の意味を調べてみました。

【問題】

① 問いかけて答えさせる題。解答を要する問い。

② 研究・議論して解決すべき事柄。

【課題】

題、また問題を課すること。また、課せられた題、問題。

「出典:広辞苑(第5版)」

ちょっとわかりにくいです。

いずれにしろ、「問題の種類」の中で「問題解決能力及び課題遂行能力」と書かれているので、「問題と課題の違い」を明確にしたうえで解答する必要があります。来年度以降に受験される方は、問題と課題の違いをしっかり認識してください。

日常の中でも、「問題と課題の違い」をしっかり認識したうえで業務を進めることも試験対策になると思います。

弊社のウェブサイトの中にあるJTAPCOブログでは、2017年1月15日に「問題と課題」というテーマのブログを掲載しました注2)。この中で、問題と課題との違いに関する弊社の考え方を書きましたので、問題と課題との違いを考える場合の参考にしてください。

その他、必須科目と選択科目に対する評価項目(全8項目)が明確に示されました。例えば、専門的学識、問題解決、マネジメントなどです。この評価項目の中に「コミュニケーション」があります。これは、以下のように定義されています。

*業務履行上、口頭や文書等の方法を通じて、雇用者、上司や同僚、クライアントやユーザー等多様な関係者との間で、明確かつ効果的な意思疎通を行うこと。

*海外における業務に携わる際は、一定の語学力による業務上必要な意思疎通に加え、現地の社会的文化的多様性を理解し関係者との間で可能な限り協調すること。

実際...