今回は、システム設計のための脳を活性化する技術について解説します。

1. 技術者に足りない思考スキルとは

このコラムは、開発業務改革の成果を最大化するためには仕組みづくりと人づくりに同時に取り組むことが効果的というテーマなのですが、これまでは人づくりに必要なマインドや心の在り方などについて主に解説してきました。そこで、今回は実際の開発業務につながる話をしたいと思います。

ちょっと大きな話になりますが、日本の産業を支えてきた製造業に元気がありません。とくに、日本の電機産業は、韓国勢の勢いに押されて存在感は低下傾向にあり、Apple のように新しいマーケットを作り出すこともなかなかできない状態です。私はその原因のひとつは、機能の作り込みばかりを意識して新しい価値の創造という観点が不十分なことだと考えています。

これは、製品企画だけの問題ではありません。日本メーカーの設計現場を見て感じるのは、技術者は詳細化や具体化という思考を深めていく(狭めていく)ような設計は得意なのですが、思考を広げて経験がないことを着想するというのは不得意だということです。そのため、最上流の企画やシステム設計は苦手な作業となります。

たとえば、システム設計を支援するときにしばしば困ることがあります。最初のステップはドメインモデリングという作業で、対象のプロダクトやサービスが、ユーザーも含めてどのような人や物とどのような関係にあるのかを分析するのですが、これがなかなか進まないのです。ドメインモデリングの際にポイントとなるのは、対象のプロダクトやサービスが使われるシーン(シチュエーション)をできるだけたくさん想像することなのですが、技術者はこの思考が苦手です。

仮に、歩数計のメーカーが新たに Wi-Fi デバイスを搭載してネットワーク機能を持たせようとしているとしましょう。802.11 a/b/g/n/i のそれぞれの規格にあった通信手順や制限事項を具体化するのは得意なのですが、新しい機能をどのようなシーンやシチュエーションで使ってもらい、また、製品として実現するのかを考えるのは苦手です。たとえば、歩いていたら、自転車に乗っていたら、クルマだったら、電車だったら、地下鉄だったら、雨が降っていたら、夜だったら、電池が減ってきたら、同じ製品が複数近くにあったら、・・・ というように、ユーザーが経験するだろうシーンをできるだけ多く考えて、それぞれについて新しく追加する Wi-Fi 関連機能が外部とどのようなやりとりをすればいいのかを検討するのがドメインモデリングなのですが、すぐに行き詰まってしまいます。シーンを広げることができないのです。

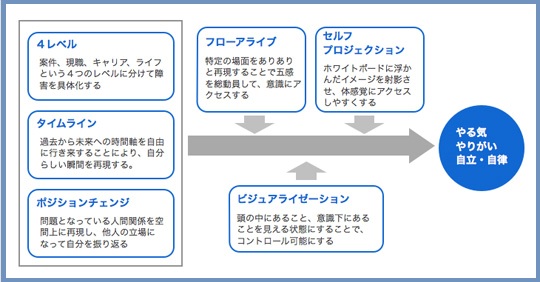

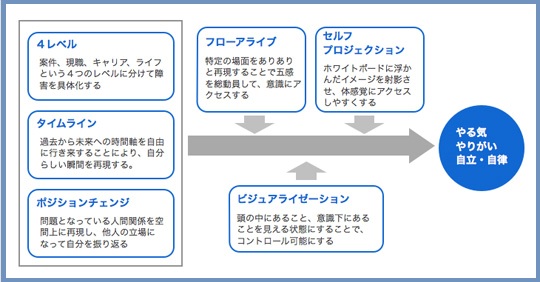

システム設計改善のためのトレーニングでは、「フローアライブ」という技法を使って、このような思考停止に陥ることを避ける練習をします。これは技術者向けコーチング技法のひとつなのですが、システム設計のドメインモデリングにも有効な技法なので、技術者にも身につけてもらっています。簡単にいうと、自分がシステム設計の対象になりきって、誰と、ある...

図41. 技術者コーチング技法

図41. 技術者コーチング技法

図41. 技術者コーチング技法

図41. 技術者コーチング技法