【目次】

1. MRO(副資材)マスターリスト

1. MRO(副資材)マスターリスト

(1) 副資材管理に、重要なマスターリスト

品目点数が多く種類も豊富な副資材を管理するために、その基本台帳となるマスターリストの作成は重要です。副資材倉庫を整備後、倉庫内の開放棚や専用棚などへ調達した副資材を格納しながら入力して、このマスターリストを作成します。目で見る管理・現地現物主義の観点から、また棚番地も同時に入力できるメリットから、副資材倉庫のストアーマンが主体となって入力作業を進めます。エクセルなどのアプリケーションへ入力して、このデータベースを作成します。

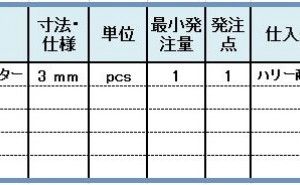

(2) マスターリストの情報内容

① 品番:品番がキーになります。全ての副資材がこの品番をキーにして管理されます。

② 品名:調達した品目名です。ブランド指定がある場合はこのブランド名も入力します。

③ 仕様・寸法:スペックや寸法を入力します。

④ 単位:発注単位で、pcs、unit、kg、 meterなどになります。

⑤ 最小発注量:仕入先へ発注する際の最低発注数量です。

⑥ 発注点:副資材がこの数量もしくはこの数量を下回った場合に発注されます。ROP(Re-order point)とも呼ばれます。

⑦ 仕入先:副資材の発注先です。

⑧ リードタイム:納入期間(日数)です。

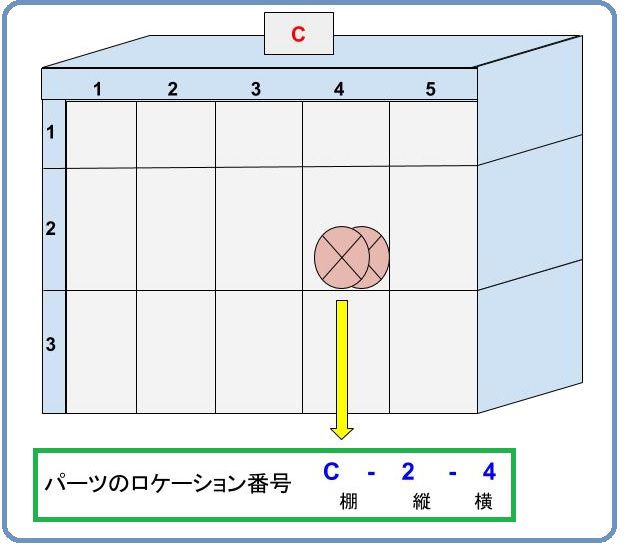

⑨ 棚番地:副資材倉庫の格納棚に割り当てられたロケーション番号(図2参照)です。

⑩ 購入履歴:必要に応じて過去の履歴を入力します。

(3) 社内ルールの統一

上記のように、全ての副資材の情報を入力します。登録する副資材には新規でいわゆるスポット品と呼ばれる一度のみの購入のもの、継続して購入される継続品の2つに分けられます。このいずれにも、品番を付与しデータベースへ入力します。継続品にはかんばんが発行され、次回以降の補充注文がこのかんばんにより実行され効率化されることになります。

品番付与の社内ルール作りも重要です。ねじ切り工具(タップ)を例にして説明します。入力担当者が複数の場合、「スパイラルタップM4x0.7」に対して、①SP M4x0.7 ②SP M4x0.7mm ③SP M4-0.7と仕様が入力されてしまった場合、結果としてそれぞれ3つに品番が付与されてしまう可能性があります。品目や仕様の記入方法に統一されたルールがないと、このように同一部品、消耗品でありながら複数の品番が存在することになります。データベースの定期的な更新(「データの整理整頓」と言います)もストアーマンの重要な業務の一つです。

マスターリストが整備されると、棚番地ごとの品目リストが発行でき、棚番別に担当者を決めて台帳と現品とのチェック作業が容易になり、実地での棚卸作業の効率アップにもつながります。

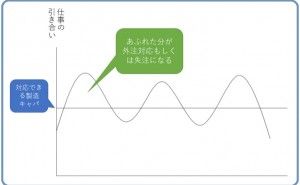

(4) 発注点

発注点を求める場合、安全在庫量が重要になります。その中でも安全係数がポイントになります。安全係数を高く取れば在庫切れリスクは少なくなりますが在庫量は増えます。逆に低く取れば在庫量は抑えられますが欠品リスクが増えます。ここではコスト削減への経営判断が求められますから、マネジメントを入れて安全係数を決める必要があります。また、副資材の中でも、軍手やヘルメット、耳栓、塗装メガネ、エプロンなどの保護具は作業者数から算出できますからカテゴリーごとにコスト優先で自社にあった最適な求め方を研究する必要があります。

(5) マスターリスト作成で在庫管理

発注点・発注量については、副資材倉庫のストアーマンではなく、生産管理部門のプランナーが実務を担当する企業もあります。過去の実績と今後の生産数のトレンドや現場の人員数、予防保全活動状況を常時ウォッチし発注点を更新するべく、副資材の特性にあった対応が求められます。他の部署を巻き込みながらきめの細かい手当てを行い、保管在庫を常時適正にすることが副資材管理では特に大切です。そのためにも副資材倉庫整備と同時進行でマスターリストのシステム化をすることが副資材管理の大切なポイントです。

2. MRO(副資材)マトリックス品番

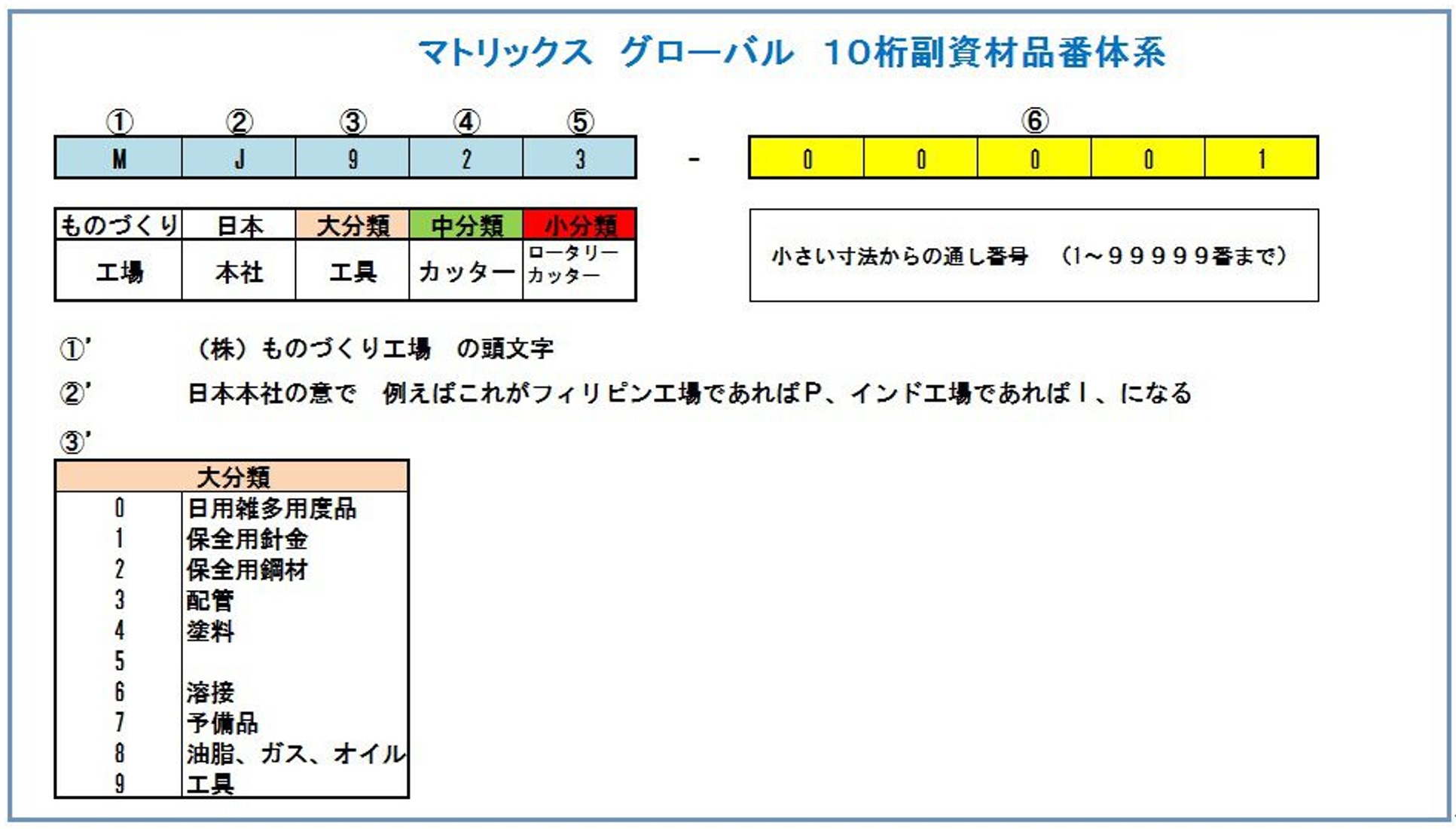

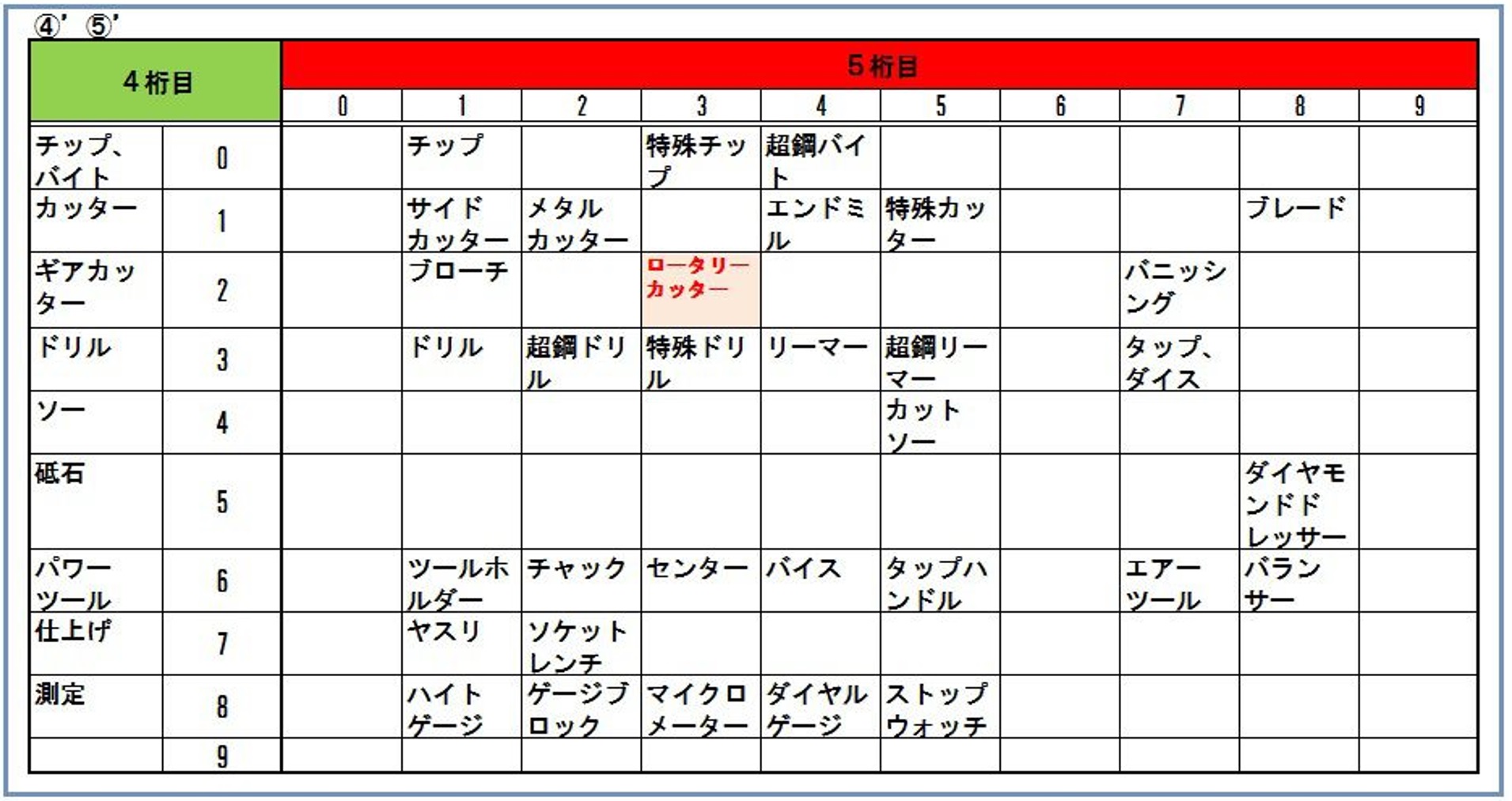

細かい品が多い副資材は、MRO(副資材)として管理が煩雑になりかねません。このMROを層別管理して保管されているMROの整理を容易にするマトリックス品番です。ものづくり企業で、製品として直接材以外のもの全ては、MROに分類されます。マトリックス品番とは、MROへの品番付与に10桁品番体系を適用したものです。

(1)マトリックス品番付与

ものづくり(株)(仮称)でロータリーカッター3mmがあると仮定します。このマトリックスで品番を付与しますと、MJ923-00001となります。Mは(株)ものづくり工場(仮称)です。次のJは日本(本社)を意味します。もしフィリピンに工場があるのであれば、フィリピンの英語表記の頭文字をとりP、インドであればIとなります。次の923はそれぞれ大分類、中分類、そして小分類を表します。以下の表に詳細を示します。

表.10桁副資材品番体系

・空欄には、それぞれ自社の特性にあった品目を入れます。

・下5桁はカッターの小さい寸法から通し番号を...