1. かたまりに分けて書く

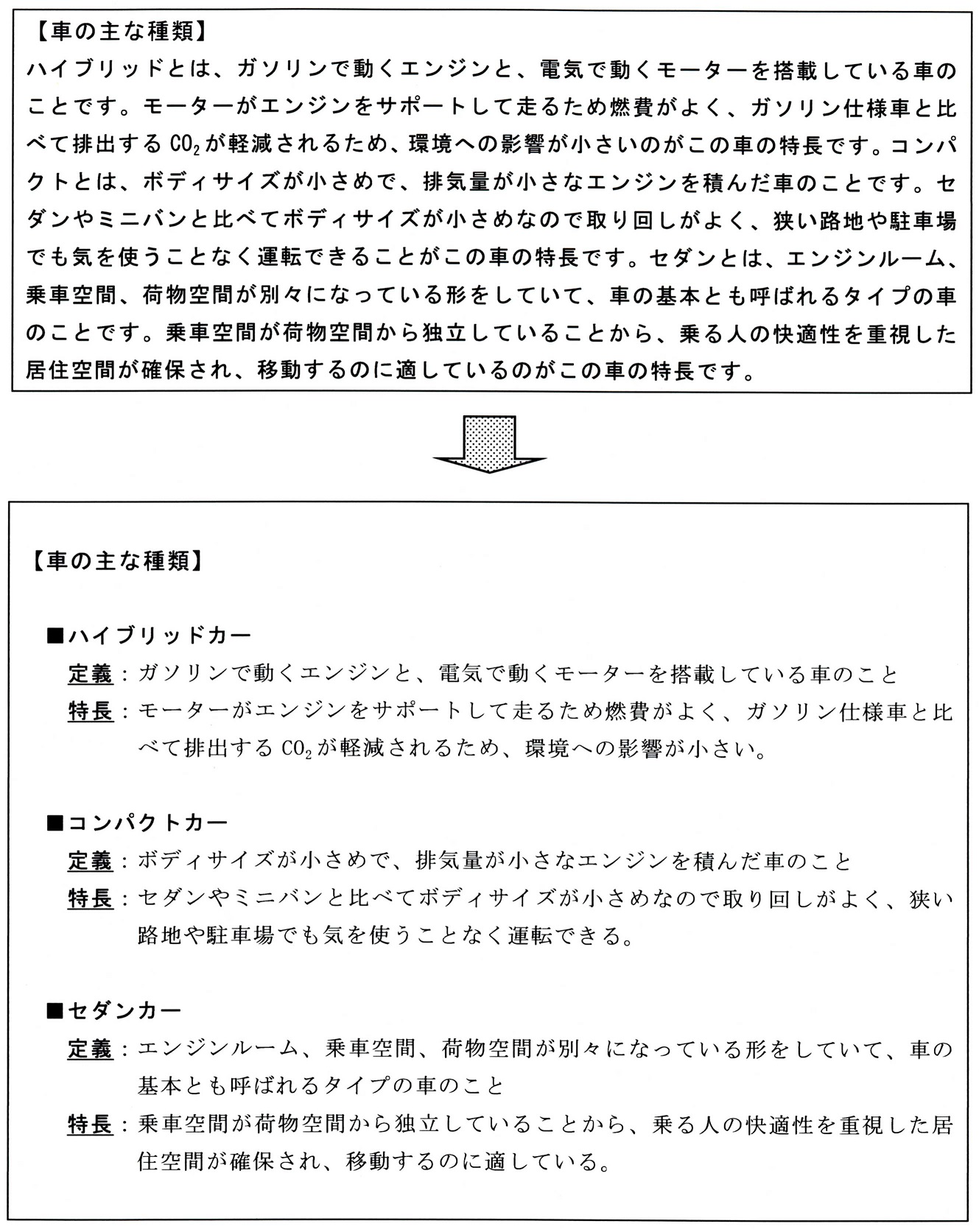

2018年2月15日に掲載した記事のテーマは「かたまりに分けて書く(その1)」でした。この記事の中で、「以下のような文の羅列で長々と書かれた文章をかたまりに分けて書くことで内容が明確に伝わる」ということを書きました。

また、この記事の中で以下のことを書きました。

かたまりに分けて書くことで、膨大な量の情報が小分けにされ個々のかたまりの情報量が当初のかたまりに比べて小さくなりました。この結果、内容が明確に伝わるようになりました。

この記事の中では、「主な車の種類」を「ハイブリッドカー・コンパクトカー・セダンカー」の“3つのかたまり”に分けて書くことで、「主な車の種類」の情報が小分けにされて小さくなったことから内容が明確に伝わるようになりました。

2. 記事のテーマをかたまりに分けて書く

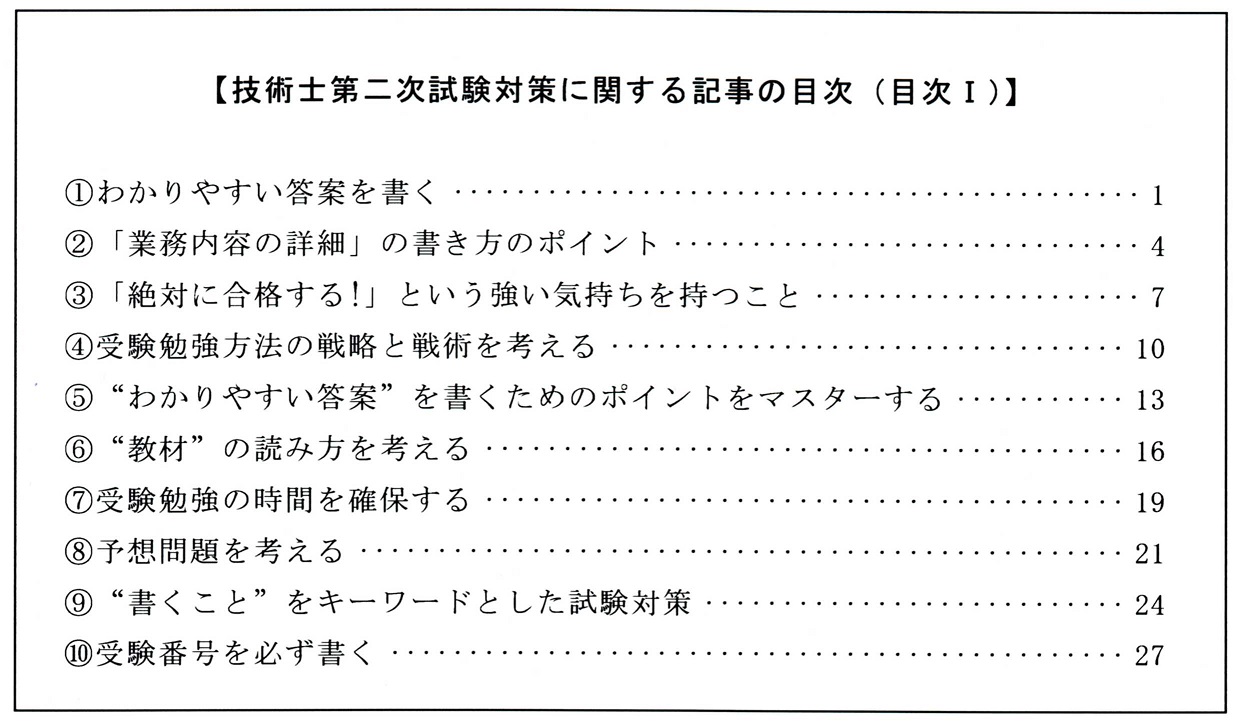

2018年1月~2018年3月まで、技術士第二次試験対策に関する記事を10本掲載しました。掲載順に記事のテーマを書き出すと以下のようになります。

① わかりやすい答案を書く

② 「業務内容の詳細」の書き方のポイント

③ 「絶対に合格する!」という強い気持ちを持つこと

④ 受験勉強方法の戦略と戦術を考える

⑤ “わかりやすい答案”を書くためのポイントをマスターする

⑥ “教材”の読み方を考える

⑦ 受験勉強の時間を確保する

⑧ 予想問題を考える

⑨ “書くこと”をキーワードとした試験対策

⑩ 受験番号を必ず書く

例えば、この10本の記事を印刷してファイルに綴じたとします。このとき、10本の記事をファイルに綴じただけでは、このファイルの中にどのようなテーマの技術士第二次試験対策に関する記事があるのかわかりません。そこで、記事のテーマとそのページ数を書いたファイルの目次をこのファイルに付けたとします(目次Ⅰとします)。このような目次を付けることで、このファイルに綴じられている技術士第二次試験対策に関する記事のテーマがすぐにわかります。

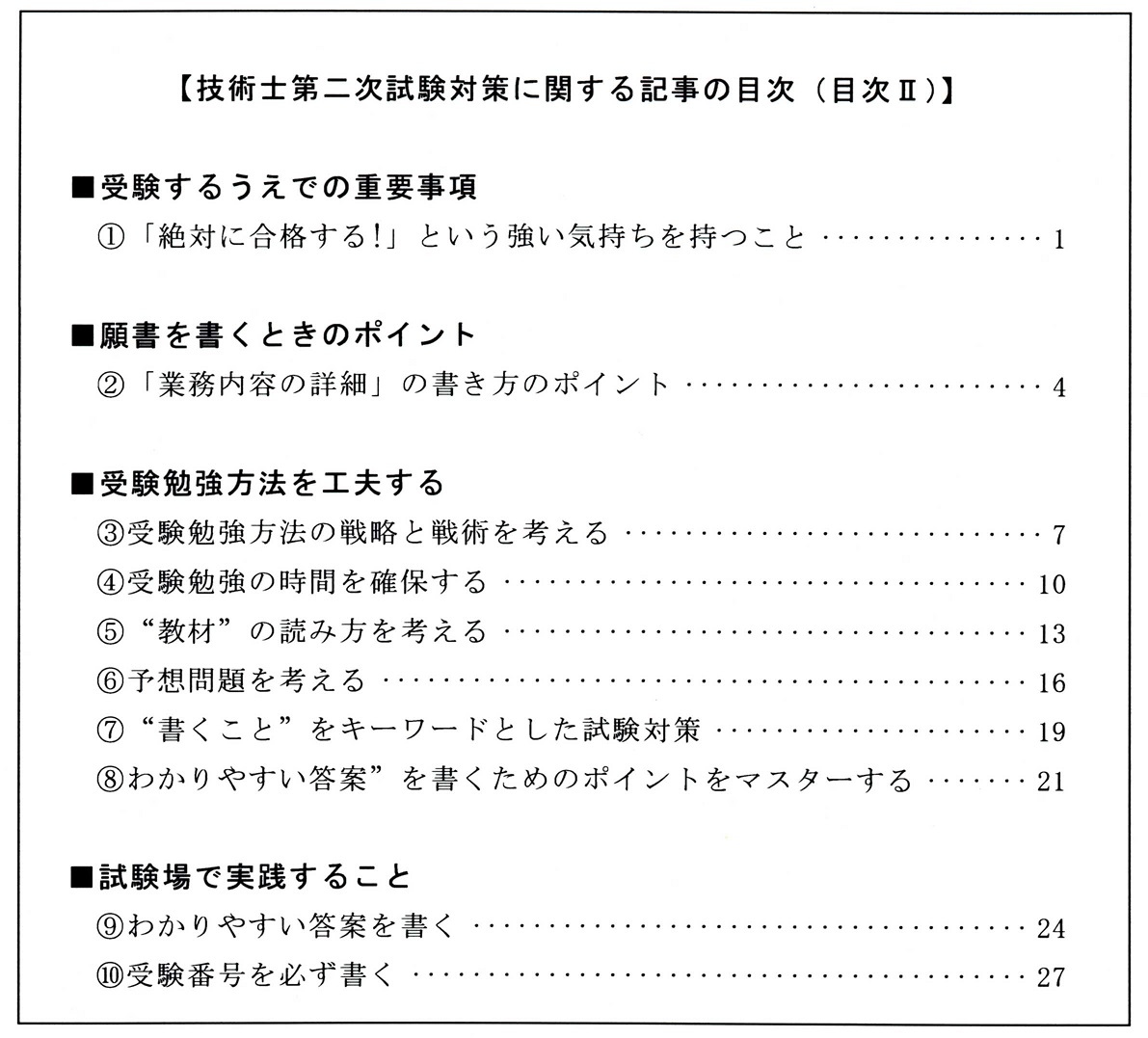

次に、「かたまりに分けて書く」という考え方を取り入れて目次Ⅰと同じような目次を作成してみます。技術士第二次試験対策に関する10本の記事は、それぞれの内容から以下のような“4つのかたまり”に区分できます。

◆ 受験するうえでの重要事項

◆ 願書を書くときのポイント

◆ 受験勉強方法を工夫する

◆ 試験場で実践すること

そこで、これらの“4つのかたまり”に基づき目次を作成してみます(目次Ⅱとします)。

どうでしょうか?

目次Ⅱのような目次を作成することで、このファイルに綴じられている技術士第二次試験対策に関する記事のテーマがすぐにわかるとともに、各記事のポイントもわかるようになります。すなわち、目次Ⅱは、“読み手に内容が明確に伝わる目次”です。

ここで示した例からわかるように、かたまりに分けて書くという考え方は、わかりやすい文書を書くうえで重要な考え方(書き方)です。

最後に、「か...