【目次】

第4章 親和図法の使い方 ←今回

第5章 マトリックス・データ(MD)解析法の使い方

第6章 マトリックス図法の使い方

第7章 系統図法の使い方

第8章 アロー・ダイヤグラム法の使い方

第9章 PDPC法の使い方

第10章 PDCA-TC法の使い方

新QC七つ道具:第4章 親和図法の使い方

4.3 事例に見る親和図法による混沌解明のノウハウ

4.3.3 活用事例の詳細説明

Step 5:カードの作成

使用するカードについては、N7研では、メンバー全員がよく見えるように23mm×53mmのカードを使いましたが、実務への活用のために筆者が1人で実施した最終検討では、KJ手帳サイズ(15×40mm)に書き写したものを使いました。この方がスペースをとらず、その後の取り扱いに好都合であったからだですが、大型の縮小コピー機が普及した現在は、わざわざ小さいカードへデータを再記入するような必要はないでしょう。

カードに記入するデータですが、この事例の場合、発言内容が、そのままデータとしてカード化できました。本書が活用対象としている“システムのレベルアップによる現状打破”に関わるテーマの場合は発言者が描くイメージが具体的なためか、この事例のように発言内容がそのままデータとしてカード化できるのが普通です。しかし、テーマが、混沌の解明そのもの、すなわち、“若者の意識把握”や“企業風土の現状把握”のような場合は、1つの発言がいくつかの“志”を含んでいる場合があるので、その場合は、“志”ごとにカードを起こす必要があるので、要注意です。

Step 6:データの吟味・熟成

このステップは、せっかく頭の中に先行してできているカード寄せをご破算にするのでもったいない気がするものです。しかし、このステップを踏んだ事例Bと、踏まないで先行カード寄せを生かした事例Aとを、カード寄せ、グルーピングについて“データの志を聴く”という点で比較してみると、後述するごとくこのステップの効用がよく分かるのです。

説明内容がステップに先行する形となりますが、その効用を如実に物語る具体例を、特記事項として下記に詳細説明するので、参考にして下さい。

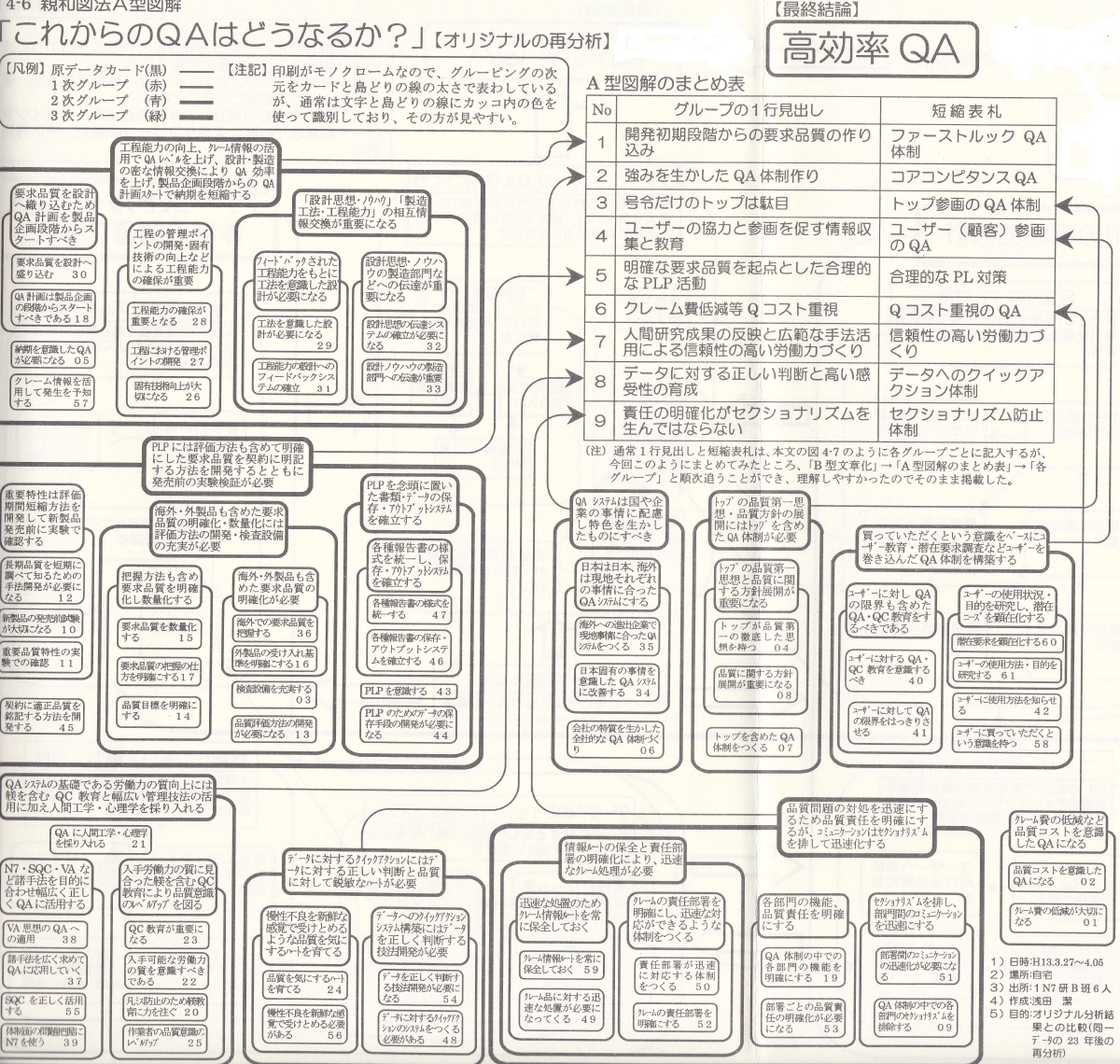

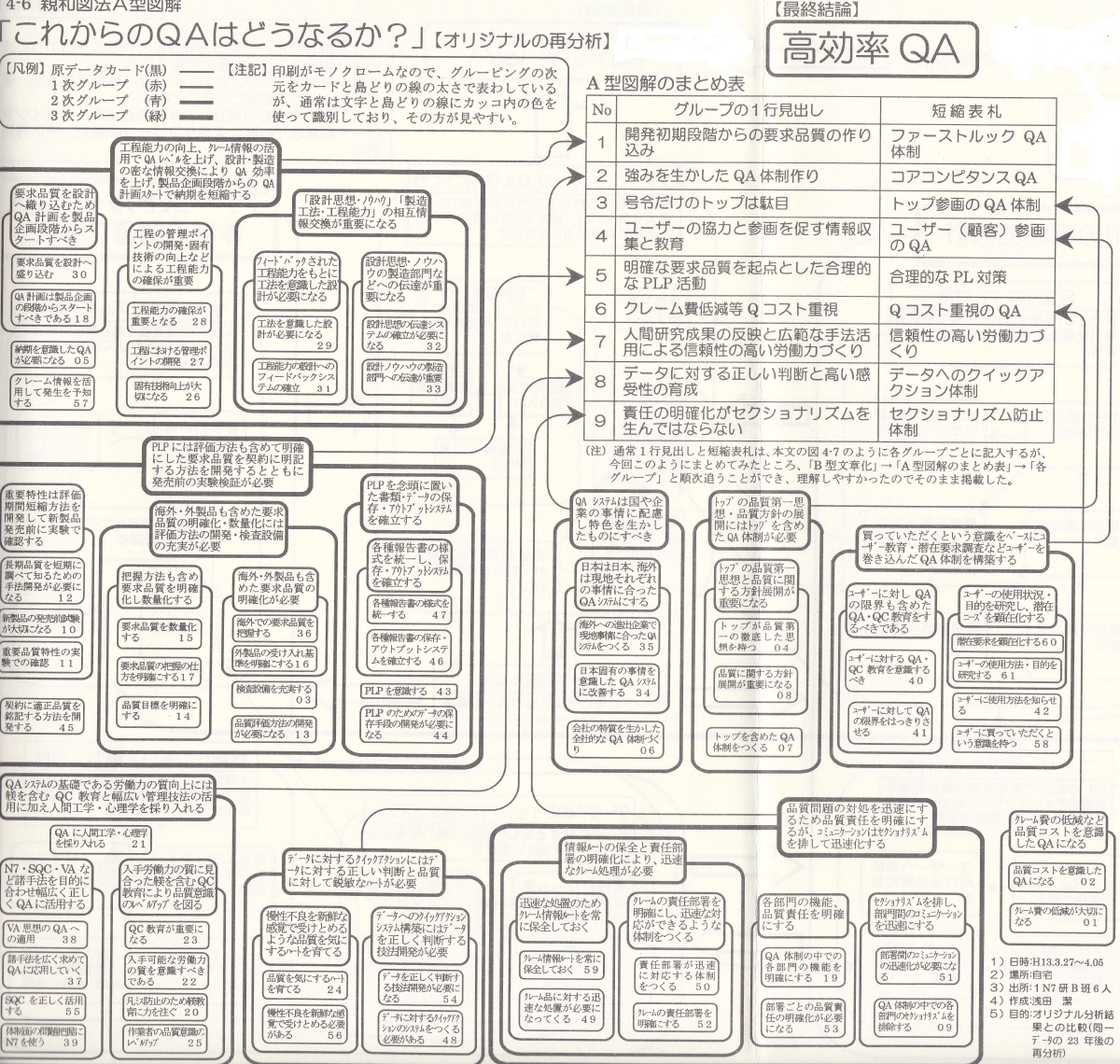

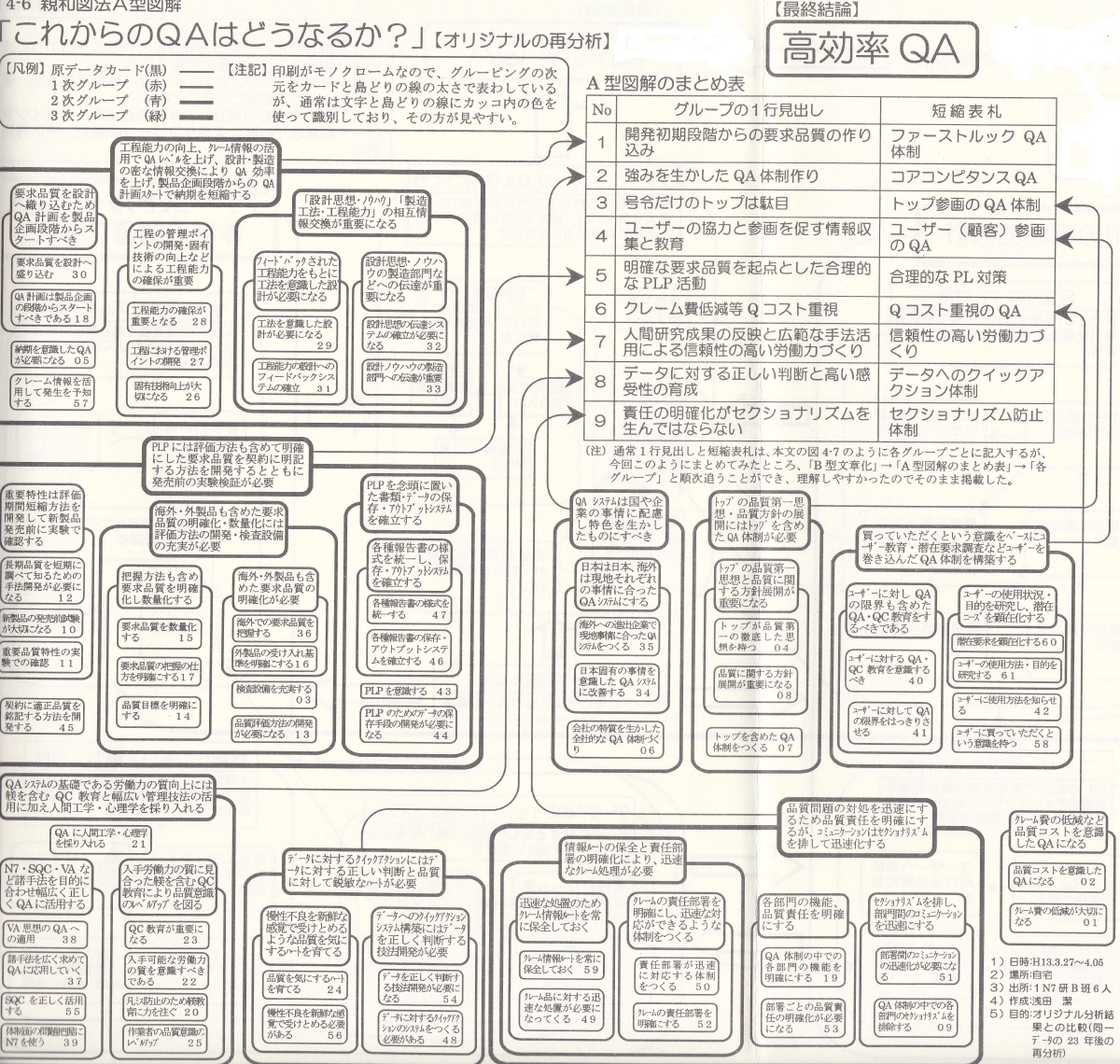

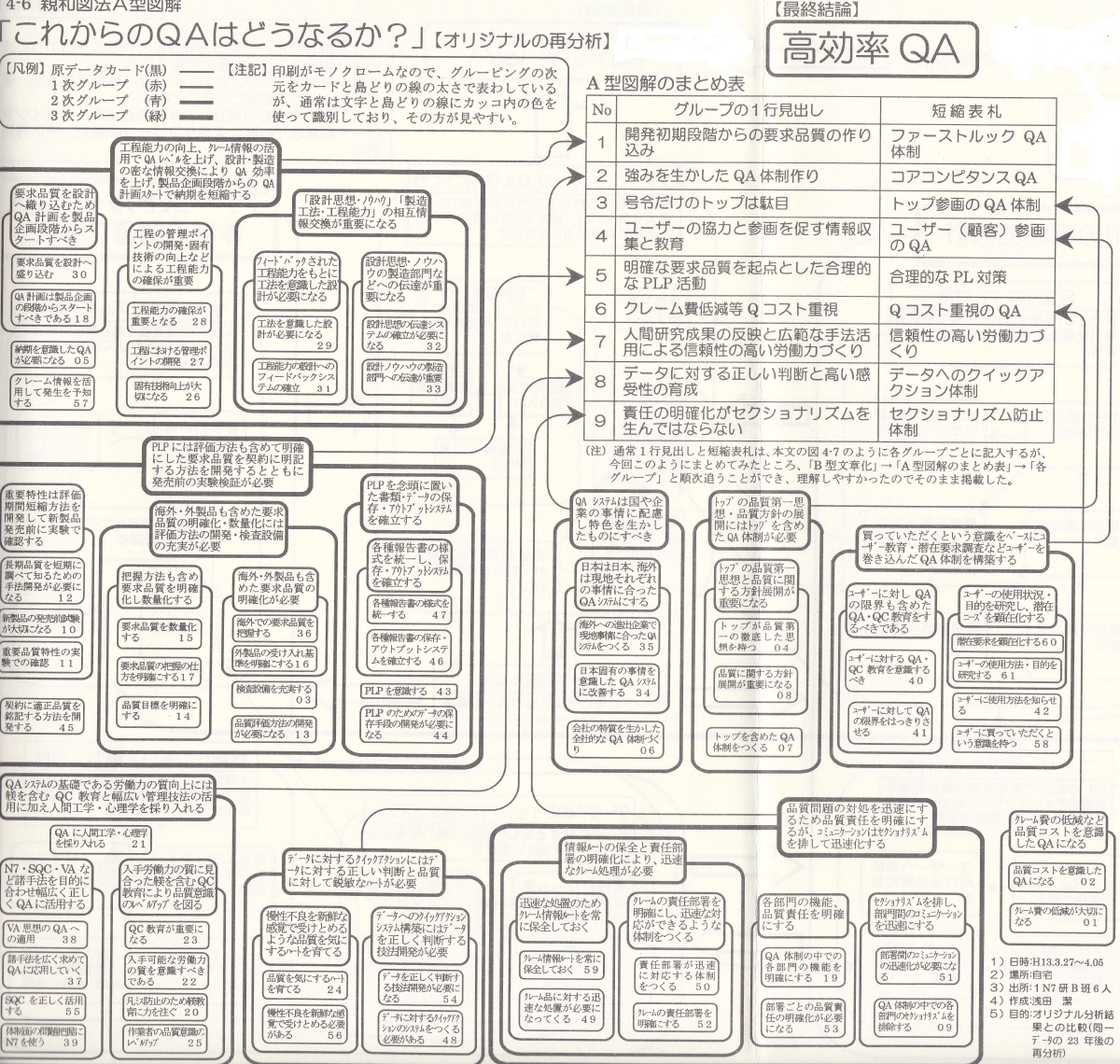

図4-6 親和図法A型図解の例 【クリック拡大】

【特記事項】事例Bでの発想を、事例Aで阻んだものは何か?

図4-6の中央にある“A型図解のまとめ”の中のNo.4「ユーザー(顧客)参画のQA」という発想は、同じデータを扱った事例AのA型図解にはありません。そこで、このグループを形成する6つのデータについて、事例Aでの所在を確認したところ、No.40、41、42のデータが、「合理的なPL体制の確立」を形成するグループ内の6つのデータの半分を占めています。これは、データ供出者が、データの背景として“エンドユーザーの製品に対する知識不足を起点としたクレームが、PL問題に発展しそうになった経験”を説明したことが、カード寄せ時短絡的に“PL問題関連”へのグルーピングにつながったものと思われます。今回も、事例Aでの記憶が若干あり、一時同様の親和性に傾いたが、このステップでの熟成過程で、「No.40、41、42のデータの内容、すなわち、“ユーザーに対する製品知識の教育やQAに関する情報開示”の真の目的は、“ユーザーに同じ土俵に上がってもらうことによる無駄の排除”といえるのではないでしょうか。ならば、QA体制への “ユーザーの参画”こそがデータの“志”ではないのか」という新たな発想につながったのです。

残りの3つ、No.58、60、61は、事例Aでは「情報収集体制の確立」を形成する6つのデータの半分を占めています。確かに、これらのデータが語る“顧客の潜在ニーズや製品の使い方”は重要であり、それらを的確に入手できる「情報収集体制の確立」へのグルーピングは悪くないのです。しかし、先の3つとともに導いた事例Bでの“ユーザー参画のQA体制”は、さらにその本質に迫る、より次元の高いものであり、このステップあっての結論といえます。なお、事例Aにおいて、No. 40、41、42のデータが導いた、「合理的なPL対策」というグループは事例Bにも存在します。しかし、事例Bの場合は、結論を得るのに、15(事例Aは6) の構成データ数による、第3次(事例Aは2次)のグルーピングを経ており、事例Aでのグルーピングが、いかに短絡的であるかを示しているといえます。A、B両事例における上記の差は、事例Aにおいては、データ確認時の印象の強い背景説明が、データの持つ“発想の芽(発言者の無意識知)”を摘んでしまったために、短絡的なグルーピングとなり、結果として全体にもかなりの影響を与えたといえます。“ただひたすらにデータに耳を傾ける”このステップの重要性を物語る一例です。

Step 7:カード寄せ

この事例を通じて、把握できた“カード寄せの勘どころ”は、次の2点です。

(1) “聞く”と“聴く”の違い

川喜田氏は、このステップで肝要なこととして「カードの志を聞く(hearing)のではなく、聴く(listening)態度」をあげています。そういった観点から、事例Aと事例Bのカード寄せ具合を比較検討してみると、前者は“聞く”の域を脱しきれておらず、後者は“聴く”ことができたのではないかと思っています。ここで問題となるのは、「なぜそう思うのか」「“聞く”と“聴く”の違いは何なのか」ですが、次のようなことではないかと考えています。すなわち、データから読み取っている内容が、事例Aでは、発言者が説明可能な“発言の動機”や“直接的な背景”であるのに対し、事例Bの場合は、さらにその奥に秘められている、発言者にも説明できない“無意識知”にまで及んでいると思えるのです。言葉を換えれば、データから読み取る内容が、“発言者の志”にとどまっている場合が“聞く”であり、発言者の志を超えた“データの志そのもの”に及ぶ場合が“聴く”ではないかと思うのです。そして、データ相互の関連が生む相乗効果により、“発言者の志”を“味はすれども姿は見えず”といった形で“データの志”に溶け込ませるのがStep 6であり、それに要する時間のめどが、前述の1データ当たり1分というわけです。

(2) 解析結果のレベルは解析者の“聴力(テーマに対する見識)”が鍵

今回事例Aと事例Bを比較検討してみて痛感したのは、同じデータソースだからか、基本的な結論が大きく異なることはなかったものの、事例Bの結論の深みと説得力は、事例Aに対して大きく増大したように思います。これは、一にかかって、KJ法を学びなおしたことも含め、解析者の親和図法活用上のノウハウと勘どころのレベルアップによるものであると考えられます。ところが、今回の執筆に際し、各カードの寄せられ具合とその先にある結論を詳細にチェックしてみて感じたのは、“それだけだろうか?”との強い疑念です。そのような疑念を持ったのは、親和図法の使いこなし不十分な筆者が取り組んだ事例Aにおいて、当時、広く知れわたることのなかった“デザイン・イン”や“コンカレント(サイマルテニアス)エンジニアリング”の概念を、“QA体制のファーストルックデザイン”という表現に託して結論づけできている点です。

いま一つは、当時のQC界の趨勢としては“管理の緻密さと充実”に軸足のあった中、事例Aで手にした基本方針が、“高効率QA”に至っている点です。これらは、通常一技術者の及ぶところではなく、質の高いデータをもとにした親和図法活用の機会に恵まれたからこそ可能であったことは論をまたないのです。しかし、その一方で強く感じるのは、“10年先を見据えたQA体制の設計”をテーマに、半年間苦しみ抜いた思考と勉強によって手にしていた蓄積があっての親和図法であり質の高いデータであったのではないか、ということです。言葉を換えれば、先行してテーマと真剣に取り組んだ6ヵ月の間に手にした“聴力(見識)”が、親和図法を通じて質の高いデータの核心を聴き取り、時代を先取りする結論の発想につながったということです。

事例Bについても同様のことがいえます。すなわち、事例Aでは“使用環境への配慮”としか結論づけることのできなかったNo.34、35のデータが、事例BではNo.06のデータとともに、“コアコンピタンス(強みを生かした)QA”という現在でも通用する結論を導き出し得たのは、20年間、時代の趨勢に遅れまいと必死の努力を重ねる中で培った“聴力”あってのことといえます。これらからいえることは、いかに質の高いデータを手に入れ、ステップを的確に踏んでも、手に入れることのできる結論は、解析者の“聴力”すなわち“テーマに対する理解度のレベル(見識)”を超えることはできないということです。序論の5項「N7活用上のポイントと本書の狙い」の(5)で、“N7はあくまで道具であるという認識”の必要性を強調したのは、この実感によるものです。ただ、KJ法の場合...

図4-6 親和図法A型図解の例 【クリック拡大】

図4-6 親和図法A型図解の例 【クリック拡大】

図4-6 親和図法A型図解の例 【クリック拡大】

図4-6 親和図法A型図解の例 【クリック拡大】 図4-6 親和図法A型図解の例 【クリック拡大】

図4-6 親和図法A型図解の例 【クリック拡大】