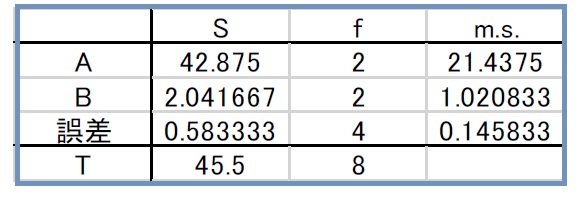

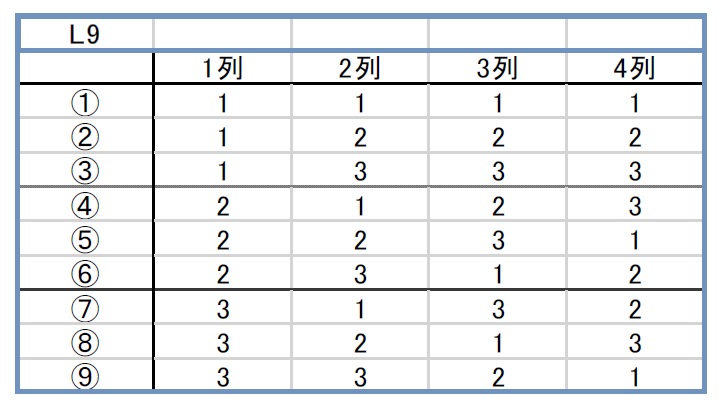

ここでは、変動の計算方法が理解されていることを前提に説明いたしますので、計算方法をご存知でない方は、そちらを先に学習なさってください。まず、L9直交表の構成ですが、下表のようになっています。

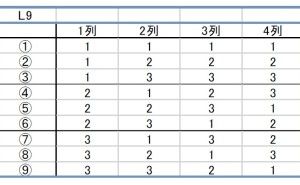

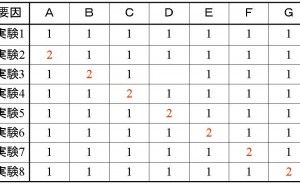

表1 L9直交表

①から⑨は実験Noといわれるものであり、これが実験回数に相当しています。列番の下の数字は水準記号です。

このL9直交表は3水準であることと、実験回数が少ないこともあり、比較的多く利用されます。ただし、その使い方はおおむね因子数が3か4です。どうしてそうなるかについては、別の機会に解説致します。

今回は、このL9直交表に交互作用を割り付けると、工数的に損得があるのかどうかということです。要は2元配置3水準なら、9回でも交互作用は出ません。このことは、よく理解されているようです。なぜかといえば、誤差と交互作用とを分離しなければ交互作用が求められないから(よって実験回数は18回)、というのが市販テキストの基本になっているからだと思われます。ところが市販テキストには、L9直交表の交互作用について、次のような記述が多いのです。

「L9直交表で2列に因子を割り付けると、その交互作用は残りの2列に現れる。」

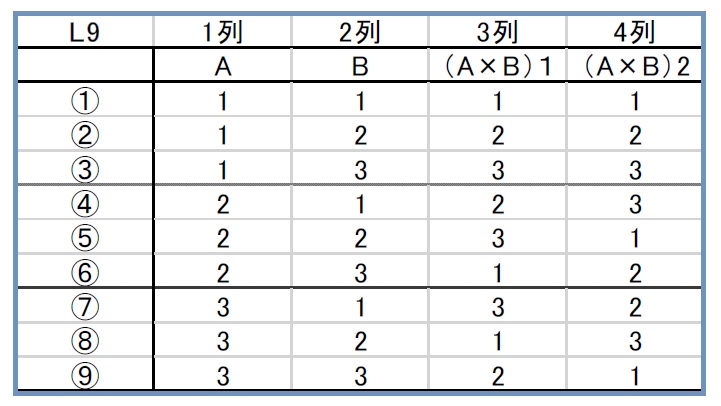

例えば、1列目に因子A、2列目に因子Bを割り付けると、残りの3列目と4列目に交互作用A×Bが現れるということです。1列目に因子A、3列目に因子Bを割り付けると、交互作用は2列目と4列目に現れます。

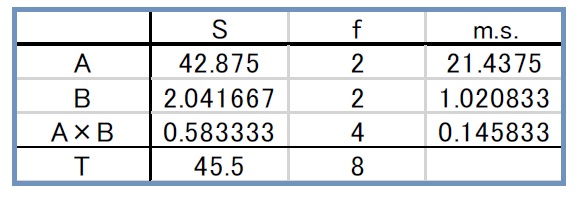

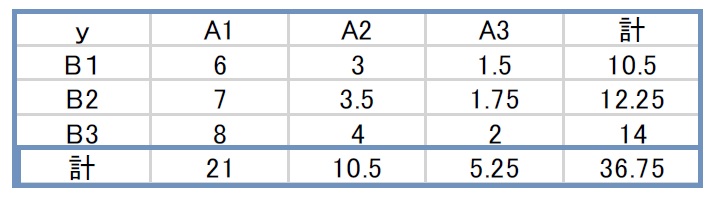

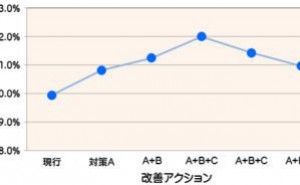

これはこれで正しいのですが、このことと9回の実験だけで、交互作用が解析できると思ったら間違いです。もしそう...