こんにちは!中小製造業応援団を自称している株式会社ヴィサイプの辰巳です。

今回は中小企業が勝ち残るための方向性や考え方を2回に分けてお話したいと思います。

1.中小企業は成長のための準備ステージ!

中小企業 = 弱者、低成長、助成金頼み、不安定、個人事業・・・

だいたいこんなイメージがあるかと思います。しかし中小企業は縮小安定なんてことではなく、成長や安定の途にあると考えるべきです。なので、大企業やIPOを目指さないまでも、過剰な国や自治体の支援に頼りすぎない自立した経営の形を描いて目指すことが重要です。

2.労働生産性を徹底して最大化することが必須

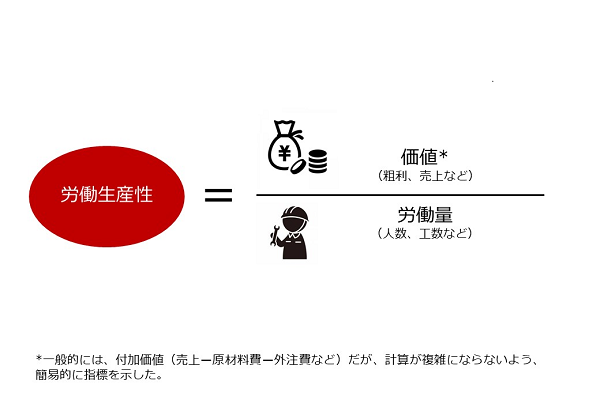

自立するための最重要指標の一つは労働生産性で、定義はこれです。

図1.労働生産性定義

一人あたりの付加価値が労働生産性で、これを上げるということは「効率よく売上利益を上げて、その分を投資して成長に繋げましょう」ということです。

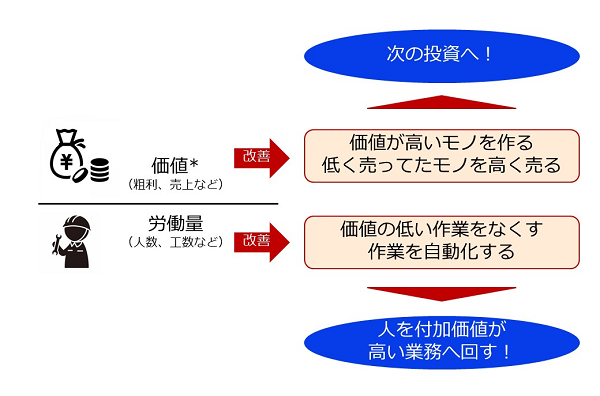

「生産性を上げる=コストダウン」は間違いです。単純に、価値を上げて価値が低い業務を削って価値の高い業務に人を移す、ということをするのです。

図2.生産性の測定方法

このあたりの考え方は外食や小売りの方が進んでいますね。外食では、労働生産性とほぼ同じ考え方の「人時生産性(粗利÷労働時間)」が当たり前のように使われています。アルバイトなどの稼働の調整が経営上非常に重要だからです。余談ですが、外食の方が厳しい環境にさらされていることが多いために様々な工夫や革新が進んでおり、製造業が学べることは数多あります。

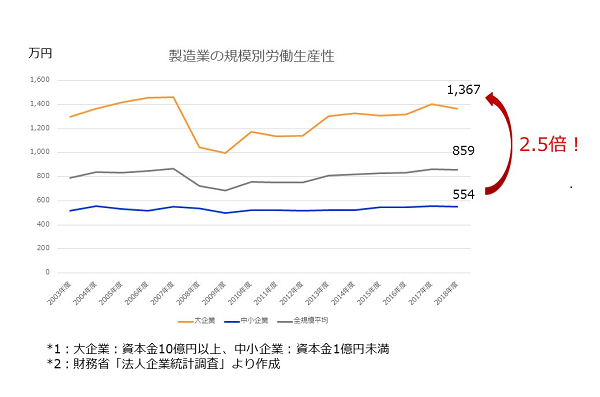

ちなみに、中小企業と大企業の生産性を比べるとこんな感じです。

図3.製造業の規模別労働生産性

さらにアメリカは日本の1.5倍!

2017年のデータで、アメリカ製造業の労働生産性(GDP/就業者数)は140,622ドルに対し、日本の製造業の労働生産性は98,157ドル・・・。

3.価値を上げるには?

価値を上げるために、大まかな方向性は3つあります。

-

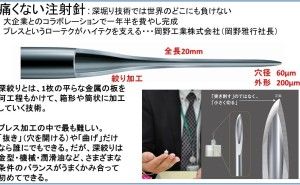

3-1.No.1を作る

とにかくある市場で他社に負けない技術・製品・サービスでトップになる、です。よくいわれるニッチトップのニッチというのは言い換えると大企業が本気で勝負しない市場です。極端な例ではありますが、例えば「漁師のノウハウをシステム化した全自動イカ釣機」を作っている会社がグローバルニッチトップ企業100選に選ばれています。大企業がイカ釣りに限定した製品に対して本気にはなりにくいと思います。

「エリアでNo.1」や「最初に立ち上げたサービス」などでもいいです。No.1を維持できるところ(市場が変わらない、大企業が参入しない/参入してもその前に基盤を築ける)を見つけ続け、維持し続けることが重要です。

どこの何でNo.1になるかも重要で、基本的にはマネできない技術を目指す方が良いと思います。応用が利く上、技術は特許で守れますし、技術者の育成は簡単にできません。ただそれ以外にも、他社がマネできないレベルの超短納期や超フレキシブル対応などでもNo.1になれます。

-

3-2.高付加価値に集中する

No.1になれば敵より強いので交渉力も強くなり価値も上がるのですが、それだけでなく高く売れるものに専念することも重要です。私が取締役をしていた辰巳工業では、いくつかの金属の鋳造をしていましたがステンレス特殊鋼に特化しました。単純に安いモノを作るのを止めました。当然仕事を断ることになりますし、作業者にとっては簡単な仕事が減るのでかなりの抵抗・抵抗感がありました。しかし、やり切る意思と覚悟と仲間と作戦で必死に乗り切ったところ、少なくても現時点では売上利益が向上して大成功といえます。

-

3-3.新市場・新顧客を開拓する

要は「同じものでももっと...