前回の「リーン製品開発の基本原則(その1)」に続けて解説します。

3. リーン製品開発の基本原則3

【コミュニケーションの見える化】

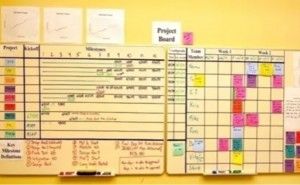

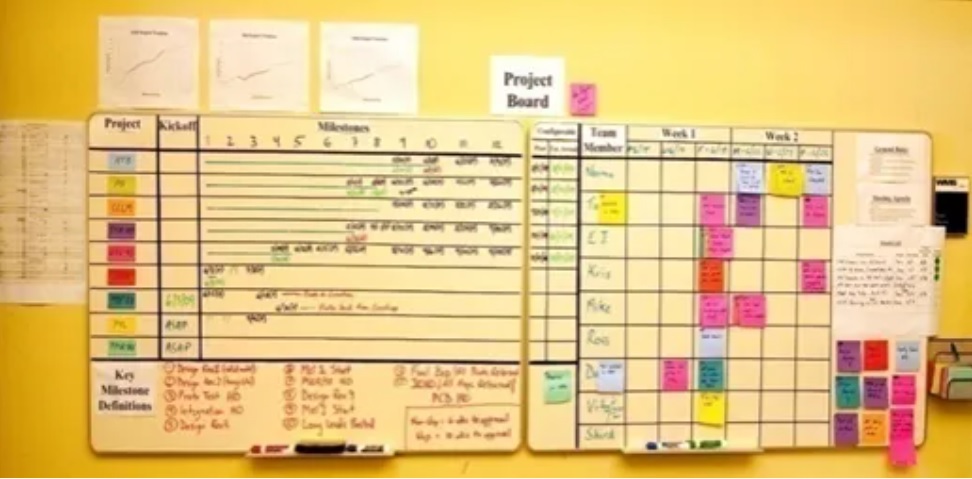

リーン製品開発では「見える化」の手法としてビジュアルボードを用いますが、次のようなメリットがあります。

- パッと見て分かる

- あいまいさを取り除くことができる

- 例外にフォーカスできる

- 責任感が出てくる

- 共通の言葉を使えるようになる

口頭でのコミュニケーションは、感情を伝える上では有効なのですが、どうしてもあいまいさが残ります。マネージャーのあなたは「この仕事、君に任せた」と、指示していませんか? 翌日になると「できた?」とフォローしていませんか?

担当者は「今日まででしたっけ?」という言葉を飲み込んで「がんばっています」と答えることでしょう。

付箋(ふせん)に「誰が、いつまでに、何をするのか」ということを「書く」ことで、あいまいさを取り除くことができるのです。それでは「ところで・どうして」コミュニケーションが必要なのでしょうか?

それは、理解するためでなく「誤解をしない」ようにするためなのです。

4. リーン製品開発の基本原則4

【ナレッジベースの開発】

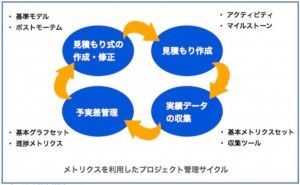

基本原則その4は「ナレッジベースの開発」です。ナレッジ(Knowledge)とは知識のことです。

リーン製品開発のツールやイベントには、次のようなものがあります。

- パフォーマンスのトレードオフ

- コスト低減

- リスク低減戦略

- マーケットニーズ

- 品質改善

- 技術的な問題の解

- プロセス改善

その特徴の一つは、自ずと文書化されるようになっていることです。ミーティングでは、決定事項を記録するための書記も必要ありません。主催者がそうした記録を、ミーティング終了後に審査・承認する時間も必要ありません。ミーティングの参加者が、自分のコミットを書いて、それをチームで確認するのです。ミーティングが終われば、すぐさま記録として残すことができるので、ムダもありません。

もう一つの特徴は「組織として」学習するようにデザインされていることです。例えばリスクを特定すること、その軽減策を検討し、実行することは組織という集団としての責任です。リスクを特定した...