前回は、知的財産部門業務の二面性(その1創造的側面)を解説しました。今回は、その2です。知財部門は、防御的な側面(ディフェンス)である管理的業務と、攻撃的な側面(オフェンス)である創造的業務の二面性を持った組織であるべきです。今回はディフェンス業務について解説します。

前回は、知的財産部門業務の二面性(その1創造的側面)を解説しました。今回は、その2です。知財部門は、防御的な側面(ディフェンス)である管理的業務と、攻撃的な側面(オフェンス)である創造的業務の二面性を持った組織であるべきです。今回はディフェンス業務について解説します。

1.出願・中間処理・年金管理

知財部門の防御的業務の中核が、出願・中間処理・年金管理の権利獲得・維持に関わる活動です。出願だけとっても、先願調査、クレーム作成、特許事務所への依頼、明細書のチェック等の業務があり、取り組むとキリがありません。知財部門として、これらの業務にどれだけの力を入れるかは大局観に基づいて判断が必要になります。

というのは、明細書のチェック一つとってみても、「てにをは」や言葉づかいの好みまでをチェックしていては、相当な時間が掛かってしまいます。チェックの要所を押さえて効率的に作業するためには、明細書チェックリストを用意してチェックすることをお勧めします。

中間処理、年金管理についても同様に、要所を押さえて会社の意思が反映されるような仕組みにすることを意識すべきです。

2.契約

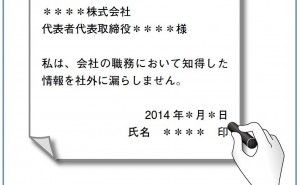

契約もディフェンス業務の一つと言えます。契約の範囲は、知財部門の関係するNDA(機密保持契約書)や共同開発・研究契約、販売契約など多岐に渡ります。これら一つ一つに関して、自社ならではの法的なリスクを洗い出した雛形を用意しておくと良いでしょう。

3.訴訟対応

3.1 鑑定・判定

鑑定とは、権利が侵害されているかどうか(特許権の技術的範囲に属するか)に関する意見です。通常は、弁理士が行います(特許庁が行う事もあります)。一方、判定とは、特許庁が行うものです。いずれも、法的拘束力はありません。侵害があると警告された場合には、「侵害ではありません」と返答する必要があります。

お互い裁判で争いたくはないけれども、でも、第三者の意見を仰ぎたいという場合に使えるのが鑑定であり、判定です。

3.2 否認

侵害訴訟を受ければ、否認しなければなりません。「できれば否認した方が良い」ではなくて、否認しなければならないのです。交渉で解決するにせよ、和解するにせよ、賠償金を支払うにしろ、否認以外の選択肢はほぼあり得ません。

3.3 交渉による解決・和解

訴訟費用を考えると、訴外でなんとかまとめた方がビジネスの目的に適う事もあります。争って勝っても、訴訟費用が膨大になれば、会計的な意味で利益につながりません。他に大きなメリットがなければ、訴外で交渉して解決した方が良い場合が多いのが現実です。