1. ダイバーシティとは

ダイバーシティ(diversity)とは、日本語に直訳すると一般的に「多様性」と表されるものです。実はダイバーシティを活かした製品は多くの人の身近にあるのをご存じでしょうか?

それは携帯電話やスマートフォン、Wi-Fi機器に搭載されているダイバーシティアンテナです。アンテナは通信に使用する電波の送受信を行う装置で、安定した通信には、安定した電波の送受信が不可欠です。高速で移動したり、混線したり、安定した通信を阻害する要因が多くある中でも安定した通信を行う事ができるのは、位置や角度の異なるアンテナを複数設置し、その都度最も感度の良いアンテナを選択して受信したり、電波の波(位相)を合成して受信したりなど電波の多様性を活かす事で過酷な環境であっても安定した通信を実現しています。

また、ダイバーシティを人事やキャリア、ビジネスの分野で表す場合、一般的には人種・性別・嗜好・価値観・信仰などの違いを受け入れ、多様な人材それぞれが持つ可能性を活かそうとする考え方を表します。

2. 日本企業のダイバーシティに関連する日本政府のダイバーシティ取り組み

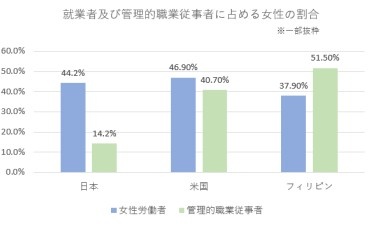

諸外国に比べ、ダイバーシティ取り組みが遅れていると指摘されることもある日本企業のダイバーシティ取り組みを推進するため、日本政府は従来の推進上の課題が発生しているダイバーシティ取り組み段階を「ダイバーシティ1.0」、課題を解消し今後取り組む段階を「ダイバーシティ2.0」と表しており、ダイバーシティ2.0では企業のダイバーシティ取り組みを推進するため様々な制度や仕組みを構築しています。

■ダイバーシティ1.0とダイバーシティ2.0

経済産業省では企業のダイバーシティ取り組みにおいて、従来の受動的な取り組みの段階を「ダイバーシティ1.0」として、形式的な企業でのダイバーシティ取り組みの悪循環、課題を指摘している。そのうえで、課題を解消できるような制度作りや顕彰などの実施環境を整えるとともに能動的に企業がダイバーシティに取り組む段階を「ダイバーシティ2.0」と表しており、今後ダイバーシティ2.0で本気度が問われるとしています。

■ダイバーシティ2.0

ダイバーシティ2.0とは、「多様な属性の違いを活かし、個々の人材の能力を最大限引き出すことにより、付加価値を生み出し続ける企業を目指し、全社的かつ継続的に進めて行く経営上の取組」とされています。

(経済産業政策局 経済社会政策室『ダイバーシティ2.0 一歩先の競争戦略へ』より引用)

3. ダイバーシティ経営が求められる経緯とは

ダイバーシティを経営で活用する取り組みは平成12年(2000年)に文部科学省が主導のもと企業・団体の若手人事・労務担当者等30名で構成するダイバーシティ・ワーク・ルール研究会が発足した事をきっかけに取り組みが始まり、2015年にスタートしたSDGsの企業取り組みとも相まって、ダイバーシティを経営で活用する機運が高まりました。その後2017年に経済産業省の検討会(競争戦略としてのダイバーシティ経営(ダイバーシティ2.0)の在り方に関する検討会)によるダイバーシティ2.0行動ガイドラインが発表された事により企業の取り組みがさらに推進されています。

ダイバーシティ経営を実際に行っている企業の事例はこちら「【SDGs取り組み事例】ダイバーシティ経営で人的資源を最適化 有限会社川田製作所」

■実践のための7つのアクション

①経営戦略への組み込み

経営トップが、ダイバーシティが経営戦略に不可欠であること(ダイバーシティ・ポリシー)を明確にし、KPI・ロードマップを策定するとともに、自らの 責任で取組をリードする。

②推進体制の構築

ダイバーシティの取組を全社的・継続的に進めるために、推進体制を構築し、 経営トップが実行に責任を持つ。

③ガバナンスの改革

構成員のジェンダーや国際性の面を含む多様性の確保により取締役会の監督機能を高め、取締役会がダイバーシティ経営の取組を適切に監督する。

④全社的な環境・ルールの整備

属性に関わらず活躍できる人事制度の見直し、働き方改革を実行する。

⑤管理職の行動・意識改革

従業員の多様性を活かせるマネージャーを育成する。

⑥従業員の行動・意識改革

多様なキャリアパスを構築し、従業員一人ひとりが自律的に行動できるよう、キャリアオーナーシップを育成する。

⑦労働市場・資本市場への情報開示と対話

一貫した人材戦略を策定・実行し、その内容・成果を効果的に労働市場に発信する。

投資家に対して企業価値向上に繋がるダイバーシティの方針・取組を適切な媒体を通じ積極的に発信し、対話を行う。

(経済産業省「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」(平成29年3月)より引用)

4. ダイバーシティの種類

経営でダイバーシティを活用する上で、ダイバーシティのタイプを知っておくことは役立ちます。ダイバーシティは主として3つのタイプ「オピニオンタイプ」「デモグラフィータイプ」「タスクタイプ」に分けられます。

■オピニオンタイプ

「オピニオンタイプダイバーシティ」とは、組織に属している人たちが自分の意見を自由に発信可能な環境を指す言葉です。

オピニオンタイプダイバーシティが整っていれば、自然に後述する2つのタイプ「デモグラフィータイプダイバーシティ」や「タスクタイプダイバーシティ」も機能すると考えられます。外面でわかる多様性や、能力などの内面の多様性を取り入れても、自由に意見を発信できなければ多様性を認めている状態であるとは言えないからです。

■デモグラフィータイプ

「デモグラフィータイプダイバーシティ」とは、性別や年齢、国籍や属性などの多様性を意味する言葉です。

現在の日本で推進されているダイバーシティは、デモグラフィータイプであることが多いとの指摘があります。これは外国籍の社員やLGBTなど、多様な価値観、特性、属性を認め合う企業や採用を目指すものが多いことからだと考えられます。

■タスクタイプ

「タスクタイプダイバーシティ」とは、知識や実力、能力や経験の多様性を意味するものです。

性別や年齢、国籍など、外観的な多様性であるデモグラフィータイプに対し、タスクタイプダイバーシティは、能力や実力など、内観的な多様性を指します。

また、もうひとつの考え方としてデモグラフィータイプダイバーシティを土台としてタスクタイプダイバーシティが生まれるという捉え方もあります。これは、たくさんの人種や性別の人たちが集まれば、おのずと持っている能力や知識などもそれぞれ異なってくるという意味です。

文頭に例に出した携帯電話などのダイバーシティアンテナの例に当てはめると、多様性は各タイプに準じていると言えるのではないでしょうか?

・どのアンテナも自由に電波を送受信できる(オピニオンタイプ)

・さまざまな角度や場所に設置されたアンテナ(デモグラフィータイプ)

・電波の波(位相)のずれ、電波の強弱を利用(タスクタイプ)

5. ダイバーシティとインクルージョンの違いと関係

ダイバーシティと同時に語られることの多いインクルージョンという言葉ですが、この2つはよく似たものであると同時に違いがあります。

ダイバーシティ(diversity)の意味は「多様性」。企業で例えるならば、多様な個性や背景を持つ人材が組織に存在している状態を指します。

インクルージョン(inclusion)の意味は「包括」や「受容」。企業で例えるならば、働くスタッフ同士がお互いの違いを認めながら組織がひとつになることを指します。

ダイバーシティの取り組みにより多様な人材が集まる事が実現されたのち、多様で個性豊かな人材がその能力を高めあいながら組織がまとまり、インクルージョンに発展していくといえます。

インクルージョンを推進する企業の事例はこちら「【SDGs取り組み事例】女性活躍の推進図り、働きやすい職場環境構築 旭工業有限会社」

6. ダイバーシティ経営のメリット

ダイバーシティ経営のメリットとして、経済産業省は「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」(平成29年3月)において以下の4つをあげています。

①人材獲得力の強化

②リスク管理能力の向上

③取締役会の監督機能の向上

④イノベーション創出の促進

①人材獲得力の強化

・ミレニアル世代(1980~1995年生まれ)の人材は、就職先を選定する際に、企業の「多様性や受容性の方針」を重要視しており、特に女性はこの傾向が顕著。

・ダイバーシティ経営を通じた多様性の受容によって得られた恩恵として、日本企業を含め、多くのグローバル企業が「人材の獲得」や「業績の向上」と回答した。

②リスク管理能力の向上

・均質的な組織による「グループシンキング(集団浅慮)」(構成員に対する無言の圧力から、集団にとって不合理な意思決定が容認され得ること)が指摘されている。

・統計的に、女性取締役のいる企業の方が、いない企業に比べ、株式パフォーマンスが良い。特に、リーマンショック等厳しい環境変化に対して強く、回復が早い傾向。

③取締役会の監督機能の向上

・コーポレートガバナンス機能の向上の観点から、取締役会の構成員の多様化は機関投資家からも注目が集まっている。

・金融庁「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」において、実効的なコーポレートガバナンスの実現に向けて、改訂版の「コーポレートガバナンス・コード」と「投資家と企業の対話ガイドライン」が示された。

・その中では、①取締役会は、ジェンダーや国際性の面を含む多様性を十分に確保 した形で構成すること、②特に取締役として女性が選任されていること、が重要であるとされている。

④イノベーション創出の促進

・経済産業省「ダイバーシティ2.0一歩先の競争戦略」にて紹介されている調査分析において、管理職のダイバーシティとイノベーションの成果との間には、 統計的に有意な関係があることが示されている。

・「令和元年度経済財政白書」によれば、多様な人材の増加は、生産性の向上、人手不足の解消 等の効果が期待できる。

・ただし、多様な人材の活躍に向けた取組とセットで行うことが非常に重要であり、多様な人材はいるが、それに対応した取組を行っていない企業は、多様な人材がいない企業よりも生産性が低くなる可能性がある。

7. ダイバーシティを推進するには?

企業においてダイバーシティを推進する際に参考になるのがダイバーシティ経営診断ツールです。エクセル版、PDF版が用意されており経営方針、経営者の取組、人事管理制度の整備、現場管理職の取組、組織風土、成果などの各項目をチェックする事で自組織にとって必要な内容が可視化でき、ダイバーシティ推進の具体化が期待できます。

また、ダイバーシティ経営読本では大企業だけでなく中小企業でのダイバーシティ取り組み事例のポイントが紹介されており、自社でのダイバーシティ取り組みを推進する際に参考になります。

8. ダイバーシティ推進における製造業の課題

ダイバーシティ...