「身(み)も蓋(ふた)もない」という言葉を聞いたり、使ったりする事はありますか?

意外と考えたことが無いと思いますが、「身」と「蓋」とはいったいどの部分を指すのでしょうか?

この記事では、身近なコトバから「ものづくり」に思いを巡らせてみたいと思います。

1. 「身も蓋もない」という言葉について

「身も蓋もない」という言葉は、直接的であるがゆえに場にそぐわない言葉を指して使われることが多い表現です。その意味は「ぶっちゃけ過ぎて、言葉にならないほど正直なこと」ということです。

語源については諸説ありますが、「身」は自分、「蓋」は覆い隠すもの、という意味で、「身を隠すものがないほど正直だ」という意味から「身も蓋もない」という表現が生まれたとされています。

「身も蓋もない」という言葉は、直接的でありながらも、強い表現力があるといえます。

2. 身も蓋もない状態とは

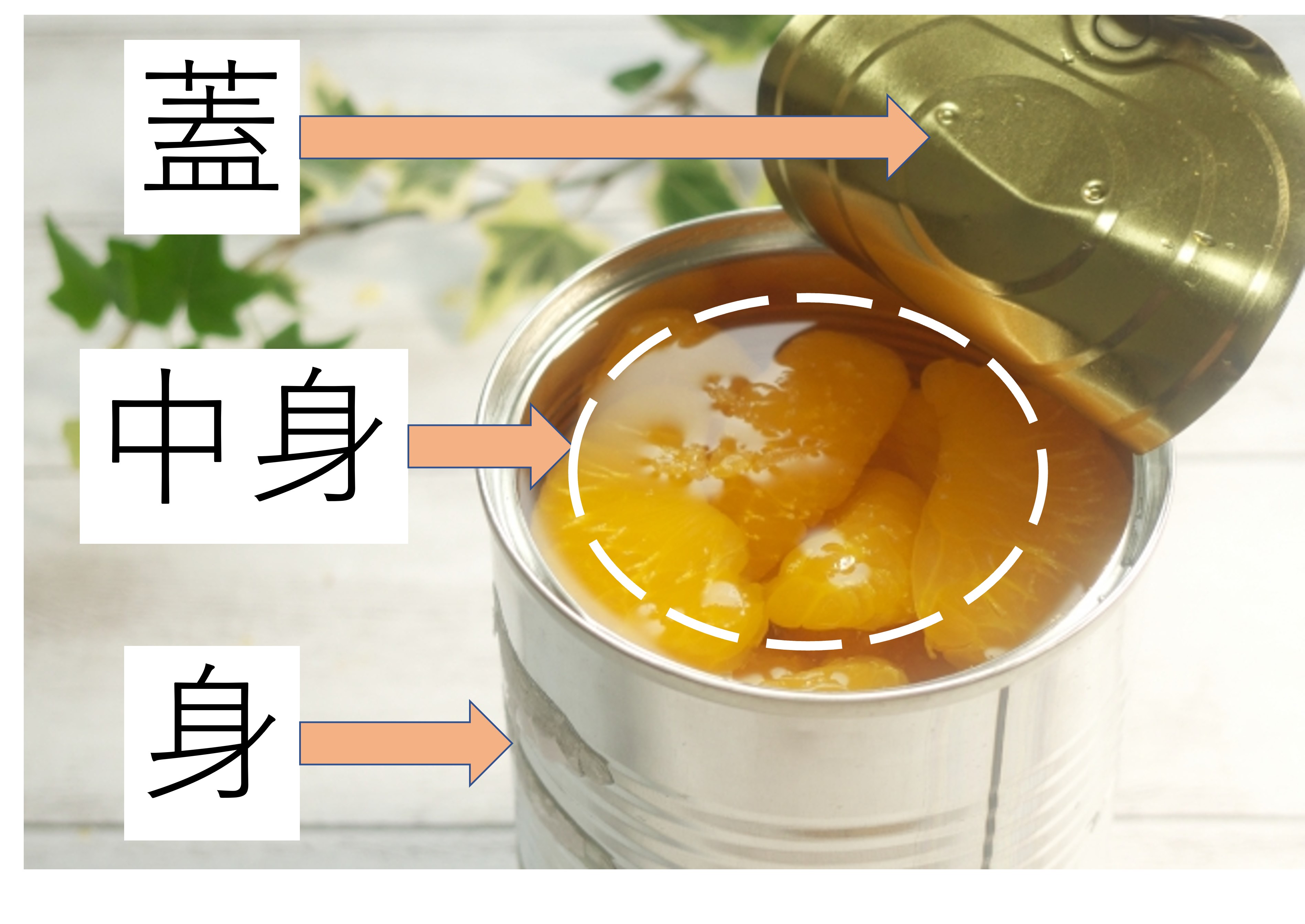

身近なものとして「缶詰」を例に、身も蓋もない状態を考えてみました。

・缶詰の「身」とは、缶詰の本体を指します。

・缶詰の「蓋」とは、缶詰の開閉部分で、缶の上部を覆っている蓋のことを指します。

・「身」の中に入っている物を「中身」と言います。

写真2、缶詰の「身」と「蓋」と「中身」

身と蓋が無いという事は、中身だけの状態です。

という事は「身も蓋もない」という事は、中身がむき出しということで、前項で紹介した「ぶっちゃけ過ぎて、言葉にならないほど正直なこと」という事に通じます。

え、この記事って「ものづくりに関する事」でしたよねなんて思わないでいただきたいです。それこそ「身も蓋もない」です。

3. ちょっと小話「缶詰の歴史」

身も蓋もないというコトバから缶詰に繋がったところで、缶詰の歴史について紹介したいと思います。

■世界の缶詰の歴史

1810年に、英国のピーター・デュラントによって世界初の缶詰が発明されました。彼は肉の保存に関する問題に取り組み、缶詰を封印するための特別な缶詰シーラーを開発しました。その後、缶詰は、19世紀半ばにはヨーロッパとアメリカで広く普及し、20世紀には缶詰産業が急速に成長しました。

■日本の缶詰の歴史

日本においても、明治時代に缶詰が導入されました。1871年、長崎で松田雅典という人がフランス人Leon Duryの 指導で、いわしの油漬缶詰を作ったのが始まりとされています。1877(明治10)年には、北海道で、日本初の缶詰工場、北海道開拓使石狩缶詰所が誕生し、 同年10月10日にさけ缶詰が製造。当初は、缶詰は輸出用の品として製造され、アメリカやヨーロッパの市場で人気を博しました。その後、日本国内での缶詰が普及に影響を与えたのが広島での缶詰製造の取り組みで、1883年に脇隆景、逸見勝誠が広島で工場を開業したのを機に複数の工場が立ち上がりました。当時の広島は日本有数の軍都であり、1885年に軍への納品を行ったことで生産規模が拡大しました。そして缶詰は戦後の復興期には、食糧難に対応するために重要な役割を果たしました。

■世界で初めて日本人が成功させた「みかんの缶詰」

昭和の初めころ、広島の加島正人がみかんの缶詰化に成功し1928年にみかんの缶詰サンプルをイギリスに持ち込んで好評を得た。それ以降1970年代までみかんの缶詰は日本の独占商品として世界中に輸出されることとなりました。

イギリスにサンプルを持ち込んだのはキユーピーマヨネーズ創業者の中島董一郎氏。中島は1932年に広島に缶詰工場を開業。これが現在のジャム・缶詰大手のアオハタです。

4. 日本の缶詰に関係する技術など

現在では、缶詰は世界中で広く使用されており、長期間の保存が可能なだけでなく、便利で使いやすい食品容器として愛されています。

これら缶詰には高品質かつ安全な缶詰を生産するための先進的な技術があります。以下に、代表的な技術や特徴をいくつか紹介します。

■「身」関連

缶詰の身に使われる素材は顧客ニーズや加工技術の進化により多彩になっています。

- ガラス缶

ガラス缶は、食品を保存するための最も古くから使われてきた素材の1つです。ガラス缶は、食品の風味や質を保つために最適であり、特にソースや調味料などの保存に適しています。

- スチール缶

スチール缶は、非常に強くて頑丈な素材で、食品を長期間保存するために最も一般的に使用されています。スチール缶には、内部に保護性コーティングが施されています。

- アルミニウム缶

アルミニウム缶は、軽量で頑丈な素材で、主に飲料や缶詰の野菜などの保存に使用されます。アルミニウム缶は、リサイクルされやすいため、環境にも優しい素材です。

- プラスチック缶

プラスチック缶は、軽量で耐久性があり、一部の食品の保存に最適です。プラスチック缶は、スチール缶よりも柔軟で、形状が変えられるため、非常に人気があります。

- ラミネート缶

ラミネート缶は、アルミニウムやプラスチックなどの異なる素材を組み合わせて作られます。ラミネート缶は、特に乳製品やペットフードの保存に適しています。

■「蓋」関連

缶詰の蓋の種類は顧客ニーズや加工技術の進化により多彩になっています。

缶切りを使って開封する従来型の蓋のほかにも以下のような蓋のタイプがあります。

- プルトップ蓋

プルトップ蓋は、指で引っ張って開封することができる蓋です。一般的に、アルミニウム缶に使用されます。

- ステイオンタブ蓋

ステイオンタブ蓋は、缶詰の蓋を引っ張ることなく開封することができる蓋です。一般的に、スチール缶に使用されます。

- スクリューキャップ蓋

スクリューキャップ蓋は、ボトルのようなスレッド部分とキャップで構成される蓋です。一般的に、プラスチック缶に使用されます。

- フリップトップ蓋

フリップトップ蓋は、指で押すと開封することができる蓋です。一般的に、ガラス缶に使用されます。

- ベル缶蓋

ベル缶蓋は、蓋全体が缶詰に密着するように作られています。一般的に、ガラス缶に使用されます。

- ツイストオフ蓋

ツイストオフ蓋は、蓋を回して開封することができる蓋です。一般的に、ガラス缶やプラスチック缶に使用されます。

■「中身」関連

- 高温高圧殺菌技術

日本の缶詰製造には、高温高圧殺菌技術が使われています。これは、食品を缶に詰めた後、高温(1...

![[エキスパート会員インタビュー記事]半導体業界の改革者、技術とビジョンの融合(友安 昌幸 氏)](https://assets.monodukuri.com/article/jirei/2239/12c5f9da-5e37-476e-866e-51c115f17770-thumb.png?d=0x0)