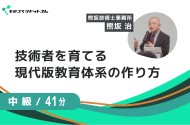

社内研修を企画・開催した時「研修効果がわかりにくい」「講師と受講者に距離感が出てしまっている」「教育担当、講師のリソース不足を感じる」(株式会社ジェイック調べ)などの声を聞きますが、これらは担当部門が直面する普遍的な悩みでもあります。社外から専門講師を招く以外に、企画に携わる社員やOBが講師を担うことが多い現状を踏まえ、受講者と対面する『講師』を取り上げます。用意した資料を丁寧に伝えるだけでは受講者との距離は縮まりません。研修の真の目的はどこにあるのか意識したいポイントを解説していきます。

【目次】

1. 企業戦略は「人材」から「人財」へ

2. 講師として大切なこと

3. 講師自らが楽しむ

1. 企業戦略は「人材」から「人財」へ

(1)企業価値を高める

企業の成長に欠かせない新規事業や設備投資の資金源は、銀行などの投融資や社債・株式によって調達されています。企業は、投資先として魅力ある経営をしていることをアピールし、企業価値を高める必要があります。

(2)注目される「人的資産」

金融商品取引法は、株式を発行している企業に対し、決算後の企業状況をまとめた『有価証券報告書』の提出義務を規定しています。2023年3月から大手4000社を対象に「人的資産」の情報を報告する義務が新たに加わりました。企業の社会的貢献に属する「人的資産」は、新技術などの実体をもたない無形の資産とされ、企業価値を高める不可欠な条件として投資家の関心は高まっています。管理する「人材」から主体的な「人財」へ企業がどのように取り組んでいるか、結果や効果をデータ化したしたものが「人的資産」です。

(3)「人財育成」が背負うもの

社員教育は企業成長の先端をダイレクトに担う場となります。社員教育を実践する研修では、情報の共有や周知徹底する場というだけでなく、主体的な人財への成長に関わっているという意識を持つ必要があります。最近ではe-learningやリモート研修などインターネットを利用した学び方も増えました。しかし、社員の交流を副次に求めたとき、対面教育に期待する声は健在で、経営規模に関わらず増加する傾向にある社内研修の役割は重要といえるでしょう。

2. 講師として大切なこと

(1)テーマを理解する

なぜこの研修が必要なのか、今なぜこのテーマなのか、なぜあなたに必要なのか。研修テーマの背景を十分に理解しておくことが重要です。配った資料など情報を丸暗記させることに意味はありません。受講者の信頼を得、納得した共感の先に受講生の行動変容への期待が高まります。

(2)導く

講師は「導く役目」であると意識しましょう。導くには相手を観察しなければなりません。情報を伝え、資料を上手に読み上げるだけでは受講者を置いてきぼりにしてしまいます。研修の主役は受講者です。研修時間内に到達したいボトムアップ的な目標はありますが、受講者に寄り添い何が不明なのか配慮する姿勢は重要です。限られた時間の中で信頼関係を築ければ受講者との距離がぐっと縮まります。

(3)能力開発の4ステップ

能力開発には、4つのステップがあるといわれています。①「知ること」②「理解すること」③「できるようになること」④「人に教えられるようになること」です。受講者の層や取り上げるテーマを考慮しながら狙う開発ステップを決めると、研修の到達点が明確になり、効果を分析しやすくなります。

(4)本来の目的を迷子にさせない

研修実績ばかりに注目が集まると「短時間で」「1回で」「同時に複数のテーマ」など効率や結果を重視しがちですが、それは受講者に情報の詰め込みを強いることになり、負担と混乱が生じます。「人の成長はスピードとは対岸にあるのだ」くらい構える余裕を持つべきでしょう。

3. 講師自らが楽しむ

(1)演じる必要はない

講師はその場の誰よりも深い知識を持ち人格者たる役を任じさせられると考えがちですが、多様性の時代に何が正解か言い切れませんし、専門知識などの情報は日々更新されています。講師には威厳が必要だと背伸びすると、受講者は案外その違和感に気づいてしまうものです。逆に、生徒が知っていることを教えてもらうくらいの気持ちで受講者に接すれば、自分の体面を気にする必要はなくなります。

(2)ライブ感

講師の醍醐味は瞬発力です。言葉を発しながら、受講者のサインを受け取り、質問によっては知識を総...