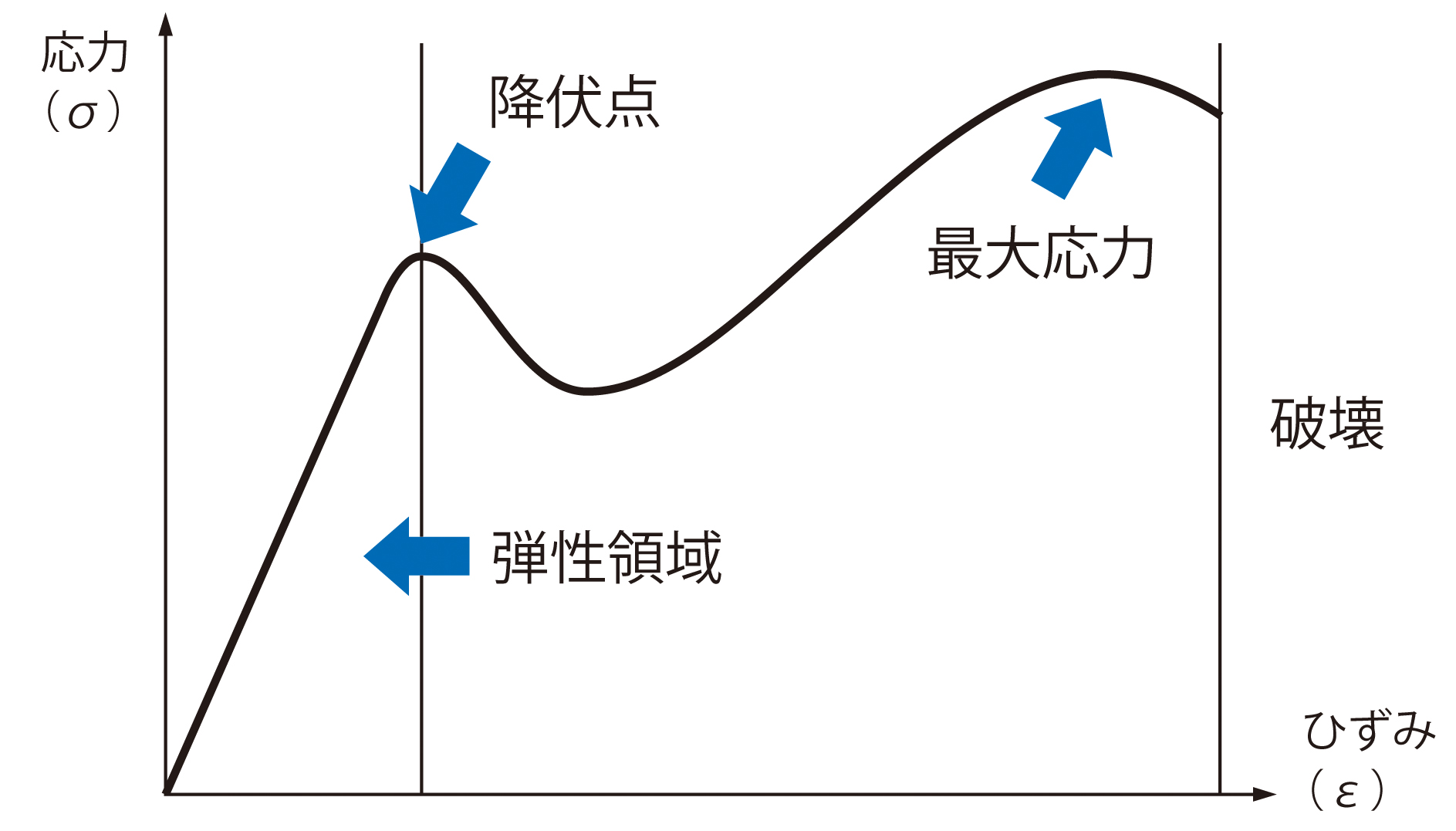

「ひずみが生じる」という言葉は日常生活でも、社会や組織、制度などにさまざまな支障が起きることを指して使われますが、工学的には明確な定義があります。ひずみとは何か?応力との関係についても解説します。

▼さらに深く学ぶなら!

「ひずみ」に関するセミナーはこちら!

※本記事を執筆した専門家「嶋村良太」が提供するセミナー一覧はこちら!

ひずみとは

ひずみとは、物体に引っ張る・押すなどの力を加えた時の変形量の、元の長さに対する割合を示す値です。物体に引っ張る力を加えた場合には、引っ張った方向に伸びる変形が生じます。この時に伸びた量が変形量、これを元の長さで割った値がひずみとなります。

「ひずみが生じる」とは

「ひずみが生じる」とは、物体に力を加えた時にその物体が変形することです。その際に例えば変形量は同じ1mmでも、元の長さが10mmのものと20mmのものでは材料にかかる負担、すなわち壊れやすさが異なります。そこで材料にかかる負担を評価する指標として、元の長さに対する変形量の割合である「ひずみ」の値を用いるのです。

ひずみを表す単位

ひずみは変形量の元の長さに対する割合、すなわち長さを長さで割った値なので、単位のない無次元量になります。なお値に100をかけて%で表す場合もあります。

ひずみの種類と計算式

ひずみには、それぞれ力の方向が異なる縦ひずみ、横ひずみ、せん断ひずみがあります。引っ張ったり押したりする力と同じ方向のひずみが縦ひずみ、その力の方向に垂直なひずみが横ひずみです。せん断ひずみは、せん断力を受けた時に生じる断面をずらすような変形を示す値です。

ひずみを表す基本の式

この3種類のひずみは、それぞれ以下のような式で表されます。

縦ひずみは次の式で表されます。

ε=λ/L

ε:縦ひずみ

λ:変形量(引っ張りひずみでは伸びの量、圧縮ひずみでは縮みの量)

L:元の長さ

横ひずみは、縦ひずみと同様に次の式で...