1. レオロジーとは

私たちが使う身の回りのほとんどの材料は流れる性質を持っています。非常に長い時間をかければ不動に見える岩や大地も実際には流れていきます。もちろん、それぞれの材料ごとに流れやすさは異なります。この流れる特性の違いを測定、比較する学問がレオロジーです。

図1.氷河の流れ

レオロジーはしばしば「お触りの科学」とも呼ばれます。これは、人間の五感が優れたセンサーとして使え、その中でもとくに触覚は優れており、手触りで物質の違いを直感的に感じ取れることに基づいた言葉です。

図2.五感のイメージ

しかし、この直感的な違いを材料や商品の開発に役立てるのは難しいことです。なぜかというと、直感的な違いは主に定性的なものであり、定量性が欠けている場合がほとんどだからです。なんとなく違いがわかったからと言っても、うまく比べることは困難です。

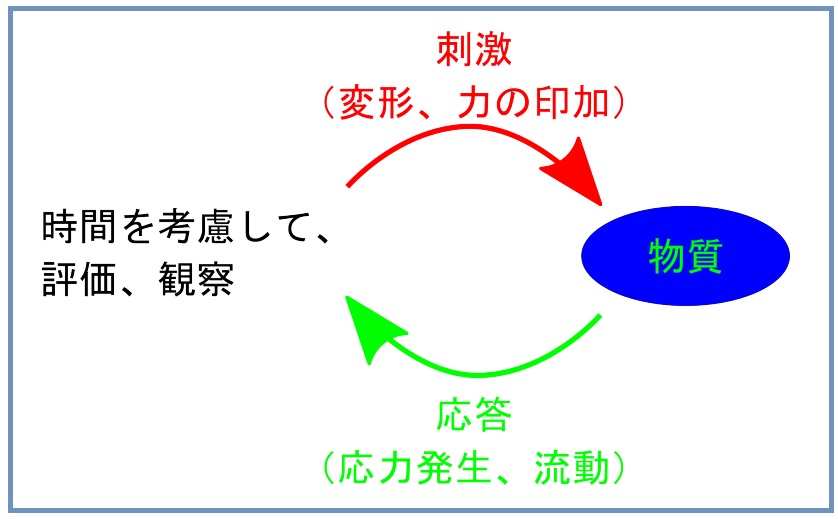

図3.レオロジーのやり方

2. 目指すもの

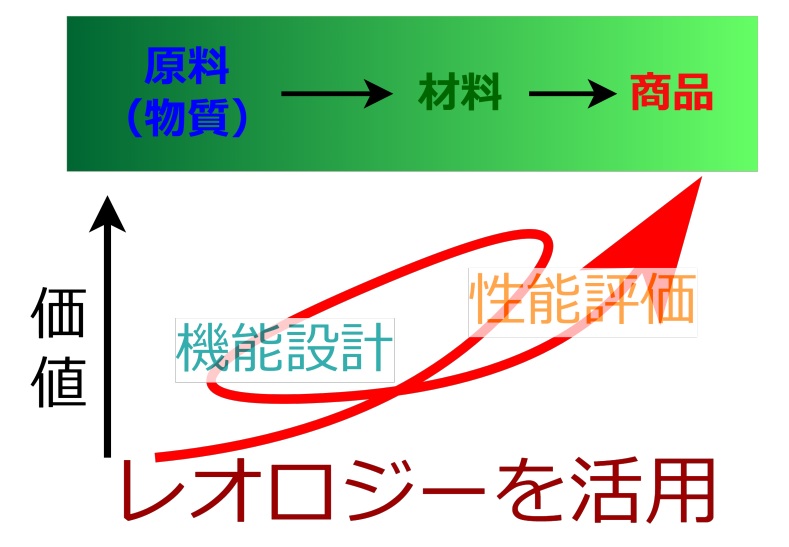

レオロジーの本質を理解することで、さまざまな材料の違いを明確に区別する方法をイメージできるようになります。また、それらの違いを活かした材料の設計のヒントも得られます。

図4. 活用のイメージ

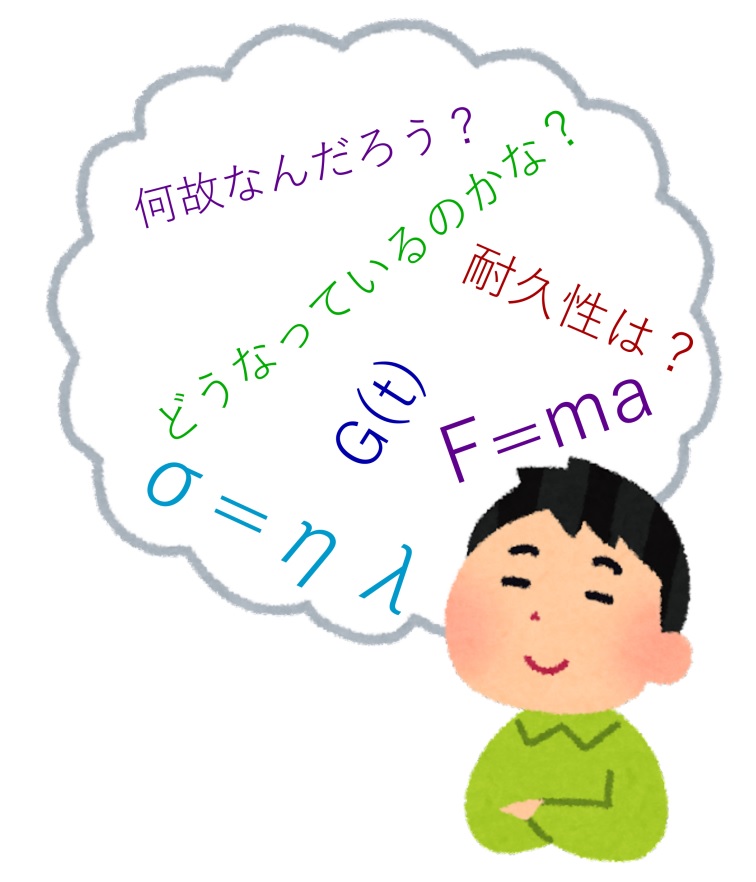

直感的に感じる違いを明確な理解に結びつけるため、ここでは「箇条書き」や「図解」を多用します。これにより、抽象的な概念だけでなく、具体的なイメージとして理解していただけることを期待しています。また、数式だけに頼るのではなく数式が示す内容を説明することで、イメージと数式を関連付けていきます。ここでは、レオロジーを実践的に理解し、多くの材料が持つ「流動と弾性」という 2 つの側面を実際のイメージとして理解するための基本を提供します。

図5. イメージと数式

3. 自己紹介

私はもともと合成化学を専攻し、1986 年に化学系材料のメーカーである東亞合成株式会社に入社しました。入社当初は新規構造を有する材料の合成と、各種の光硬化型材料の研究開発に携わってきました注1)。

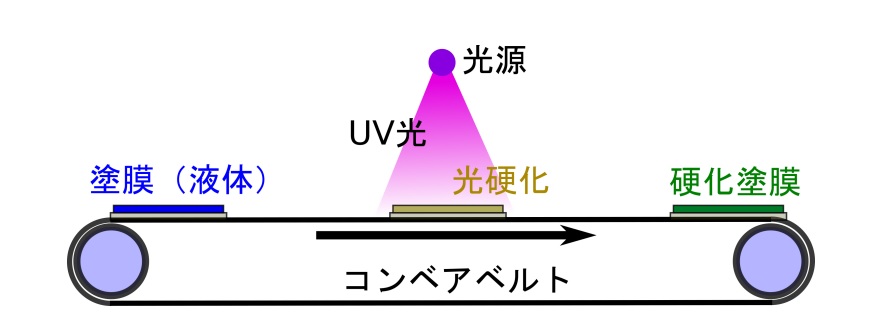

図6. 光硬化型材料とは

注1)光硬化型材料とは、図 6 に示したように、光の照射により液状樹脂を硬化させる技術です。

開発において自ら合成した材料の特性評価を行う過程で、レオロジーを含む各種の材料評価技術を学ぶ機会に恵まれました。とくに、オキセタンという官能基に注目した新規材料の開発では、その材料が持つ特性を効果的に伝えるためさまざまな評価手法に取り組みました。レオロジーを活用した評価は、液体が固体に変化する光硬化技術に非常に有効でした。これらの経験から「化学の有用性を新たなものを創り出す技術として」何度も認識しました。同時に「事象を客観視しながら普遍性を尊重する考え方」の重要性を強く感じました。そして、そのような場面でもっとも役立ったのは、レオロジーから学んだマクロな応答をミクロな化学構造に結びつける想像力でした。このような経験を皆さんに共有できることを楽しみにしています。

【略歴】

– 北海道大学で合成化学系の高分子化学を専攻

– 卒業後、東亞合成株式会社に入社し、現在に至る

• 研究・開発歴

– 有機合成をベースとした各種の光硬化型材料の研究開発に従事していました。

– 機能性材料の特性評価を通して、レオロジー等の評価技術の重要性を痛感しました。

– 現在は、主にシミュレーションやレオロジーを中心に研究活動を続けています。

• モットー

– 「化学をベースに、尤もらしく」

– 「物理、数学、統計の考え方を利用して」

4. 解説記事の進め方

この解説記事では、研究開発に役立つレオロジー関連の基礎的な事項をしっかりと押さえつつ、直感的に理解していくことを目指して説明します。

以下の点に注意しながら進めます。

* 進め方のポイント * イメージしやすい、直感的な理解を目指す。

* 全体を俯瞰した概念的...