第1章 レオロジーとは

第1章では、レオロジーという「考え方」についての説明から始めます。この章で取り上げる内容です。

【この章で取り上げる内容】

- レオロジーの歴史的背景を振り返り、その流れを確認します。

- 具体的なレオロジーのやり方について説明します。

• 会社の仕事とレオロジー

- 会社の仕事とレオロジーの関わりについて考えてみます。

- 商品を作り出すときの有効性について見てみます。

• 人の感覚とレオロジー

- レオロジーは「おさわりの科学」とも言われています。

- 人間の五感が大事であることを再確認し、判断基準についても説明します。

• レオロジーを理解するために

- レオロジーの理解を妨げる要因について簡単にまとめます。

- オススメの理解へのアプローチについて紹介します。

1. レオロジーとは?

レオロジーという言葉のはじまりを確認し、その考え方を概観しましょう。

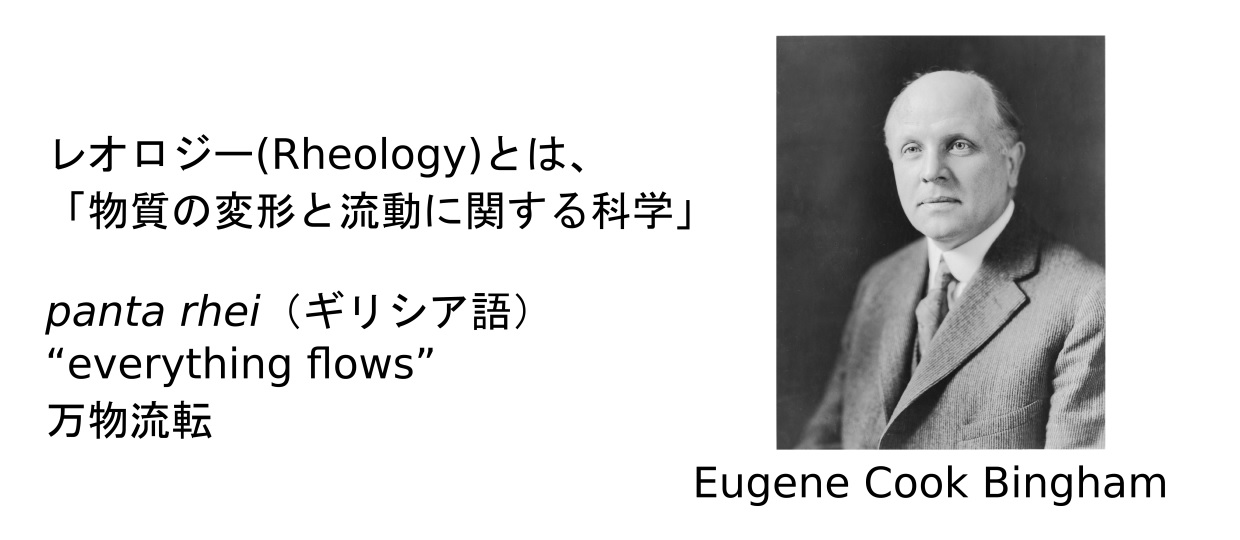

1.1 レオロジーの始まり

1929 年にアメリカでレオロジー学会 The Society of Rheology (SOR) が設立されました。中心的な人物は E.C. Bingham で、この言葉は彼が作り出したものです。『Rheo-』はギリシア語の “panta rhei”(万物流転)から引き、学問の分野を意味する「-logy」と組み合わせたものです。そして、レオロジーを「物質の変形と流動に関する科学」として定義しました。日本ではその約 20 年後の 1951 年に第 1 回レオロジー討論会が開催され、学会としてのレオロジー学会が設立されたのはさらに 20 年以上後の 1973 年です。学問としての歴史はそれほど古くはありませんが、その後も発展し、現在では多岐にわたる分野で適用されています。

図1. レオロジーの創始者

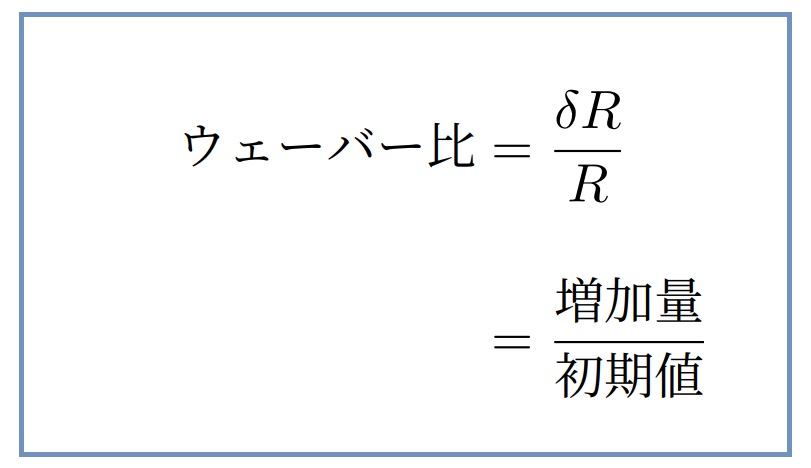

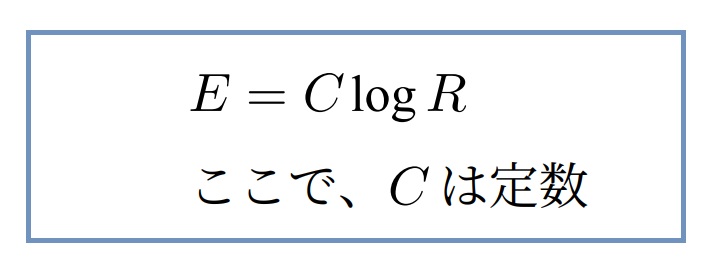

1.2 レオロジーの手法

物体の変形や流動に関する物理学は古くから存在し、弾性論は Hooke の法則に基づき弾性固体を、流体論は Newton の法則に基づき粘性を持つ単純な流体を対象にしていました注1)。レオロジーは、弾性固体や粘性流体などの「理想的な物体」に限定されず、日常で遭遇する一般的な物質や材料を対象に含んでいます。つまり、物質の変形と流動に関する事柄をすべて取り扱う学問であり「物理学、化学、生物学、地学、医学、薬学、農学、食品学、家政学、そして時には心理学まで」と幅広い学問分野にまたがる学際的な学問です。

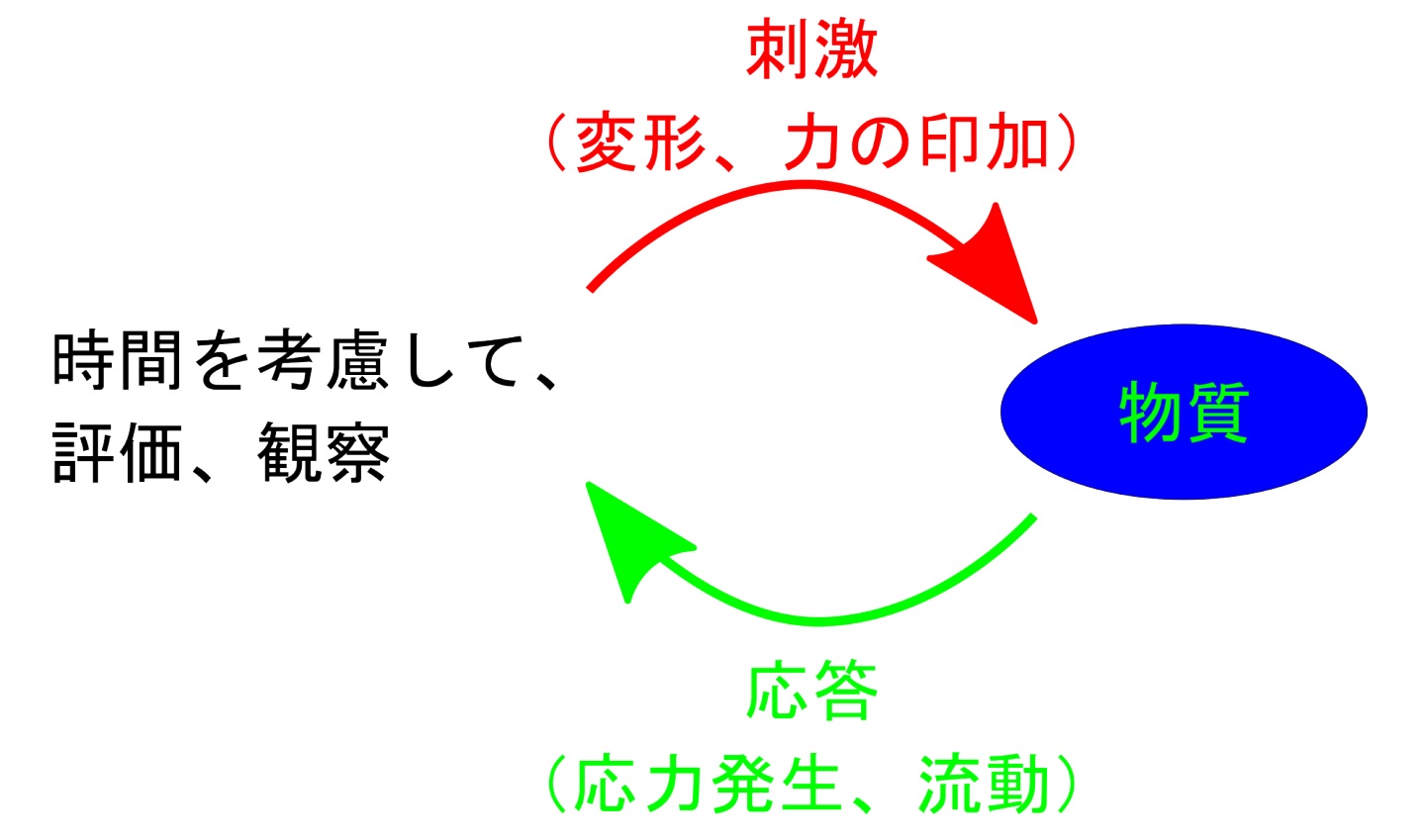

レオロジーは科学の一分野として提唱されましたが、物質や材料の特性を変形や流動というキーワードで評価できるため、実学としても工学的な意義があります。こうした理由から、レオロジーは広く活用されるようになりました。具体的な測定方法は、物質に外部からの刺激を与え、それに対する変形や流動を測定することです。一般に、この刺激は物質に力や変形を加えることであり、応答としては時間を意識しながら物質の流動や返ってくる力注2)を測定します。そして、このような測定を通じて、物質のさまざまな特性を比較することが可能になります。この考え方を簡単に書き直すと、図.2に示したようになります。

- 注1) Hooke の法則および Newton の法則については、後ほどきちんと説明しますので安心してください。

- 注2) このあとに詳細を学びますが、このときの返してくる力は「応力」という物質内部での内力と呼ばれるものとなります。

図.2 レオロジーのやり方

2. 会社の仕事とレオロジー

ここでは、レオロジーが関連する多様な分野を確認し、その多様性を会社の業務にどのように活かすかについて考察します。

2.1 レオロジーの関連分野

現在もレオロジーの適用範囲は広がり続けており、たとえば、レオロジー討論会には多様な学会が協賛しています。これからも多岐にわたる分野での応用が期待されます。関連学会は多様であり、レオロジーが学際的な特性を持つことが分かります。それぞれの学会は、化学、物理、生物、化学工学、応用物理、流体力学、地球物理学など多岐にわたります。

2.2 会社の業務とレオロジー

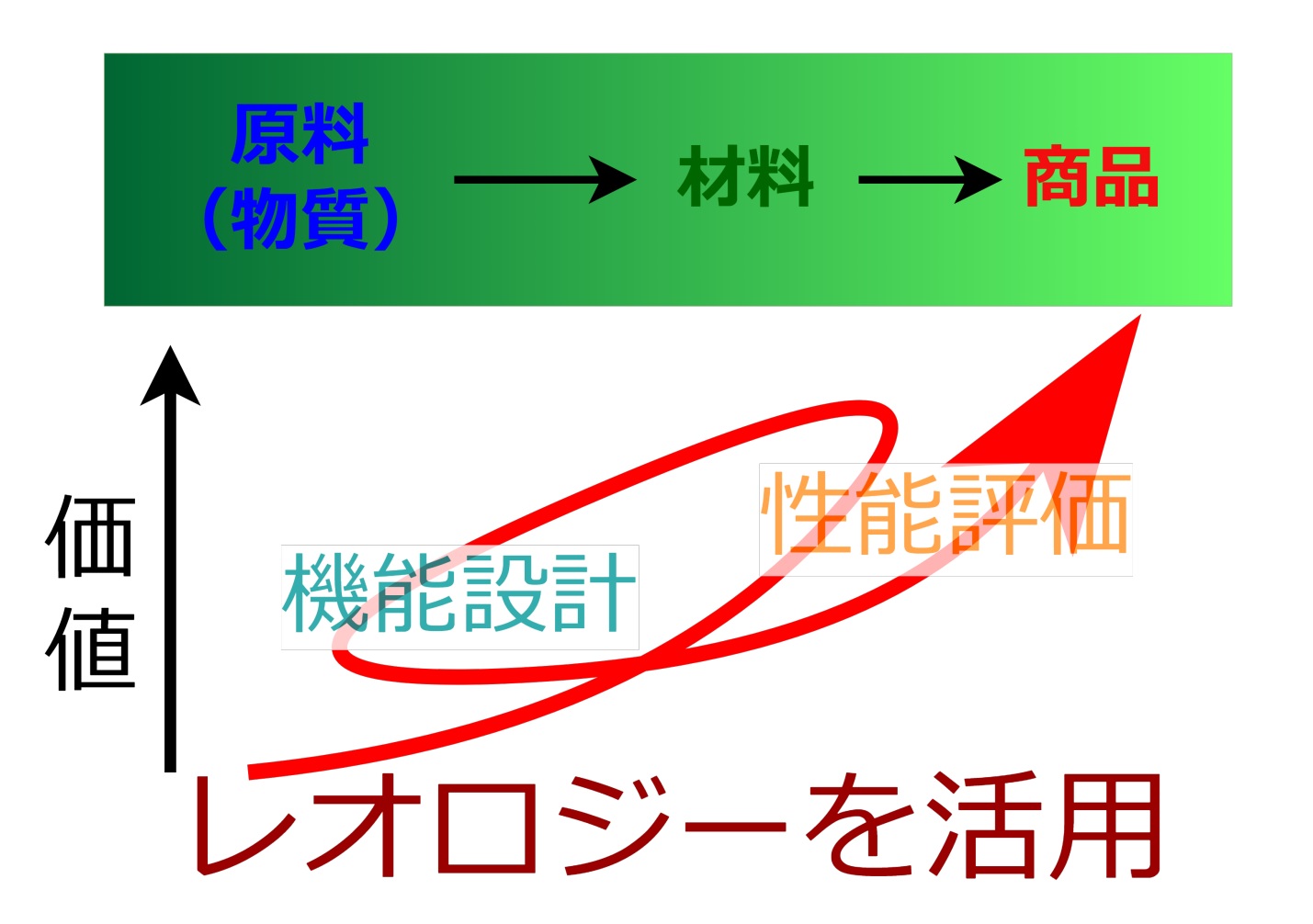

次に、会社の業務とレオロジーの関係を考えてみましょう。皆さんの多くは、会社に勤務されていると思います。会社は一般に営利団体であり、商品を製造・販売することで利益を生み出し、社会的な意義を果たしています。商品開発において、原料から商品へと価値を付与する過程で、レオロジーを活用して特性を評価・設計していくことが一般的です。これが、商品化におけるレオロジーの一例です。

図.3 レオロジーの活用

2.3 レオロジーと商品

レオロジーは物質の特性評価に役立ちます。食品工学における食感の定量化や触感の評価、靴やゴルフクラブの力学特性評価、液体の流動特性評価など、商品の設計に役立つ例があります。レオロジーは、定性的な物事の評価に非常に有効な方法です。

• 人間の心地良さの定量化にレオロジー的感覚で評価

- 食品工学における「舌触り」や「のど越し」のような食感の定量化。

- 肌触りの良い下着やノビの良い化粧品のような触感の定量化

• 原料、材料の機能設計にレオロジーを利用

- ショックのない運動靴やよく飛ばせるゴルフクラブのような力学特性の評価

- 塗り易くて液だれしない塗料のような流動特性の評価

3. 人の感覚とレオロジー

前節では、レオロジーが人間の心地良さなどの感覚を評価する手段として使われる例を示しました。ここでは、その点についてもう少し詳しく考えてみましょう。

3.1 オノマトペとレオロジー

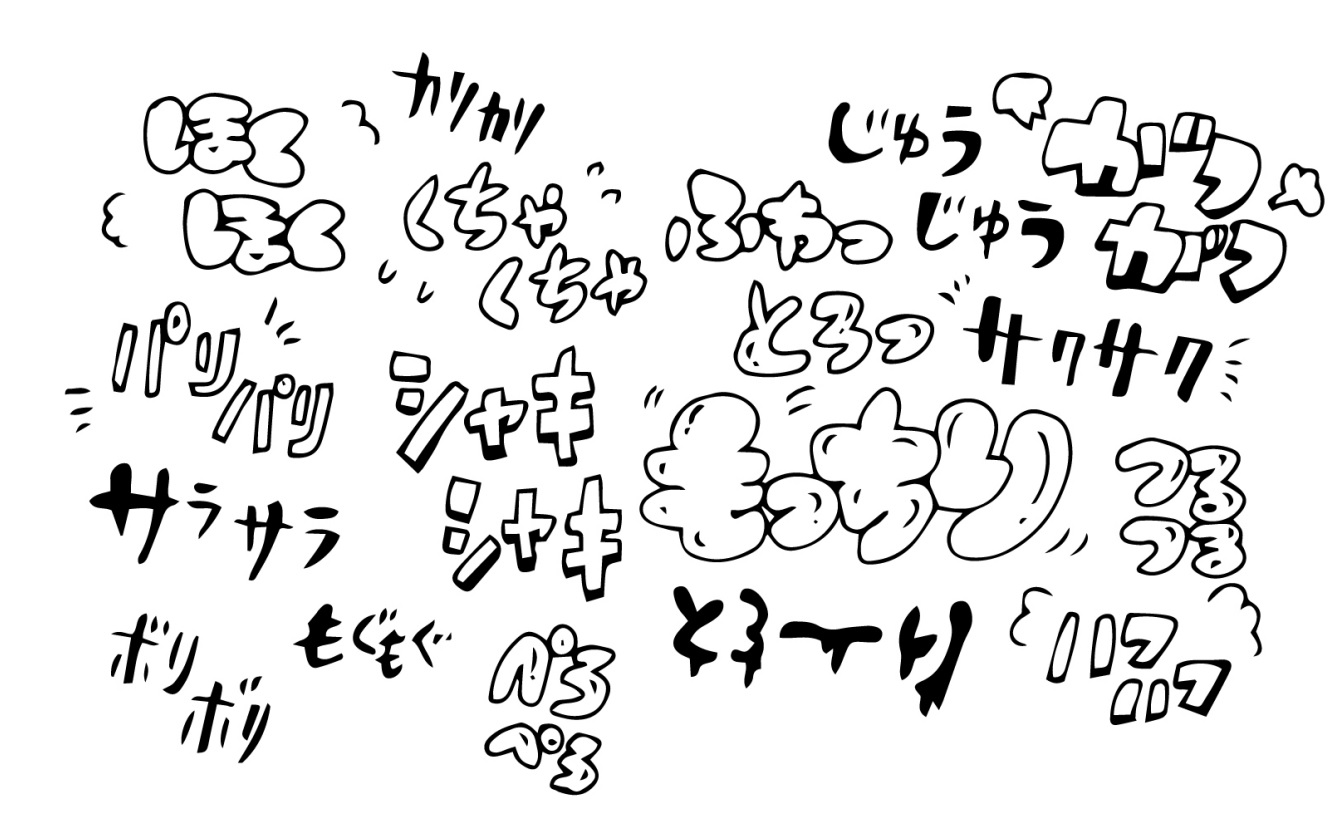

オノマトペは、状態や感情を言葉で表現するものであり、この豊富な語彙が日本語の特徴の 1つとなっています。たとえば、手触りを表す言葉として「テクスチャ」という言葉もあります。食品の食感を表現する際にも、テクスチャを表すオノマトペが頻繁に使われます。

図.4 食感に関わるさまざまなオノマトペ

レオロジーに関連する物性を表す言葉としては「サラサラは低粘度、ドロドロは高粘度」といった表現や「...