1. ワイガヤとは

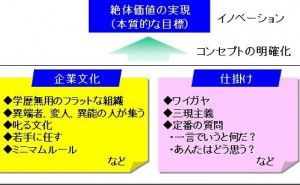

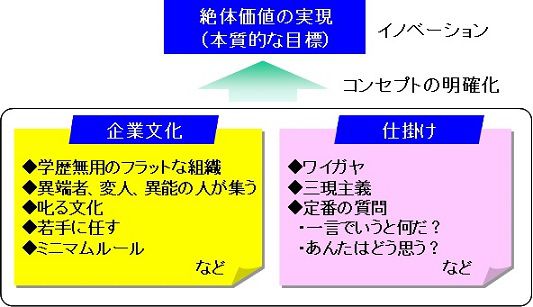

ホンダの「ワイガヤ」について、ホンダOBは、「イノベーションを加速する仕掛けの一つである」と言っていました。イノベーションとは、従来技術の延長ではなく、これまでに全くなかった新たな価値(絶対価値)を実現することです。ホンダのワイガヤは、通常は「ワイワイ、ガヤガヤと活発に議論するブレーンストーミングである」と理解されているようです。しかし、知人のOBから聴いたところ、通常の会議とは全く異なることが分かりました。社外で開催し、3日3晩の合宿を実施しているのがワイガヤなのです。参加人数は、7~8人ぐらいがベストだそうです。図1に、ホンダイノベーションの見取図を整理してみました。

図1 イノベーションの見取図

2. テーマの設定法

テーマもさまざまですが、議論のフェーズもさまざまのようです。例えば、新車のコンセプトづくりを例にあげると次のようになります。最初はごく漠然とした議論から始まって、コンセプトが固まるに従って具体的になっていきます。何回もワイガヤを重ねることになります。新しい価値やコンセプトをつくり出すことを目指すため、本質的な価値にまでさかのぼって議論することになります。だから「ホンダは何のためにあるのか」とか、「自動車会社は社会にどんな貢献ができるか」という議論がよく出てくるようです。

3. どのように議論するのか

合宿の3日3晩のうち、1日目はみんな元気です。自分の意見を主張し、まわりを説得するが、簡単に説得されないから議論は白熱します。2日目になると、人の意見を理解しようとし始めます。他者の意見を理解した上で、自分の主張を深めていきます。そして、3日目に入ると、論理的な意見が出尽くして、みんな疲れてきます。初めのころの意義と3日目の意義ではレベルが違っており、議論は確実に深まります。議論が、前進したり、後退したりしながら、論理の枠を超え、創造的な領域に入っていきます。ここから、...