▼さらに深く学ぶなら!

「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら!

「新規事業のアイデアを出そうとまずブレストをやりました。そうしたらこのようなアイデアが出ました。」クライアントのA社で新規事業の推進会議をしていた時です。私はコンサルタントとしてその場に参加していましたが、テーマ創出の進捗状況についてA社のご担当から冒頭のような説明を受けたのです。説明するまでもないと思いますが、ブレストとは、ブレインストーミングの略。要約すると、ブレストには以下のようなルールがあります。

- 自由にアイデアをたくさん出す、質より量

- 他人の意見を否定しない、むしろ乗っかる

ブレストって言うと、よくやる手法というイメージがありますし、それだけにアイデアが出そうなイメージがあるかもしれません。逆にアイデアを出すのにそれ以外の手法は知られていないようにも思います。だから、A社でもブレストをすることになったのでしょう。しかし、ブレストについてはそもそも懐疑的な私。そのため発表者にこう尋ねました。「ブレストで出たアイデアについてお尋ねしたいんですが、良いアイデアだと思われているのですか?」そうすると、報告者の方は若干困った表情をしていました。言いにくそうに「いや、いいアイデアだとは思うんですけど、、、」と言葉をつまらせたのです。十数人いたその場が静まりました。

私はブレストに懐疑的とはいえ発表者を問い詰めるつもりはなかったので、否定するような言い方で質問したわけではありませんでした。努めてフラットに質問しました。実際にどうだったかが知りたかったのです。しかし、発表者の言葉をつまらせた様子に、結果が見えたような気がしました。いいアイデアではなかったのでしょう。それと同時に「やっぱりね」と思いました。

1. ブレストで出るアイデアとは?

やはり、ブレストは良いアイデア出しの方法ではないのです。ブレストで目的とされるのは良いアイデアですが、ブレストで出るのは「良いアイデア」ではなく「単なる思いつき」であることがほとんどです。なぜかと言えば、人のアイデアというのは、所詮見たもののコピーに過ぎないと思うからです。「芸術は模倣から始まる」とか「創造は模倣から始まる」という格言をご存知でしょうか?この格言のルーツについてはこのコラムでは省きますが、意味合いとしては、どんな偉大な芸術や創造の類も模倣が起点ということで「芸術や創造をしたいのであれば良いものを見ろ」ということです。

良いものを見たことがなければ芸...

▼さらに深く学ぶなら!

「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら!

「新規事業のアイデアを出そうとまずブレストをやりました。そうしたらこのようなアイデアが出ました。」クライアントのA社で新規事業の推進会議をしていた時です。私はコンサルタントとしてその場に参加していましたが、テーマ創出の進捗状況についてA社のご担当から冒頭のような説明を受けたのです。説明するまでもないと思いますが、ブレストとは、ブレインストーミングの略。要約すると、ブレストには以下のようなルールがあります。

- 自由にアイデアをたくさん出す、質より量

- 他人の意見を否定しない、むしろ乗っかる

ブレストって言うと、よくやる手法というイメージがありますし、それだけにアイデアが出そうなイメージがあるかもしれません。逆にアイデアを出すのにそれ以外の手法は知られていないようにも思います。だから、A社でもブレストをすることになったのでしょう。しかし、ブレストについてはそもそも懐疑的な私。そのため発表者にこう尋ねました。「ブレストで出たアイデアについてお尋ねしたいんですが、良いアイデアだと思われているのですか?」そうすると、報告者の方は若干困った表情をしていました。言いにくそうに「いや、いいアイデアだとは思うんですけど、、、」と言葉をつまらせたのです。十数人いたその場が静まりました。

私はブレストに懐疑的とはいえ発表者を問い詰めるつもりはなかったので、否定するような言い方で質問したわけではありませんでした。努めてフラットに質問しました。実際にどうだったかが知りたかったのです。しかし、発表者の言葉をつまらせた様子に、結果が見えたような気がしました。いいアイデアではなかったのでしょう。それと同時に「やっぱりね」と思いました。

1. ブレストで出るアイデアとは?

やはり、ブレストは良いアイデア出しの方法ではないのです。ブレストで目的とされるのは良いアイデアですが、ブレストで出るのは「良いアイデア」ではなく「単なる思いつき」であることがほとんどです。なぜかと言えば、人のアイデアというのは、所詮見たもののコピーに過ぎないと思うからです。「芸術は模倣から始まる」とか「創造は模倣から始まる」という格言をご存知でしょうか?この格言のルーツについてはこのコラムでは省きますが、意味合いとしては、どんな偉大な芸術や創造の類も模倣が起点ということで「芸術や創造をしたいのであれば良いものを見ろ」ということです。

良いものを見たことがなければ芸術は高まらない。私は、新規事業でも同じようなことが言えると思っています。どういうことかと言えば、ろくに調査もしていないのに良いアイデアなど出るはずがない、というものです。「ノーインプット・ノーアイデア」私はこう言っています。良い調査をしていないのに、良いアイデアなど出るはずがない、そういう意味です。そう、アイデアの前に調査なのです。

おそらくA社でも、調査なしにアイデア出しのためのブレストがなされたものと推察しました。そのため「やっぱりね」と思ったという訳です。「ブレストの前になにか調査しましたか?」とお聞きすると、小さな声で「いいえ」と答えられたのを記憶しています。「どんなアイデアが出たのですか?」とお聞きすると、言葉を詰まらせていました。くどいようですが、私は詰問口調で質問をしたわけではありません。あくまでフラットにお尋ねしました。

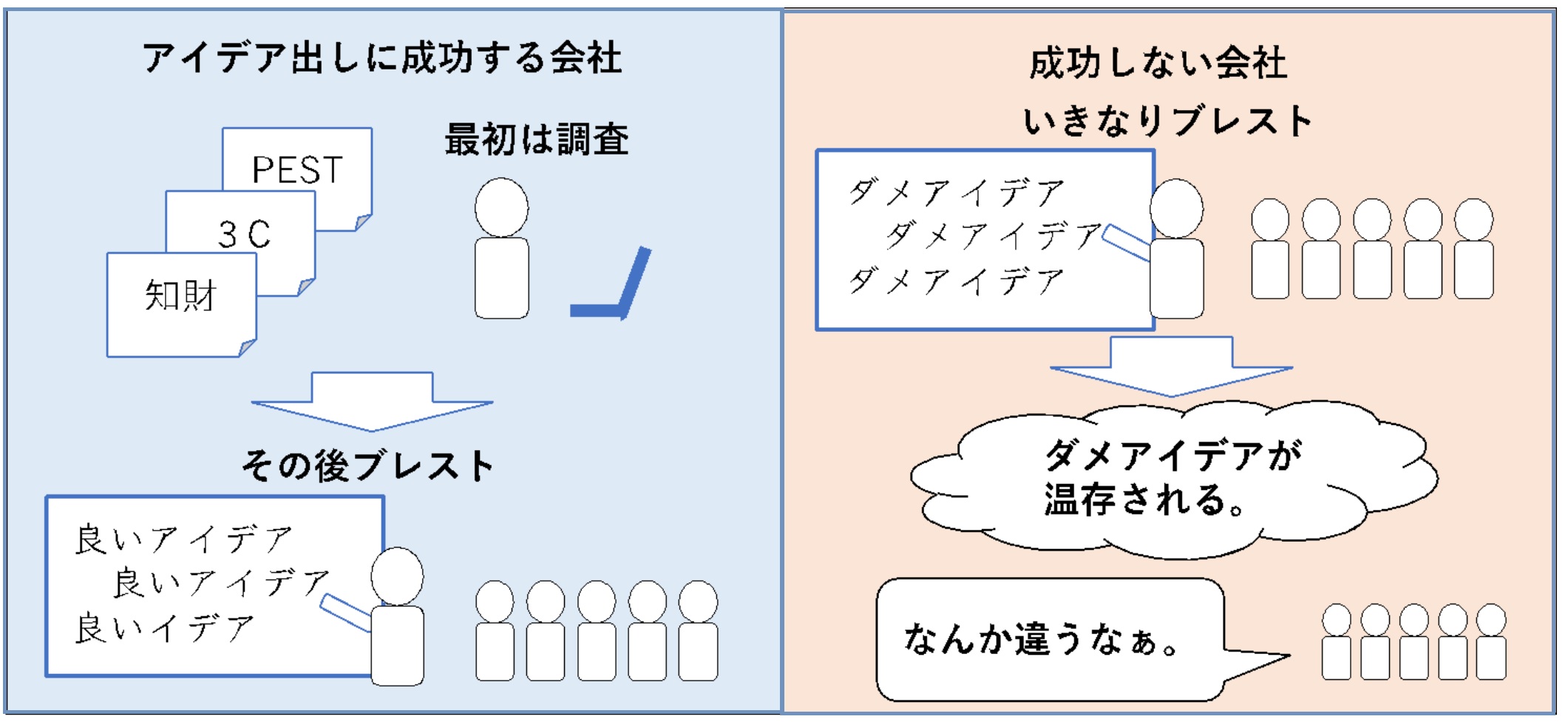

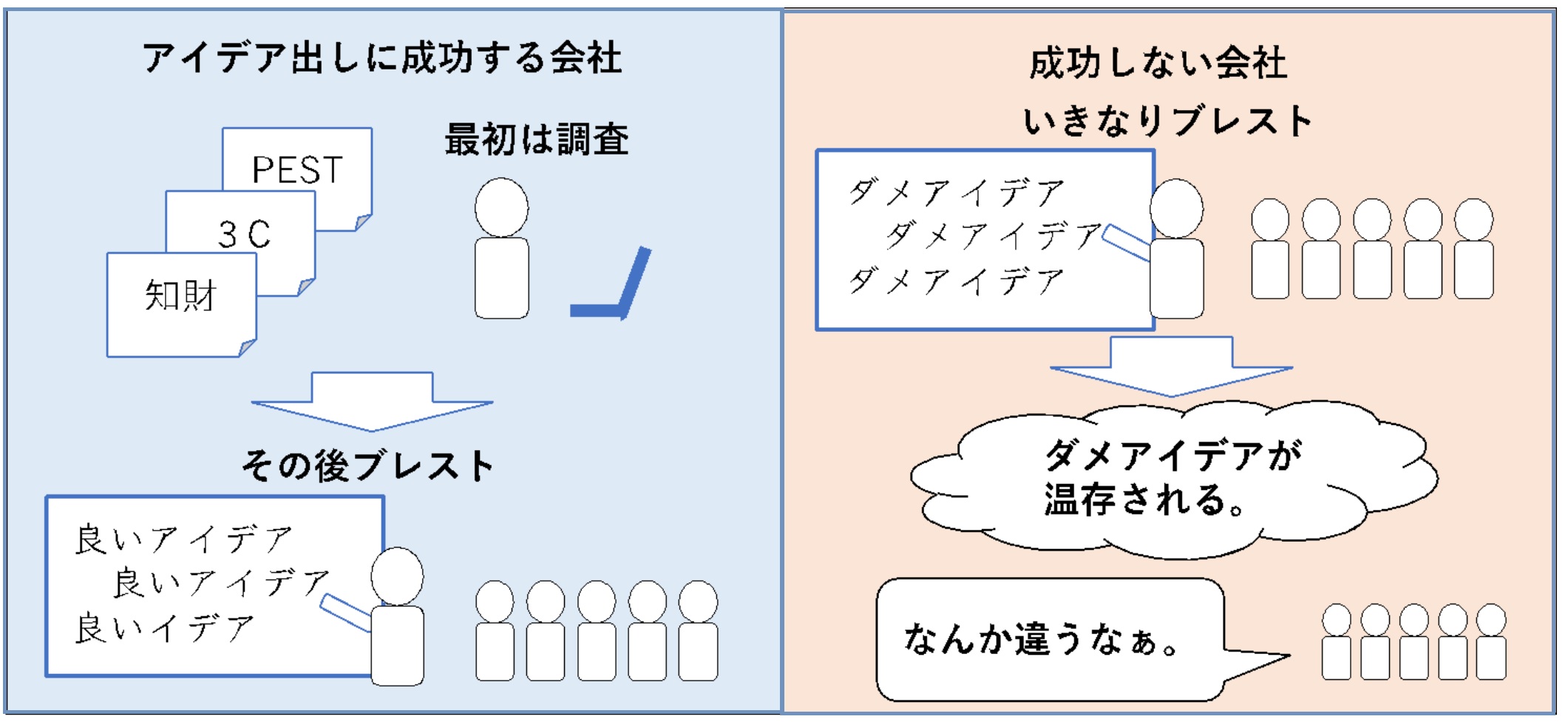

2. ブレストをするとどうなるのか?

一般的にブレストは準備せずにやることが多いと思います。また思いつきで話すのがルール。そのため皆思いつきで発言します。そのためそもそも良いアイデアではないのです。そしてブレストのルールがさらに結果を悪くします。上述したように、ブレストのルールの一つに「批判とか否定をしない」というものがあります。

これを運用すると、どんなにダメなアイデアも温存されるという結果につながるのです。ブレスト参加者は皆、ダメアイデアはダメと分かります。しかし、否定も批判もしてはいけない。そのために残ってしまう。ブレストのメンバー内に残ってしまう程度であればまだいいのですが、私が耳に挟んだとことでは、ダメなアイデアなのにその枠を超えていき役員会にまで提案・報告されるなどというケースもあるようです。

ひどい話では、大手のメーカーの研究所で「居酒屋」という新規事業が役員向けに提案されたという噂話もあるほどです。もちろん最近では培養肉や昆虫食などの新規事業がありますから、居酒屋も新規事業として一概に否定されるものではないのですが、その会社では本当に単なる「居酒屋」が提案されたそう。

その居酒屋テーマがどう扱われたかと言えば、事業との関連性もなく、技術的にも関連性がないことから検討の余地もなかったそうです。本当に単なる時間のムダだったのです。アイデアの創出者の時間のムダだけならまだいいのですが、聞く手間も発表の場を作る手間もかかったとのこと。それらが全てムダだったという訳です。

私は結果のでないものが全てムダと言いたいわけではありません。新規事業に失敗はつきものだからです。したがってむしろムダは許容されるべきだと思います。しかし、許容できるムダにも程度があるでしょう。

なんの調査もしないでブレストをやり、否定しない温存ルールに沿ってダメアイデアを残します。そしてそれを発表するのはあまりにお粗末だと思うのです。新規事業担当者として最低限の努力すらしていない、努力義務違反な感じがあります。とはいえ業務時間内でのことですから、どんな努力をするかは本人もさることながら会社が決めることでもあります。そのため、正しい努力の方法に関して教育を怠っている会社の責任とも言え、個人の努力義務違反だけとは言えません。個人と会社、両面がありますね。

3. ブレストに代わる方法とは?

ではブレストに変えて何をするべきだったのでしょうか?どうできたのでしょうか?私の考えはまずは調査です。ノーインプット・ノーアイデア。調査なしに良いアイデアは出ません。ブレストの前に知るべきコトがあるだろうと思います。

どんな調査をすれば良いかはテーマによって異なるとは言え、新規事業に関するネタが欲しい場合に知るべきことはそれほど多くはないと思います。フレームワークで言えば、PESTや3Cなどのお馴染みのフレームワークを使いながら調査分析をすれば、一通りのことが知れます。

◆関連解説記事:PEST分析(マクロトレンド分析)の正しい使い方

◆関連解説記事:3C分析を正しく使う

その上でアイデアを出すのです。何も知らないでアイデアを出すよりも良いアイデアが出ることは間違いありません。もちろん、ここでブレスト形式にしても良いですが、調査した上でのアイデア出しであれば、方向性の異なるアイデアは出にくいもの。少なくとも居酒屋というアイデアは出ません。そのためブレスト形式にこだわる意味がなくなります。

「何だ、調査の上でのアイデア出しか、単純だな」と思われたかも知れません。本当に、書けばこんなに単純なことなのですが、皆さんの会社では実行できていますか?単純なことほど徹底は難しいものです。そもそも技術者にアイデアを出して新規事業につなげていく習慣がないところで新しいアイデアを求めても、慣れない技術者いきなりブレストをやるのがオチかも知れません。

また、上で触れたPESTや3Cなどのお馴染みのフレームワークですが、アイデアにつなげるように調査することは難しいと言えるかも知れず、単なる調査ではないことも事実ではあります。まさに「言うは易し、行うは難し」。それが現実です。皆さんの会社ではこのような現実にどのように取り組まれているでしょうか?ただ単に社員の努力に委ねていませんか?

単なるブレストにアイデアがでないように、新規事業は気合や根性だけでは結果など出ません。ブレストに調査が必要なように、新規事業には方法論が必要。それを理解した施策を打てているでしょうか?さて、新規事業のテーマ創出、次はあなたの番かもしれません。いきなりブレストしますか?それとも調査した上でやりますか?

次回に続きます。

【出典】株式会社 如水 HPより、筆者のご承諾により編集して掲載

▼さらに深く学ぶなら!

「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら!