1.自分史は何のために作るのか?

前回の、技術者のキャリア整理法(その3)キャリア選択シートで過去・現在・未来を見通すに続いて、今回は、自分史についてです。自分史とは、自分で自分の人生を深く堀さげるために、過去を振り返り自分以外の人に向けて書く物語のことです。自分史を作る上で大事なのは、その目的を十分理解することです。ここからしっかり押さえておきましょう。自分史は、自己分析の一つの方法です。

では、自己分析の目的は何でしょうか?簡単に言えば、自分を知ることです。それは何のために行うのでしょうか?それは、真に自分に合った企業や組織を見つけるためです。では、自分に合っているとはどういうことでしょうか? それは、相手の風土とのマッチングのことです。つまり、条件を整理すると、以下のようになります。

① 働きたい企業や組織のことを、十分理解していること

② 働きたい企業や組織に対して、貢献できること

③ 自分が企業や組織の風土にマッチしていること

2.自分史で「スキル」と「価値観(成果の重要成功/失敗要因)」を洗い出す

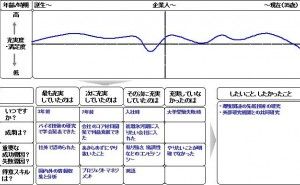

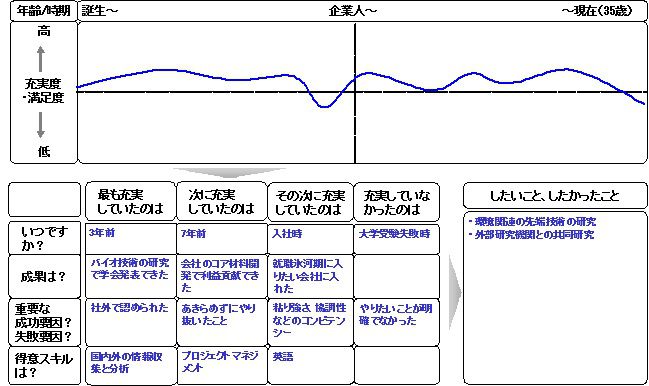

自分史を書き出すため、図1のような簡単な整理シートを紹介します。まず、生まれてから現在までの心の状態を「充実度・満足度」で指標化します。それを「高」から「低」まで自己分析し、図1の事例のようにアナログ的にレベル化してみましょう。それによって、過去の人生の山や谷がくっきり視えてきます。そのチャートから、充実していた時期を3つぐらいと充実していない時期を1つか2つ選択します。各々の時期の成果と重要成功/失敗要因をそれぞれ書き出します。そして、得意スキルをどの時期に学んだかも記述します。これらによって、自分のしたいこと、したかったことを導き出します。ここで、重要成功/失敗要因が価値観となって見えてきます。ここでの価値観とは「ものの考え方」や「ものの判断基準」のことです。実際にカウンセリングで書き出してもらうと、多くの相談者が今まで気づかなかった価値観やしたいことが浮かび上がってきています。

図1 自分史の整理法の事例

3.自分史記述上の留意点

特に、人生経験の少ない人は、何を書けばよいかわからないという質問を多く受けますので、留意点を少し説明しておきます。小中高...