少子高齢化による人材不足から、女性の活用ニーズが高まっているようです。このあたりで、企業も個人も、ワークライフバランスについて、対応策を真剣に考える時期にきています。ワークライフバランスとは、自分の価値観に合う働き方、仕事と生活の調和を考えようということです。

そのためには、2つの切り口で考える必要があります。入社,配転,昇進,定年退職などキャリアの移行期の「ライフ・ステージ」の視点と、息子・娘、学生、職業人、配偶者、親、家庭を切り盛りする人、余暇を楽しむ人、市民の視点から見た「ライフロール」の視点です。このことからも、「ワーク」と「ライフ」が50対50だけでないことは容易に理解できると思います。

具体的には、次のような施策の整備が検討されています。有給休暇の取りやすさ、勤務時間の自由度、勤務地の選択制、職種の選択制、子供の急病時における看護休暇など。ワークライフバランスを導入するうえでの大きな課題は、多様な働き方に対する採用をどうするか、昇進・昇格の不公正の是正、仕事の評価基準の透明化をどうするのかなどがあげられます。

そのためには、従業員のモチベーションを高めて、生産性を向上させ、組織のコミュニケーションを改善し、支えあう人間関係にしなければなりません。具体的施策の中身は、理職研修開催、仕組みの社内啓蒙、メンター制度やキャリアカウンセリング体制の仕組み構築、有給休暇の取りやすさ、勤務時間の自由度、勤務地の選択制、職種の選択制、在宅勤務プログラムの導入、子供の急病時における看護休暇、親の介護休暇など多岐にわります。

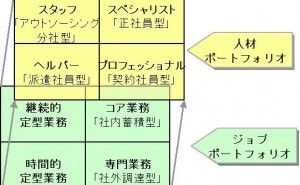

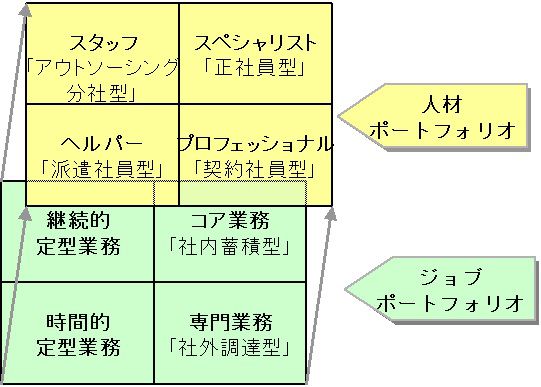

上記の施策は、仕事の内容や負荷がある程度明確化されている、定型的業務でしか成立しないということです。図1の人材ポートフォリオを見ていただければ、一目瞭然です。グローバル化の進展とともに、定型業務でいままで作り続けてきた製品やサービスのほとんどが、アウトソーシングや非正規社員で事足りてしまう世の中に変貌してしまっているのです。今までにないような新製品の開発、斬新な発想のサービスなどを考えるのが、正社員のコア業務となるのです。

...