1.日本企業の教育研修の現状

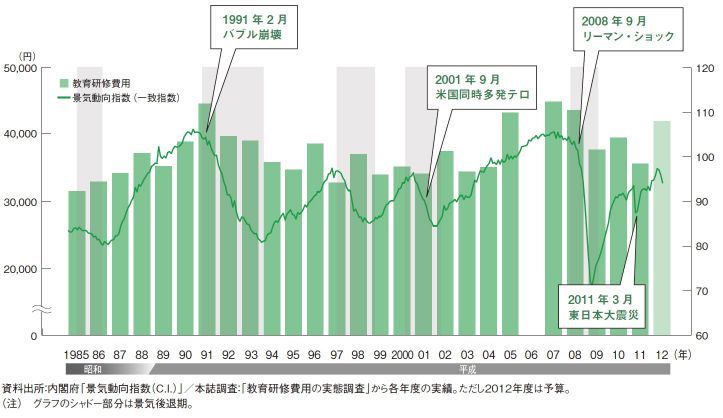

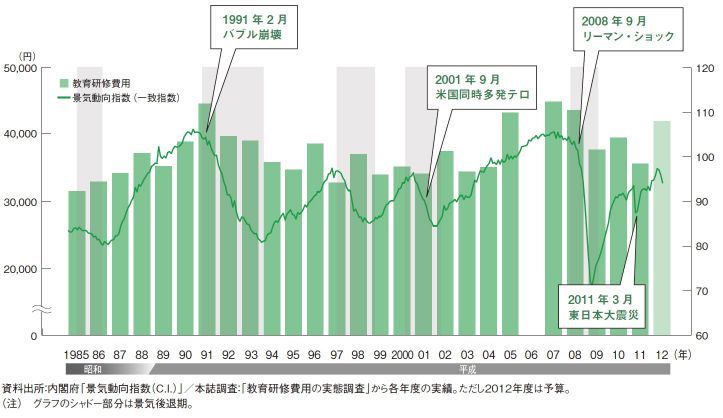

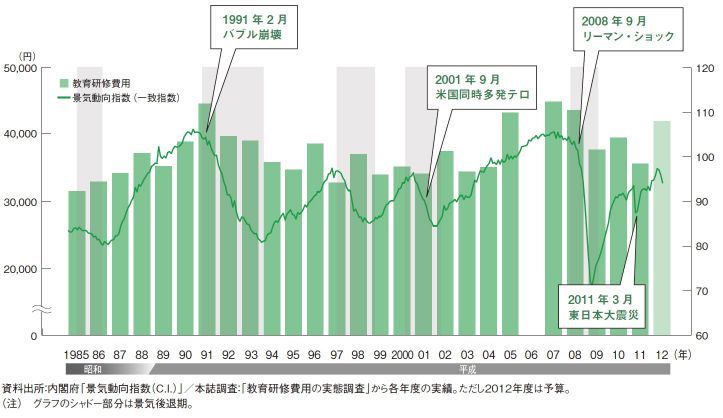

日本能率協会やプレジデント社などが行ってきたアンケート調査で、共通している課題が気になっています。それは、企業が人材育成に熱心でなくなってしまったということと、OJTが機能不全に陥っているように見受けられるからです。例えば、リーマンショック前年に、プレジデント社が経営者と営業職1000人に行ったアンケートで、人材育成にからんだ研修を、新卒が入社した時以外に年1回程度しかやっていない企業が半数以上もあることに驚きました。中には、これくらいあれば良いほうだと言われる方もおられるかもしれませんが、現在でもこの傾向は変わっていないようです。なぜなら、2014年度の教育研修費用実態調査によれば、前年の実績値が約32,000円/人程度だったからです。リーマンショック直後と比較しても、約2,500円/人 減少しています。図1 に教育研修費と景気動向を転載しましたが、バブル期やリーマンショック前の好景気の時は増加しているが、30年間変わらず、抑制傾向です。例外的には、大手ソフトウェア会社のように、スキルが陳腐化しやすい業種や伸び盛り企業では、30万円/人ぐらい投資しているところもあります。

図1. 1人当たりの教育研修費と景気動向

2.人材育成がおろそかになった理由

なぜ人材育成やOJTがおろそかになってしまったのでしょうか。いくつか理由があると思います。日本能率協会のアンケート調査では、いくつかそれが読み取れました。一番目は、企業のリストラが進み教育どころではなくなってしまったことです。二番目は、企業の成果主義の導入が進んだことにより、社員の多くが利己的な考えに変質してしまったのではないかということです。これを10年間ぐらい続けていると、それがボディブローのように効いてきて、技術力や企業の体力が低下してしまいます。特に、ものづくりの現場では、そのリカバリーは、1年や2年ではできないことは、ものづくりに携わっている人ならば理解できると思います。

3. リストラプログラムPIPの真実

数年前、人材開発会社からリストラ部屋のカウンセリングのオファーがありました。丁重にお断りしましたが、他のコンサルテーマの参考にするため、説明だけ受けました。専門用語で言えば、PIP (Performance Improvement Plan)のことです。「人材強化センター」「キャリアデザイン室」などリストラ部屋に移動させる社員へのプログラム開発になります。 大手企業では社員の約1%が、輝きを失ってしまった社員として存在するとのことです。話題になった電気メーカーでは、40代、50代社員がほとんどで、数百人規模だったようです。このプログラムの目的を、人材開発会社は、表向き、次のように説明していました。「輝きを失った対象社員に自信をもたせて、自主的に転職してもらうこと。」

4. 効果的な教育施策の模索

それらの対策はどのようにすればよいのでしょうか。多額の投資をすればリターンが確実に得られるかというとそうでもないのが人材育成の難しさです。筆者は、その...