【レジリエンスとは 連載へのリンク】

レジリエンスを高める技術、

前回のセルフコントロールに続いて、今回は、楽観性(Optimism)です。

1.楽観性

落ち込んだ状態や逆境から抜け出すためのレジリエンスを高める6つの力の3つ目は「楽観性」です。楽観性の定義に一義的なものはなく、心理学者の間でもその定義は様々なのですが、ここでの楽観性とは「気質的楽観 (Dispositional Optimism)」のことであり、自分にとっても社会にとっても望ましいと考えるものを期待し、追求する気分や態度のこととします。

楽観性が低い場合、困難なことや嫌なことが起きたときにはすべて自分に原因があり、それは自分の能力や性格によるもので、いつでも同じ状況に陥ってしまうものだと思いがちです。しかし、世の中で起きていることは様々な要因が関係しているものであり、自分だけに原因があると考えたり、いつでも同じことになると考えるのは現実的とはいえません。現実に対する客観的で広い視野を持つことが大切です。困難な状況にあっても、良い事柄もあるし、コントロールできることがあります。楽観性が低いと、そんな現実に目を向けることができないだけでなく、極端な場合には、困難なことに直面したときに簡単にあきらめてしまったり、無力感に陥ってしまったりしてしまいます。

楽観性とは、逆境といえる状況であっても現実の多様性に目を向けることができるスキルであり、だからこそ、楽観性が高いことはレジリエンスが高いことにつながるのです。

2.楽観的説明スタイル

楽観性が高いかどうかは、「楽観的説明スタイル (Optimistic Explanatory Style)」の思考を持っているかどうかで判断することができます。

繰り返しになりますが、困難な状況であっても、実際には悪いことばかりではなく良いこともあり、八方ふさがりのようでもコントロールできることもあります。現実とは間違いなくそういうものです。たとえば、厳しいバッシングを受けて周りの全員が自分を責めているとしか思えない状況でも、絶対に味方になってくれる人がいます。世の中とはそういうものであり、楽観的説明スタイルを持っているというのはこういう考え方ができるということです。

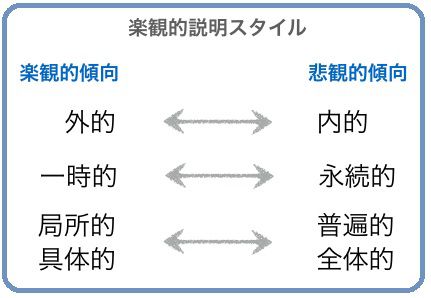

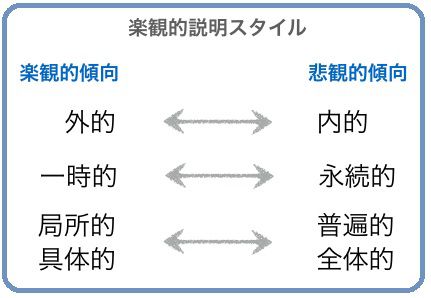

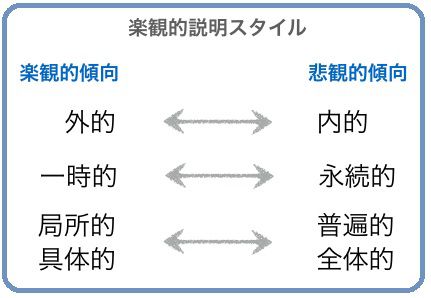

楽観的スタイルをもう少し詳しく説明すると、図1のようにネガティブな出来事に対して、その原因が「外的」「一時的」「局所的/具体的」だと考えることができることです。

図1.楽観的説明スタイル

「外的」とは原因が自分以外にあると考えることで、「内的」とは自分に原因があると考えることです。「一時的」とはその時だけに限ったことと考えることで、「永続的」とはいつでもそれが原因だと考えるということです。「局所的/具体的」とはそのシチュエーションだけとかその場合だけと考えることで、「普遍的/全体的」とはどんなシチュエーションであってもどんな場合であっても同じことだと考えることです。

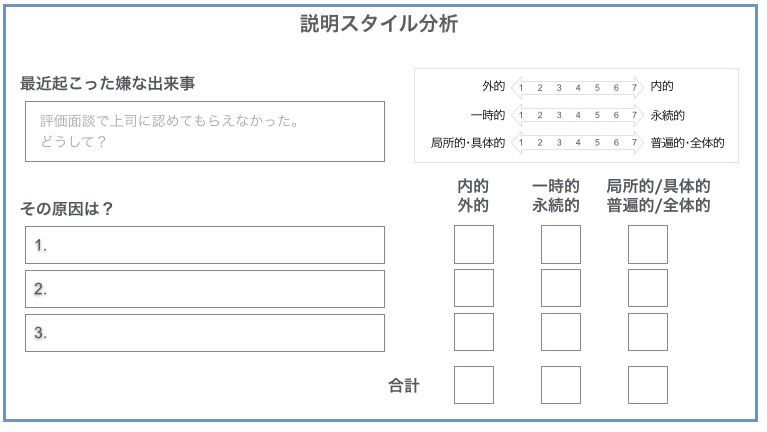

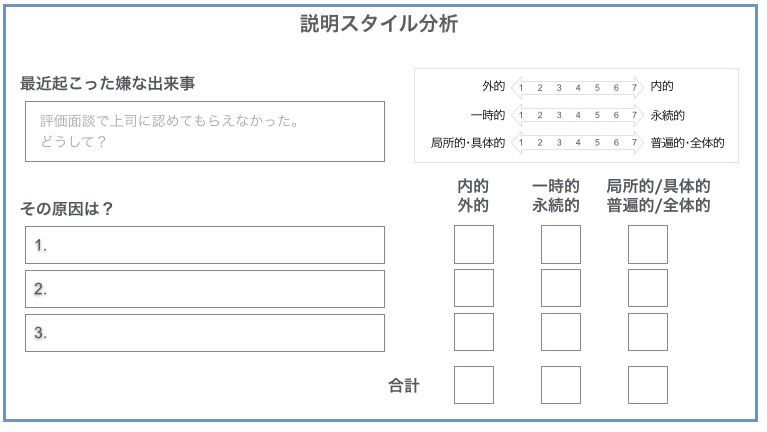

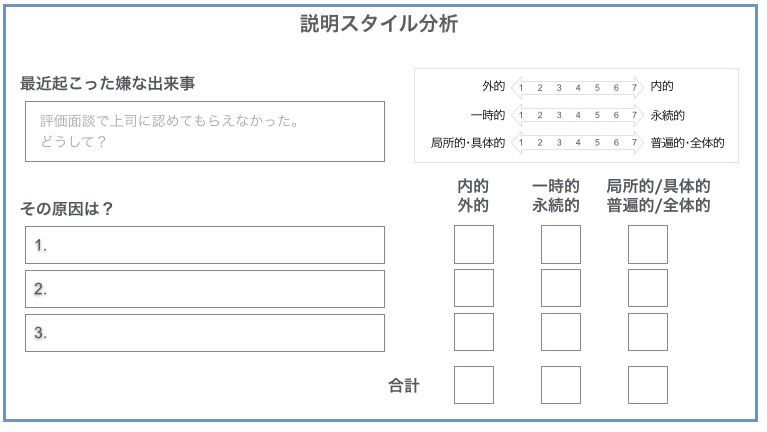

それでは、自分が楽観的説明スタイルかどうかを調べる方法を紹介しておきましょう。図2はそのためのワークシートです。

図2.説明スタイル分析

まず、最近起こった嫌な出来事をひとつ思い出してください。たとえば、上司との評価面接で、自分はがんばっているにもかかわらず認めてもらえず落ち込んでしまった、というような出来事があったとしましょう。その出来事を「最近起こった嫌な出来事」の欄に記入します。

次に、その出来事が起きた原因を3つ考えて「その原因は?」の欄に書きます。3つも書けない場合でも、その出来事をありありと振り返ってみて、どうしてそういうことになったのかという自分の思考を深く分析してみてください。

最後に、考えた原因一つひとつについて、「外的/内的」「一時的/永続的」「局所的・具体的/普遍的・全体的」の3つの側面で評価して1〜7の点数をつけます。たとえば、「自分に対する評価が甘かった」という原因であれば、自分の問題だと考えていることになるので「内的」です。完全に自分の問題だと思うのであれば「7」となります。さらに、評価面接ではアピールすることが大切だと考えて自分に対する評価を甘くしたのであれば、それは「一時的」だと考えることができ「2」か「3」くらいになるでしょう。強い意志をもって必要以上にアピールしたというのであれば「1」かもしれません。そして、いろいろとある上司との面接の中でも、自分に対する評価が甘くなったのが評価面接だけに限ったことだというのであれば「局所的・具体的」ということです。今年はじめてだということであれば「1」になるでしょう。

3つの原因すべてに点数をつけたら、縦に足し算して3つの側面ごとに合計点を計算します。合計点が 36 点よりも高ければ高いほど悲観的で、低ければ低いほど楽観的だということです。

3.楽観的説明スタイルを意識する

説明スタイルというのは「スタイル」ですから、練習や努力によって変えることができます。説明スタイル分析で悲観的な度合いが高いとなっても気にしないでください。自分が楽観的なのか悲観的なのかを知って上で、起きた出来事に対する原因の「外的」「一時的」「局所的・具体的」な要因に目を向けるように心がけることで、思考は楽観的説明スタイルに変わっていきます。

たとえば、自分のやったある仕事を上司が評価してくれないという場合、「自分に能力がないからで、これからもずっと評価は低くて、たとえ職場が変わったとしても評価はかわらない」と考えるのではなく、「今回は自分にとって不慣れなことが多くて、認めてもらうことができなかったけれども、次は今回とは違う結果になるはず」という視点があることを意識するということです。

困難な状況であっても、現実には間違いなく、悪いことばかりではなく良いこともあり、八方ふさがりのようでもコントロールできるこ...