はじめに

新型コロナはオミクロン株が予断を許さない状況の一方 ‟喉元過ぎて熱さを忘れたり” SDGsも‟SDGsそのものが目的”になったりしていないでしょうか?企業経営の観点からは、先ずポストコロナとSDGsの激変する環境下で継続的に収益を上げられる体質づくりが基本になるのではないでしょうか?

1)ポストコロナとSDGs

この度のコロナ危機は “ものづくりとビジネスと社会の常識を劇的に変えてしまうパラダイムシフト” と認識し ‟喉元過ぎれば・・・”にならないように対応する必要があります。また、2030 SDGsは喫緊の課題ですが、更にEUでは2050年のサーキュラーエコノミーに向けた戦略が熱く議論されております。

2)ポストコロナとSDGsでの持続的発展

持続的発展を可能にするには先ず2つのことが重要です。1つは、今の経営状況をうまく見える化すること、(多種多様な商品あるいは得意先の中で、売れている商品と売れていない商品の見える化については前々稿で取り上げましたが)、個々の商品あるいは得意先が時の流れと共にどのように推移しているのかの傾向を見える化(傾向分析)することが大事です。これによってタイミングよく持続的発展のための手を打つことが出来るのです。この傾向分析は前稿のA・Z分析と合せて、経営状況をより確かに見る<タカの目>です。2つは、前々稿で述べましたように、ずっと高い位置から<宇宙飛行士の目>で世界的に何が起っているかを観ることです。

O社の事例(要約);<空>からのアプローチ<タカの目>(その2)

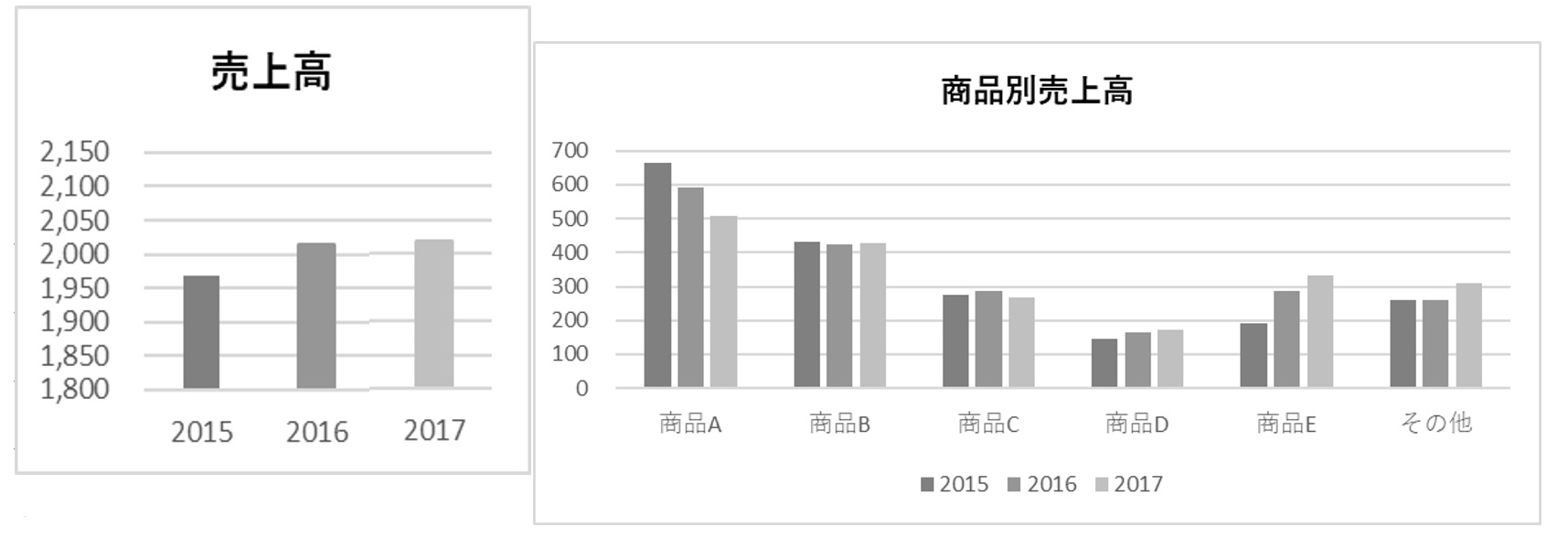

経営戦略は大きな課題ですが、手っ取り早い入口として ‟今の経営状況を<タカの目>で見る” O社の傾向分析を紹介しましょう。O社は輸出も含めて手広く製造販売している会社で、ずっと順調に伸びてきた売り上げが最近伸び悩んできました。商品別に傾向分析をしたところ主要商品Aの売上高が(新規参入企業が類似品を投入してきて得意先が徐々に離れていって)下降に転じていること分かりました。一方で、マイナーだった商品Eの売上高が上昇傾向にありました。遅まきながら、主要商品Aについては、今も続いているお得意さまを社長自身が訪問してしっかり対応し、商品Eについては製造販売体制を強化して売上高を伸ばし、再び発展の軌道に乗せることができました*、という事例です。

温故知新といいますが、この事例はポストコロナSDGsの激変する環境下で、先ず自社の経営実態を見える化して変化に対応する‟戦略を立てるための入口”として、入り易くかつ効果的なものです。

傾向分析とは

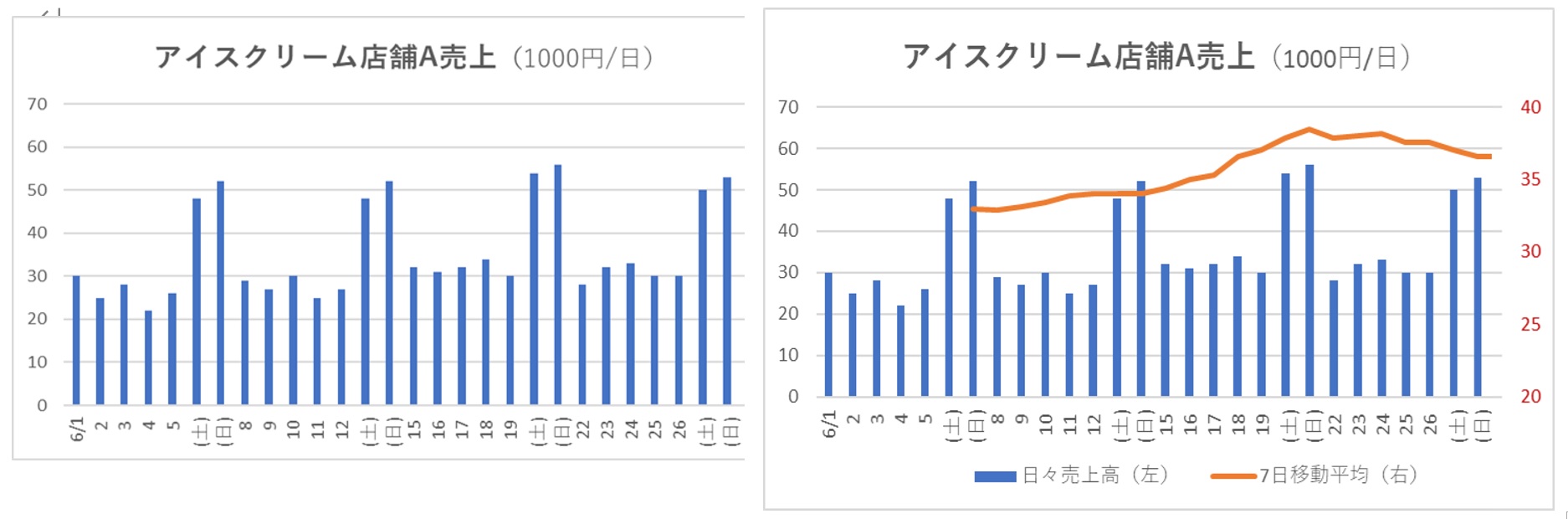

曜日・月・季節によって変動する売上高などの傾向を移動平均で見える化するものです。簡単な例で、アイスクリームは週日と土日は売れ方が違い、棒グラフでは傾向が分かりませんが、傾向分析(折れ線)では第4週目に(何かが起り)下降しているのが見て取れます。

O社の事例 <タカの目>(その2)傾向分析

事例は分かり易いようにアレンジしていますが、どんな場合にも応用可能です。

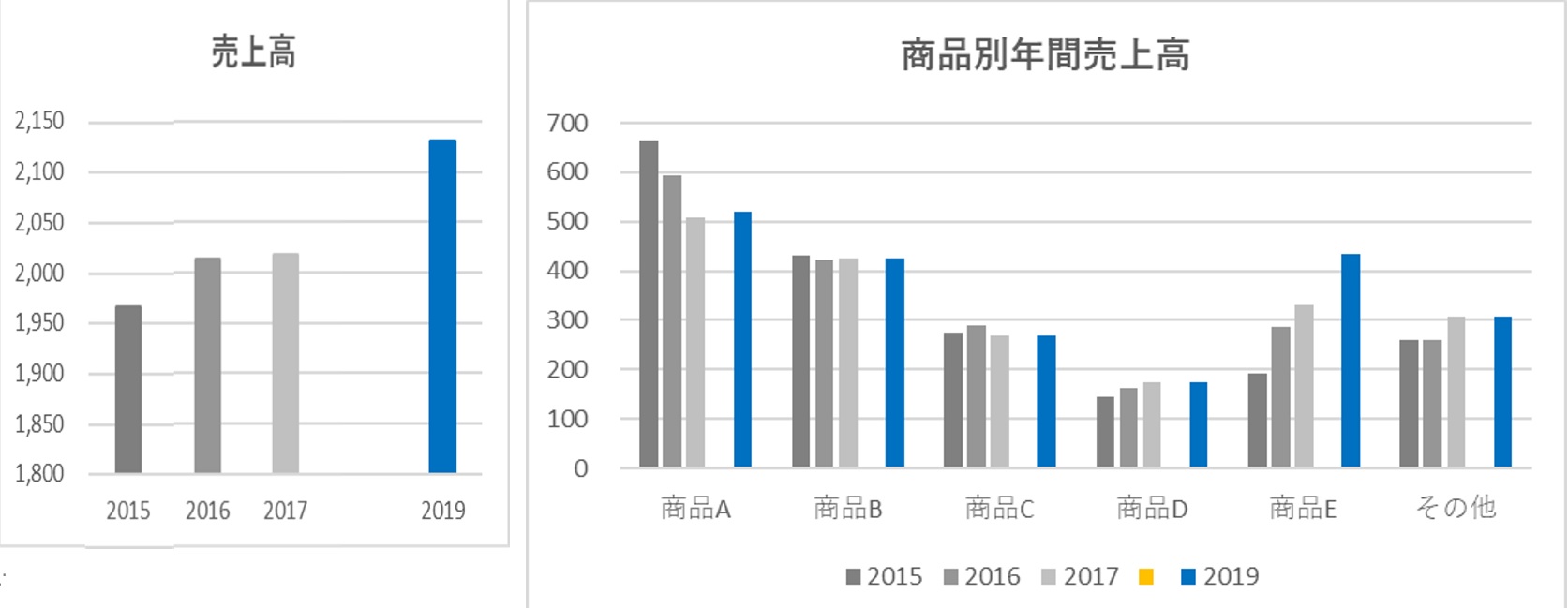

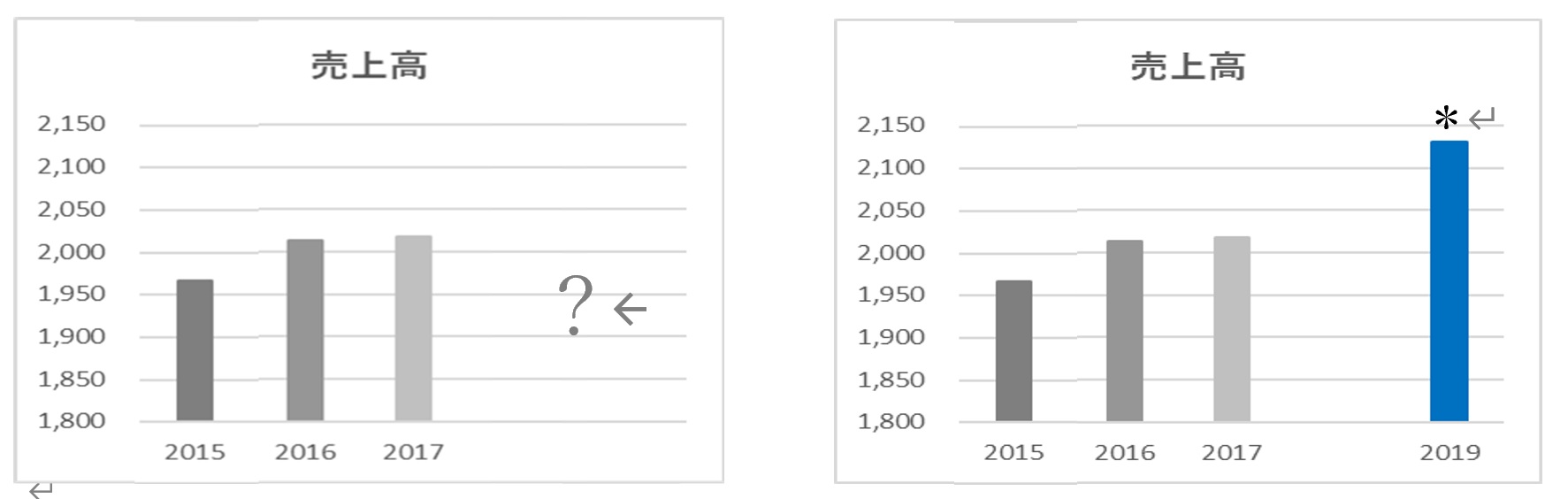

1)年間売上高グラフ

2017年を〆てみて、そこで売上高の伸び悩みに気付きました。商品別に見ると・・ 商品Aが大きく減少し、一方で商品Eは徐々に伸びています。

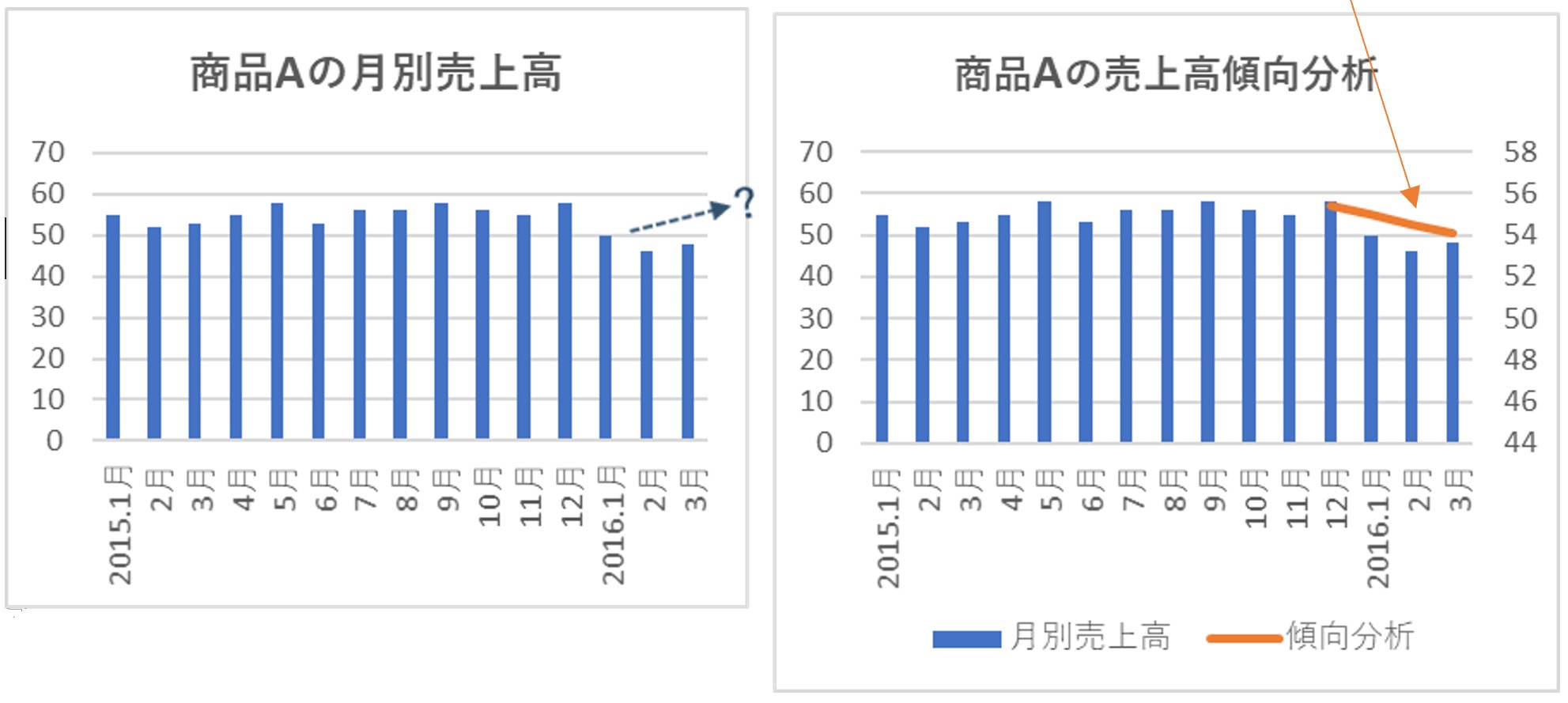

2)商品Aの月別売上高と傾向分析

左図の月別売上高では2016年 1, 2月と減ってきておりますが3月からは上昇するように見えます。しかし、右図の傾向分析で見ますと1, 2, 3月と明らかな下降傾向が見て取れます。

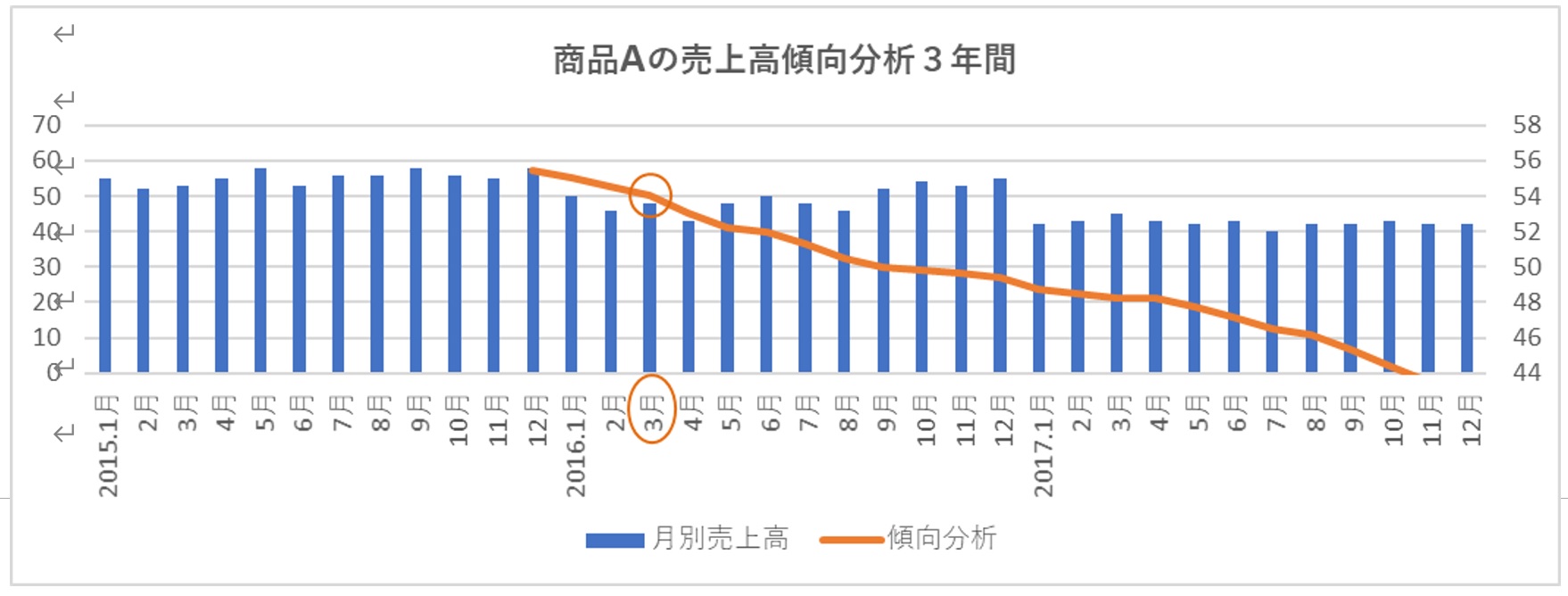

これを次図のように、その後の推移を見るとずっと下降しているのがハッキリと分ります。

3)商品Aに何が起っていたのか?

新規参入企業がO社の競合商品を安い価格で売り込み、O社の得意先がポツポツと新規参入企業に乗り換えた結果O社への注文が減ってきていたのです。社長は、既に去ってしまった得意先を取り戻すのは価格競争に陥ったりして賢明ではないと考えて、今も続いているお得意さんをしっかり確保することを決断し、社長自身がお得意さんを訪問して信頼の再構築に努めたということです。早い時点から傾向分析をしていれば、2016年3月の時点で気付いて、お得意さんを訪問して新規参入企業の情報を得ていれば、主力商品の販売高をこれ程まで落とすことはなかった、とは、社長の述懐です。

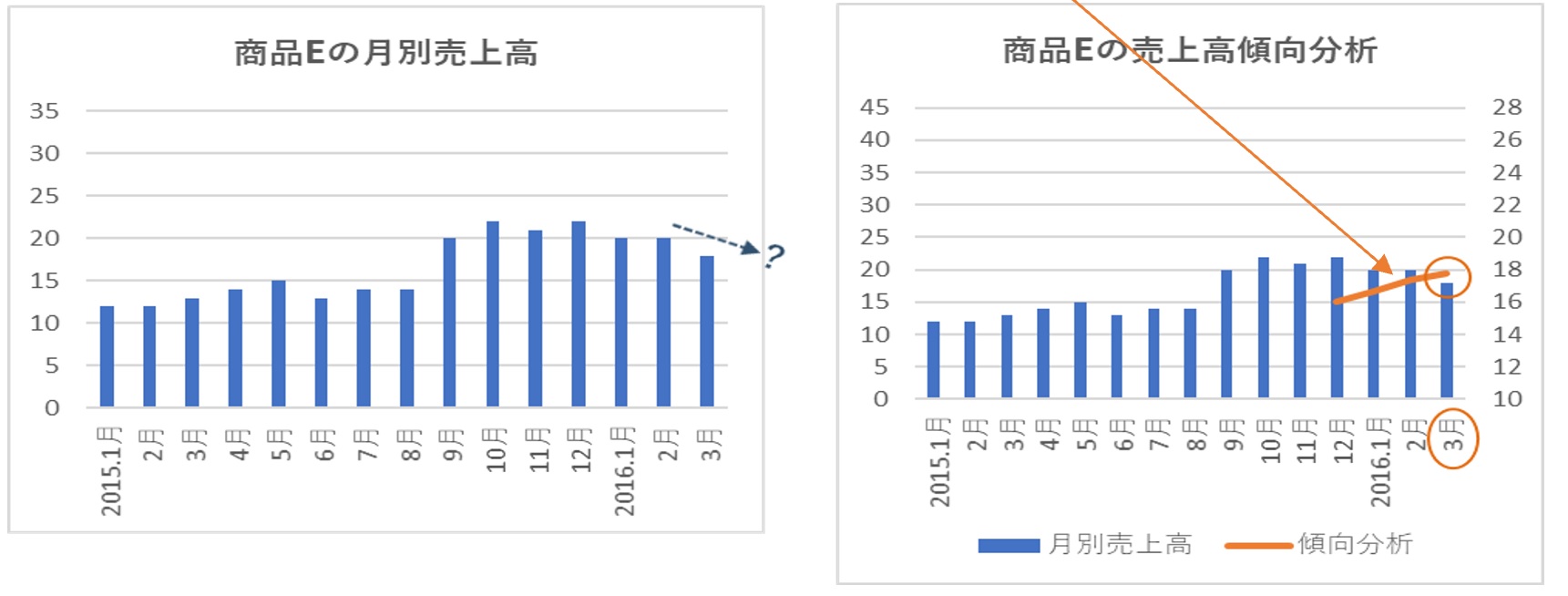

4)商品Eの月別売上高と傾向分析

左図の月別売上高では2016年 2, 3月と減って、ずっと減り続けるように見えます。が、右図の傾向分析で見ますと1, 2, 3月と明らかな上昇傾向が見て取れます。

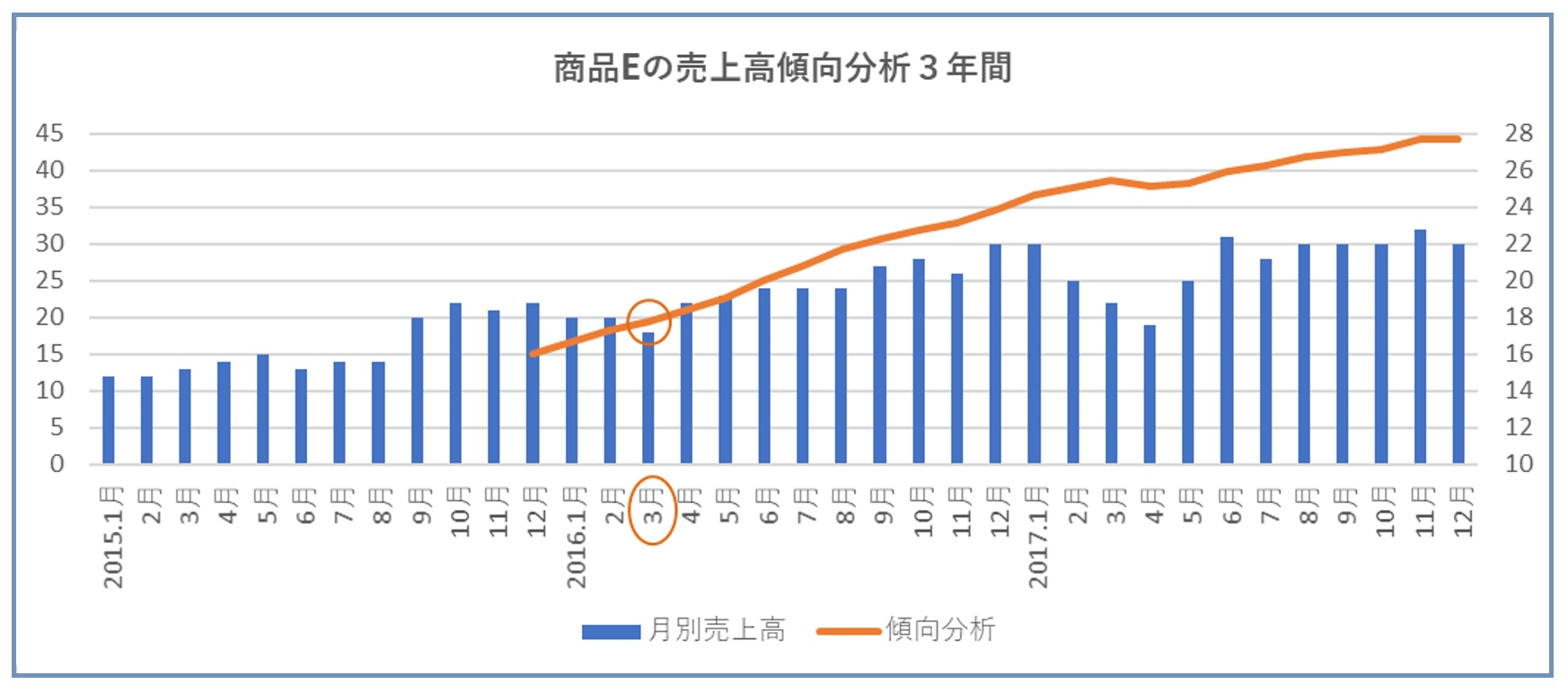

次図のように、その後の推移を見ると確実に上昇していることが分ります。

5)商品Eはどんな状況だったのか?

商品Eは、製造せず仕入販売し...