1. ベンチマーク活動

ベンチマーク活動というものがあります。物流でいえばたとえば自社の物流コストが業界の中で競争力があるのかどうかを調査することです。自社の物流について業界の中でどれくらいのポジションにいるのかを理解していますでしょうか。

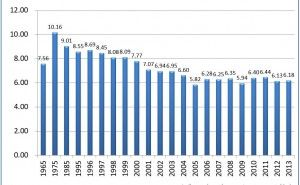

ベンチマーク活動の第1歩は、物流のデータをどのように把握するかです。てっとり早いのは国土交通省の統計データを調べてみることです。物流に関する労働関係データであれば国土交通省、収益関係であれば総務省のホームページを調べることがよいのではないでしょうか。

売上高物流コスト比率のデータについては毎度申し上げている通りです。業種ごとにデータがまとめられていますので、ある程度ベンチマークデータとして参考になります。ただし「物流コスト」として認識している範囲が会社によって異なること、アウトソースしている場合にはデータ把握できても、内製では把握できないことなど、売上高物流コスト比率データには難点があります。

お気づきのことと思いますが、当データは売上高が変われば振れてしまうデータです。そうはいってもなかなかまとまったデータがない物流にあっては貴重なデータであることに間違いありません。業界では製品では競争し、物流では協調することが望ましい姿ではないかと思っています。会社が違うため、同じ地域から同じ仕向地に向けて別々に輸送を行っているケースは多々あると思います。もしトラック積載率が50%程度だったとしたら社会的なロスを生じさせている可能性があります。共同輸送を行って公道を走るトラックを減らすことは大切なことです。

さて話をベンチマークに戻しましょう。もし物流で協調することを考えるのであれば、業界内のライバル企業であったとしても物流情報の交換を行ってみてはいかがでしょうか。ベンチマーク活動としては最高の活動ではないかと思います。同業他社の物流データは自社と類似の仕事を行っていると思われますので、そのレベル差が一層明確になるからです。

物流コストや在庫、リードタイムなど広い範囲にわたって比較したいデータを考えてみましょう。会社によって物流データの定義が異なるかもしれませんので、その点につきましては注意が必要です。

2. 輸送費・工数、比較

物流で要しているコストについて比較を実施して物流ベンチマークを行いましょう。たとえば輸送コスト、荷姿コストなど、機能別にどれくらいかかっているのかの絶対値を把握します。ただしその絶対値を他社と比較してもあまり見えてくるものがないかもしれません。

そこで比率を見てみるということになります。たとえば販売物流であれば販売金額に対する比率を比較してみるのです。この比較の留意点は同業他社と比較を行うということです。医薬品とお菓子を比較しても何の意味もありません。なぜならば製品単価があまりにも違いすぎるからです。医薬品なら医薬品業界の他社と、お菓子であればお菓子業界の他社のデータと比較します。その中から必ず何かが見えてくることでしょう。

輸送費の場合、距離を補正すべきか、という疑問がわくかもしれません。しかしこれについて補正は不要ではないかと思います。遠い顧客に向けて発送すればそれだけ輸送コストはかかります。しかしここで本来生産すべき地域は今が正しいのかという議論につながります。こういった改善に向けての論議を引き起こすきっかけとなるのが加工をしない「生のデータ」なのです。

他社と類似距離でのデータ比較は輸送単価の論議につながります。輸送価格をそのままで比較しなくても、距離を合わせて現状の支払コストを比較すれば見えてくるものがあります。もしかしたらかなり高い単価で輸送委託しているかもしれません。そうなれば輸送事業者と価格の再交渉を行うか、事業者を変更するかといった活動につながるのです。

自社内であるいは外部業者に委託して物流作業を実施している場合、そのオペレーションを行っている人数比較を行うこともよいと思います。正社員でなければ労務費単価も小さいため、人数はあまり関係ないと考える方もいらっしゃいますがそれは正しい考え方ではありません。

一つの決められた仕事をどれくらいの工数でこなすのかが企業競争力を左右するからです。工場や倉庫の中の仕事であれば標準時間が決まっていなければならないのですが、必ずしもそれができているとは限りません。他社と工数比較を行うことで改善の視点は多々見えてくることでしょう。

3. 物流サービスの効果

物流コストのベンチマークと合わせて実施したいのが、「物流サービスの効果」についての比較です。物流の良否は次工程の生産性や在庫などになって表れます。それを見る必要があるのです。大切なことですが物流はコストを下げればよい、とだけは言い切れないということです。低コストだが品質水準が低い物流だったとしたらそれは本末転倒というものです。たとえばメーカーであれば構内物流はサービスの観点で重要な機能です。それは生産工程がいかに効率よく仕事ができるようにサポートするという機能であり、これを物流サービスと呼びます。

よく生産工程の生産性と構内物流の生産性を天秤にかけてバランスの取れたところで物流サービスを決定するという会社があります。一見正しいように見えますが、実はこの考え方は危険なのです。生産工程は物流サービスに妥協した結果、目に見えにくいムダを多々抱えることにつながります。たとえば物流荷姿が大きすぎるための歩行や、容器内の製品同士のからまりによる引きはがし作業などが生産工程で発生してしまうのです。

本来の物流サービスはどうあるべきかについてしっかりと定義して進める必要があります。

さてこの物流サービスを比べてみると物流工数をかけてサービス水準を高めている会社と、その逆の会社があると思われます。この時に物流コストだけを見ると後者の方がよく見えてしまうのです。そうではなくて、生産工程でどのような効率化が図られたのかを見る必要があるのです。

輸送でも時刻指定を行うことで輸送価格は高くなるかもしれません。しかし時刻指定によってものが入ってからの仕分作業や余分な在庫が無くなっている可能性があるのです。ベンチマークを行う際にはこのような点に注意して実行することが望まれます。物流コストはかけるべきところにはかけてもよいのです。

ある大手メーカーは関東九州間の輸送を船舶から陸上トレーラー輸送に変えたという話があります。モーダルシフトに逆行するように見えますが、この背景にはそのメーカーの命題である「リードタイム短縮」があったのです。これを否定することはできません。やはり会社としての目標があるので、その達成のために物流コストをかけるということも有りなのです。

・・・・・・・・・・

いかがでしょうか。物流ベンチマークを行えばいろいろな改善ポイントが見えてきます。ぜひ一度はチャレンジしていただきたい活動です。

...